원래 문제: 왜 ○○이 전시장 안에 있어야 하는가? / 다시 규정한 문제: (어차피 무엇도 전시장 안에 있을 필요가 없다면) 왜 ○○이 전시장 안에 있어야 하는가?

윤율리

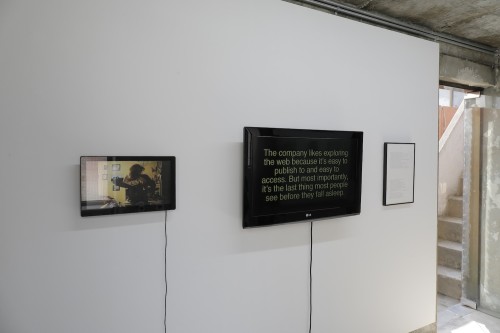

대부분의 전시 서문은 어떤 매체가, 작가가, 작품이 왜 그곳—전시장에 있어야 하는지를 설명하기 위해 쓰여진다. 최근 본 어느 디자인 전시의 서문은 그런 점에서 인상적이었는데, “왜 그래픽 디자인이 전시장 안에 있어야 하는가?”로 시작되는 이 날렵한 텍스트는 왜 그래픽 디자인이 전시장 안에 있어야 하는지를 사실 나도 모르고, 당신도 모르며, 결국 아무도 모르기 때문에 일단 가장 최근으로 수렴하는 것을 비규격의 장소에 풀어놓는다는 이야기를 길게 에두르고 있었다. 오직 웹에서만 접속할 수 있게 설계된 이 문서는 프로그램상 사용자의 스크롤링이 불가능했다. 나는 아주 엄격하게 아래(↓), 아래(↓)로 통제되다가 자주 무엇을 읽고 있는지 잊었으며, 전시장을 빠져나올 때 쯤에는 그나마 머릿속에 남아 있던 몇 가지 단어조차 모두 잃어버리고 말았다. 이로부터 내가 어떤 좌절감이나 반감을 느꼈던 것은 아니다. 오히려 나는 이 장치가 고전적인 전시 서문의 의무를 방기하지 않으면서도, 체제나 전통으로부터 질문이 주어졌고, 누군가 그에 답하고 있다는 사실을 디자인적 권능으로 지워버린 것은 아닐까 추측했다.

오늘 나는 왜 민구홍 매뉴팩처링이 전시장 안에 있어야 하는지를 생각하다가 문득 당시의 기억을 떠올렸다. 아마 민구홍 역시 숙련된 전문 미술가가 아니며 자주 디자이너로 오인되는 편집자이기 때문일 것이다. 나는 그가 번역하고 편집한 책 『이제껏 배운 디자인 규칙은…(Forget all the rules you ever learned…)』에서 약간의 조언을 얻어 이 ‘문제’를 좀 다른 편집술로 다시 고려해보기로 마음먹었다. 오늘날 인공지능 기술과 퍼스널 디바이스, 그리고 빠른 인터넷 액세스 속도에 힘입어 예술의 힘은 다양하게 평준화됐다. 미술가의 일, 전시 기획자의 일은 말할 것도 없고, 실은 비평조차 그렇게 된지 오래다. 시스템, 플랫폼, 틀, 템플릿, 보일러플레이트… 이른바 컨템퍼러리는 시스템을 고안하는 데 시간을 들인다. 자연스럽고 민첩하게 작동하도록. 우연과 즉흥성까지 포괄할 수 있도록. 제작에 에너지를 쏟지 않고도 약간의 차이를 조합함으로써 ‘거의 모든 것’처럼 보이도록. 물론 우리(이 전시를 부러 관람하는 다수의 관객들)는 좋은 눈과 좋은 손으로 창조된 미술 작품의 디테일을 구별하도록 훈련받았지만, 그것을 돋보이게 하는 것마저 대개는 그가 재차 매개하며 창안하는 관계(이것도 조금 낡았다는 생각이 들거든 그냥 제스처라고 써보자.), 시각성, 사물의 새 지위(role) 같은 것일 테다. 그러므로 굳이 ○○이 전시장 안에 있는 이유를 다시 물어야 한다면, 신발로 노를 저어 바다를 건너는 아이들의 영상이 전시장 안에 있을 이유는 또 뭐란 말인가.—우리에게 혁명을 상기시키면서 그것이 결코 일어나지 않을 것임을 보증하기 위해? 포스트모던 이래 여전히 보수적인/유력한 전시장들을 장악한 현대무용수들의 몸짓이나 한껏 이 세상 것이 아닌 멋을 부린 엔지니어들의 소음은 또 어떤가?

민구홍 매뉴팩처링이 무엇을 하는 회사인지는 정확히 알려진 바가 없다. 다만 회사의 소유주는 지난 2015년 시청각의 전시 『/documents』에서 공개한 자료를 통해 회사가 공식적으로 하지 않는 일 서른일곱 가지를 소개했다. 가령 민구홍 매뉴팩처링은 문서철 정리용 비둘기를 사육하지 않고, 생화학 무기, 도청 장비, 샤워 커튼을 제작하지 않는다. 민구홍 매뉴팩처링은 안그라픽스를 거쳐 현재 워크룸 프레스의 월급으로 운영비를 충당하면서 (고용주에게 노동력과 얼마간의 즐거움을 제공하는 대신) 숙주의 동산 및 부동산을 이용할 기회를 얻고 있다. 숙주에 기생하는 것은 무엇보다 자본과 용기가 부족한 탓이지만, 덕분에 회사는 이윤 창출에 대한 걱정 없이 고객의 행복과 사내 복지를 위한 비즈니스에 전념할 수 있게 됐다. 비교적 덜 알려진 다른 사실 한 가지는 회사가 MOU 기반의 동업 시스템을 구축하고 있다는 점이다. 이는 확장하는 기생의 또 다른 변형으로, 이 유사 아웃소싱을 통해 회사는 본연의 업무에 효율적으로 집중하면서 현대에 축적된 여러 기술적 양상(또는 취향)을 빠르게 습득해간다. (나는 이런 전략이 잘 갖추어진 비슷한 회사를 두 곳 알고 있는데, 하나는 클라이언트를 먹어치우며 증식하는 이제석 광고연구소이고 다른 하나는 다단계 업계의 강자 암웨이[Amway]다.)

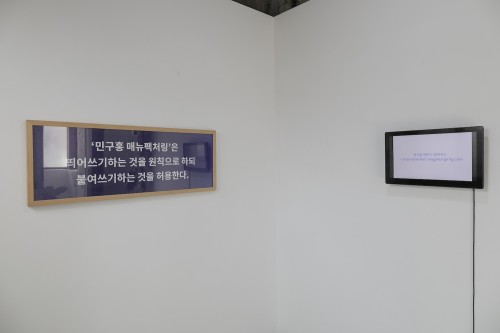

이제 편집은 도처에 있다. 아이폰에 기본으로 내장된 메일 애플리케이션은 이런 징후를 단번에 일상으로 끌어들인다. 때로 이것은 강렬한 편집증이 되어 하이 패션과 스트리트 패션을, 화이트 큐브와 폐허를, 작품과 산업품의 미감을 서로 뒤섞기도 한다. 민구홍 매뉴팩처링의 모든 제품은 이 같은 필터를 통과한 결과물이다. (‘매뉴팩처링[manufacturing]’은 원재료를 사람이나 기계의 힘으로 가공해 제품으로 생산하는 제조업을 뜻한다. 야구에서는 안타가 아닌 방법으로 어떻게든 득점하는 기술을 가리킨다. 회사의 이름은 바로 이 단어가 내재한 기능주의와 기회주의를 실현하려는 소유자의 의지를 드러낸다.) 그렇다면 회사에게 유일하게 중요한 것은 편집 과정의 규율이다. 레인보 셔벗(Rainbow Sherbet)이 1950년대 초 미국 필라델피아에서 이매뉴얼 고렌(Emanuel Goren)이 개념화한 세 가지 노즐 디자인에서 처음 비롯되었다거나 두 가지 계열의 마리화나를 믹스한 마약의 은어로 쓰인다는 사실 외에도, 레인보우 샤베트가 아니라 레인보 셔벗이라 쓰여야 한다는 것은 그래서 이 회사에 중요한 지침이다. 흔적은 메시지를 잡아먹기 쉽고 농담은 과도하게 고양되기 쉽다. 따라서 회사는 부자연스러움과 키치, 물질 혹은 공산품의 스펙터클에 대한 숭배, 주술과 토템, 유아적이거나 어중간하게 위악적인 모든 것을 배격한다. 회사는 언제나 최선을 다하지만 제품을 제작하는 시간의 대부분은 그 흔적을 지우는 데 사용된다. (어쩌면 이는 회사가 비엔날레로 비즈니스를 확장하는 데 관심이 없기 때문이다.) 실용성, 우아함, 고약함이 각각의 노즐에서 분사되는 적당한 모양새를 한마디로 요약하기란 무척 어렵다.

자, 이것은 컨템포러리가 이전과 다른 시간이 됨으로써 획득한 어떤 요소 그 자체다. 그리고 우리는 약간의 권태와 끈기를 양분 삼아 더 적합한 인터페이스가 되기 위해 고군분투 중이다. 오늘을 다른 오늘로 지워가면서.

(이 글 더미에는 저작자의 동의 없이 무단으로 사용된 열두 가지 문장이 포함돼 있다. 페이지를 다 읽은 뒤에는 소각하기를 권하며, 이에 도움을 줄 수 있는 민구홍 매뉴팩처링의 유용한 제품 하나를 아래에 소개한다.

“읽기 전에 태워버리고 싶은 글이 있으신가요? 이 확장 프로그램에 맡겨주십시오.”, 「읽기 전에 태우라」, 구글 크롬 확장 프로그램, 2017)