- 일러두고픈 말이 있다면?

-

민구홍 매뉴팩처링에서는 2015년 이래 진행한 길고 짧은 인터뷰를 꼼꼼히 정리한 뒤 다시 무작위로 늘어놓은 「자주 하는 질문」을 통해 회사 또는 운영자에 관한 궁금증이 모쪼록 해소될 수 있기를 바랍니다. 단, 질문의 시기에 따라 현재와 다른 사실이 있을 수 있습니다. 한편, 질문의 어조에 따라 언급한 인물에 대한 존칭을 생략하기도 했습니다. 「자주 하는 질문」을 섭렵한 뒤에도 궁금증이 도무지 해소되지 않는다면 support@minguhongmfg.com 앞으로 소상히 말씀해주세요. 민구홍 매뉴팩처링에서는 모든 것을 이해하고 인정할 준비가 돼 있습니다. 단, 답장은 이메일 대신 언젠가 「자주 하는 질문」에서 확인해주시기 바랍니다.

- 일반적인 웹사이트는 정보를 한눈에 파악할 수 있도록 정리돼 있습니다. 반대로 민구홍 매뉴팩처링에서 선보이는 웹사이트는 정보가 파편화되거나 효과에 가려져 있거나, 또는 시간에 따라서 서서히 나타나기도 하는데요, 이런 형식을 취하는 이유가 궁금합니다. 마우스의 위치에 따라 효과가 변하는 인터랙티브 요소도 흥미롭습니다. 이런 디자인을 선보이는 이유가 무엇인가요?

-

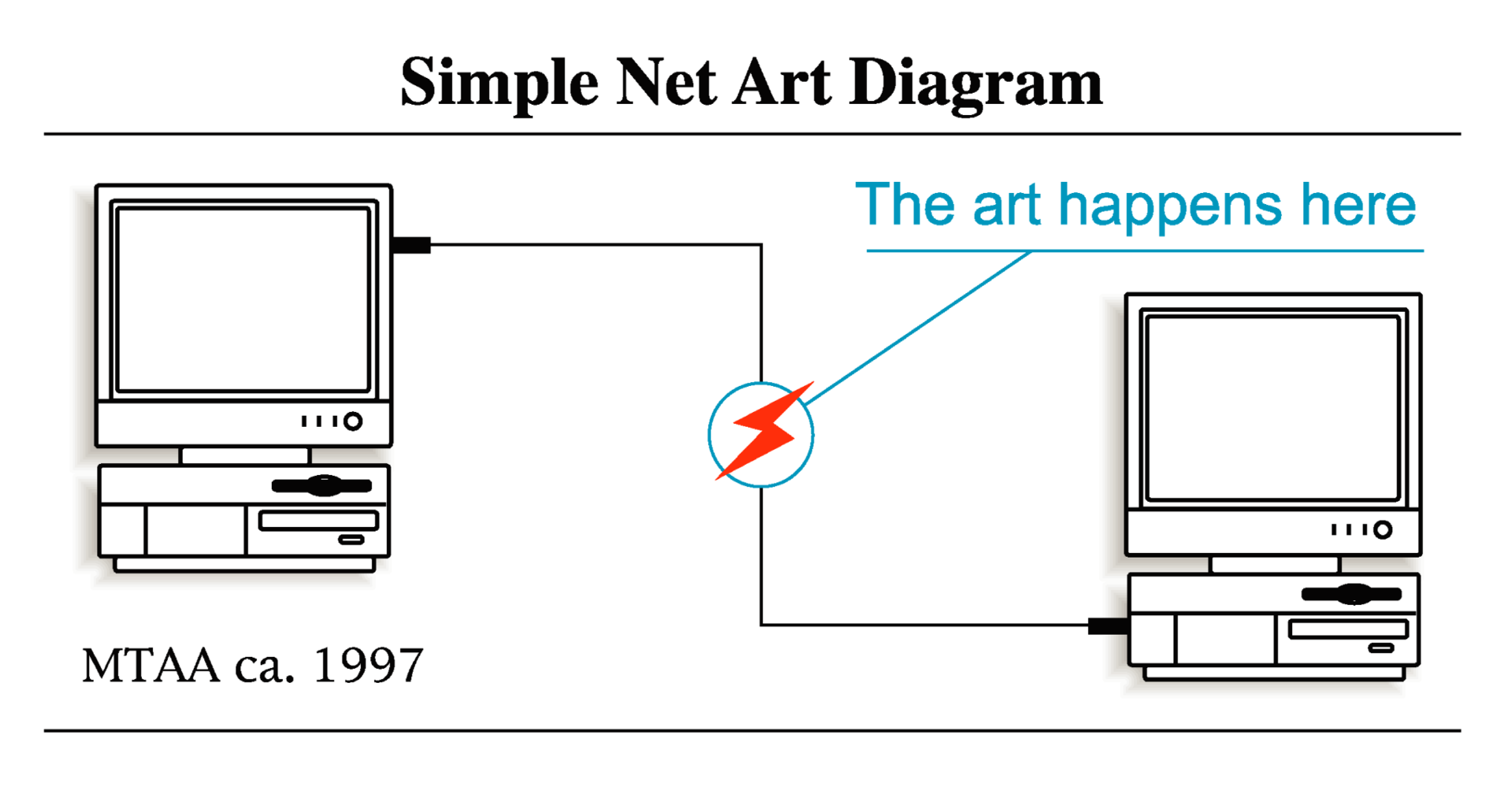

파격이란 건 익숙함이 있기에 성립할 수 있겠죠. 제 욕망 때문이라기보다는 그게 콘텐츠에 부합하는 방식이라는 생각. 디자인은 웹 초창기에 이미 존재했어요. 제게는 아주 평범한 모습이죠. 웹이라는 기술이 소개된 지 얼마 되지 않았을 때 사람들은 다양한 방법으로 자신만의 공간을 만들었죠. 기술도 부족하고 시각적인 규칙도 성립되지 않았기 때문에 결과물은 제각각이었어요. 민구홍 매뉴팩처링의 기술을 거친 웹사이트들은 파격적인 시도라기보다는 잠시 잊힌 평범한 웹을 변주하거나 재해석한 결과에 가까워요.

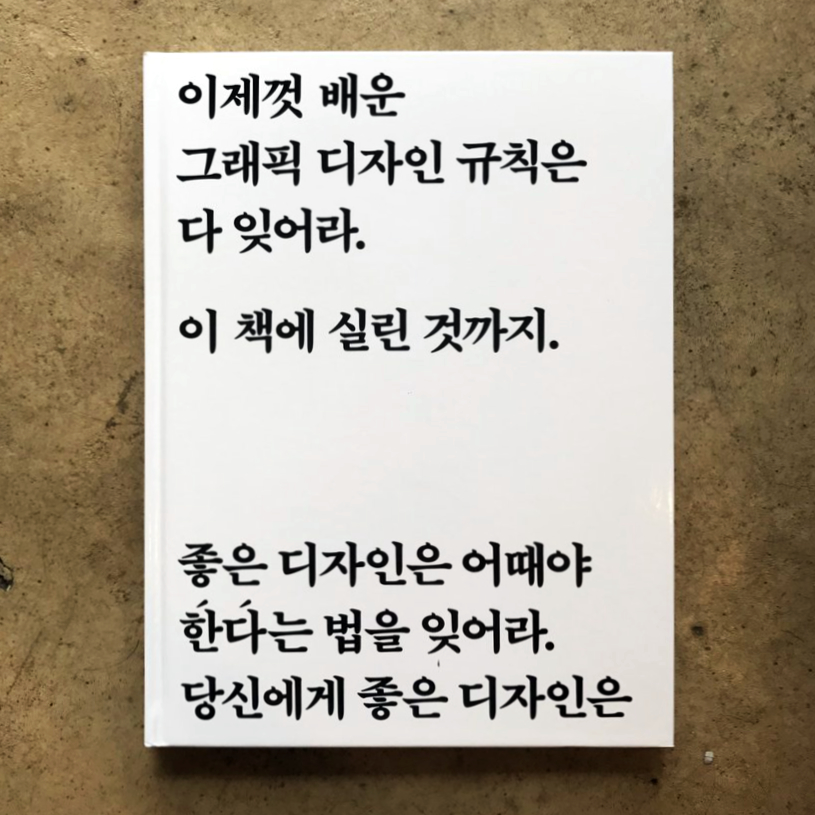

슬기와 민의 최성민 선생님 권유로 미국의 전설적인 그래픽 디자이너 밥 길(Bob Gill)의 『이제껏 배운 그래픽 디자인 규칙은 다 잊어라. 이 책에 실린 것까지.』를 번역한 적이 있는데, 이 책에는 “흥미로운 말에는 시시한 그래픽이 필요하다. 시시한 말에는 흥미로운 그래픽이 필요하다.”라는 구절이 나와요. 말과 그래픽이 조응하는 데는 균형이 필요하다는 뜻이죠. 저는 그래픽보다 말이 흥미로운 걸 좋아해요. 그러다 보니 말을 어떻게 다뤄야 할지 고민하는 데 시간을 쏟는 편입니다. 민구홍 매뉴팩처링을 거친 웹사이트들은 사실 기초적이고 기본적인 기술을 응용한 결과예요. 코드만 보면 누구나 따라 할 수 있을 정도죠. 이것들이 파격적으로 느껴지는 것도 그래픽보다는 말 때문일 겁니다.

수차례 밝혀왔듯 민구홍 매뉴팩처링은 웹 디자인 에이전시가 아닙니다. 저는 웹사이트를 디자인한다기보다 그저 제가 좋아하고 잘하는 방식으로 글을 쓰고 편집한다고 생각해요. 그 결과물 가운데 하나가 웹사이트인 거죠. 그게 용케도 누군가의 욕망에 부합하는 거고요. 많지는 않지만 이런 방식을 사랑해주시는 고객들 덕에 민구홍 매뉴팩처링은 지금까지 근근이 생존할 수 있었죠.

- 쇠젓가락은 끝이 뭉뚝하고 무거워 사용하는 데 의외로 고난이도의 기술을 요한다고 합니다. 그런데 말입니다, 혹시 젓가락질을 잘하면 글자도 잘 쓸까요?

-

젓가락으로 콩자반을 하나씩 집어 먹다 보면 누구보다 젓가락질을 잘한다고 자부하게 됩니다. 반대로 계약서나 전시 방명록에 이름을 쓸 때는 제가 쓴 글자가 마음에 든 적이 별로 없어요. 원하지 않는 곳으로 획이 나아가 어딘가 어색한 지점에서 멈추곤 합니다. 필기구가 하필 붓이라면 결과물은 더 엉망이죠. 정확히는 모르겠지만 젓가락질을 하는 데 사용하는 근육과 글자를 쓰는 데 사용하는 근육은 조금 다른 것 같습니다. 키보드나 마우스, 터치스크린이 더 익숙해서 그럴지도 모르고요. 젓가락질을 조금 더 연습해야 할까요?

- 당신에게 최정호란 누구인가?

-

여러모로 고마운 사람이다. 최정호에 관한 책을 만들어서 월급을 받았고, 최정호가 만든 서체로 사람들에게 「(웃음)」도 드렸다.

- 파주타이포그라피배곳 졸업생입니다. 작품을 작동시키는 모티브는 어디에서 얻나요?

-

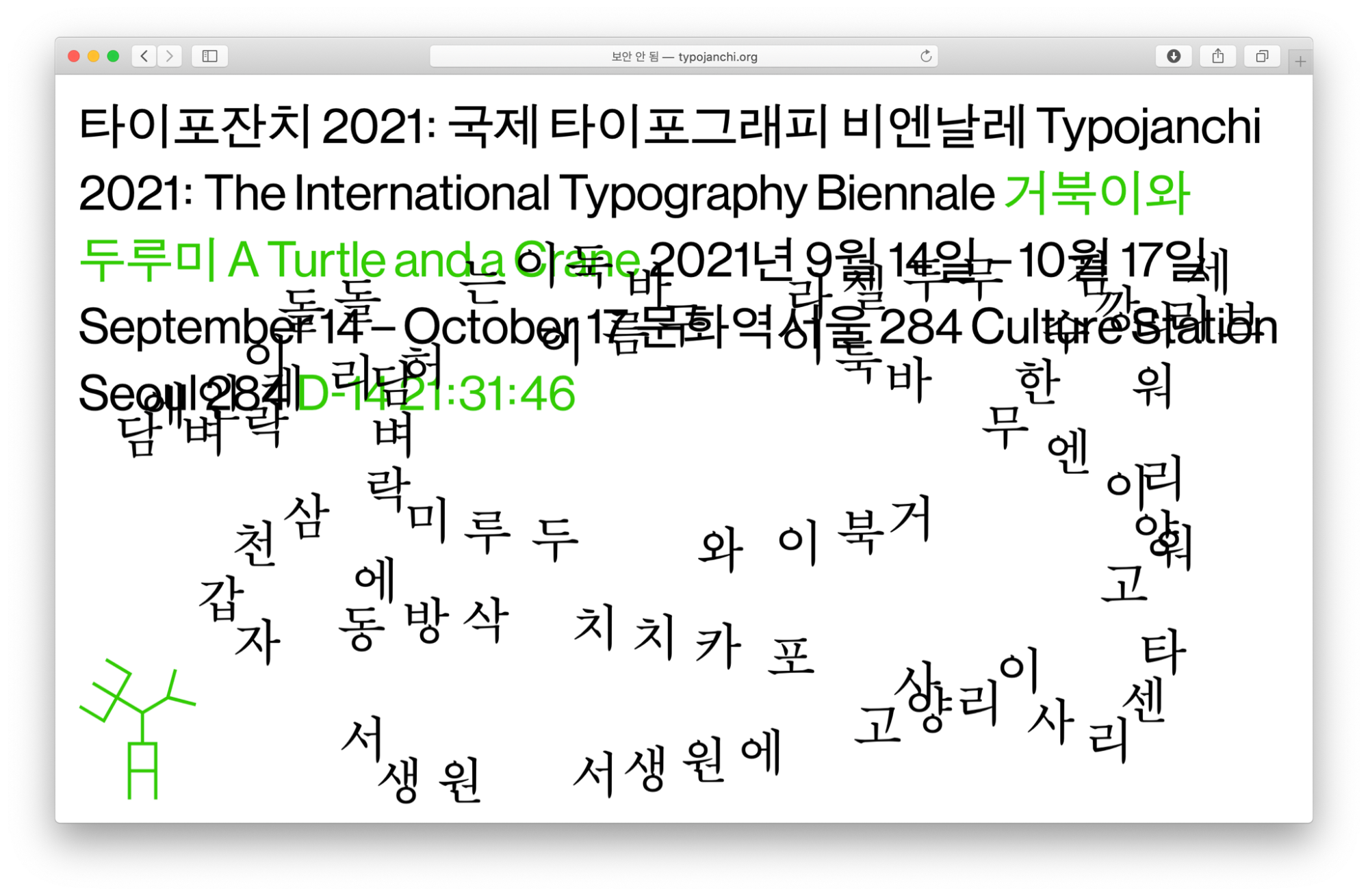

어떤 프로젝트든 결과물을 예상했을 때 반드시 필요한 것, 특히 제목에서 모티브를 찾아보려 하는 편입니다. 조금 더 정확한 뜻을 파악하기 위해 사전을 들춰보기도 하고, 관련된 경험이나 추억은 없는지 되뇌어 보기도 합니다. 그러는 와중에 거리를 걷다가 나무나 돌멩이를 보고 갑자기 뭔가 떠오를 때도 있고요. 그 과정이 적절하다면, 많은 부분은 자연스럽게 해결된다고 믿습니다. 예컨대 『타이포잔치 2021: 거북이와 두루미』의 경우 거북이와 두루미가 지닌 특성에 주목했어요. 거북이는 땅에서 느릿느릿 기어다니고, 두루미는 하늘을 날죠. 그렇게 웹사이트상에서 두 가지 읽기 환경을 제안했어요. ‘거북이’ 환경에서는 콘텐츠를 느긋하게 열람할 수 있도록 1단으로, ‘두루미’ 환경에서는 전체 콘텐츠를 한눈에 조망할 수 있도록 최대 6단으로 설정했죠. 제목에 관해 조금 더 이야기하면, 스스로 제목을 제어할 수 있는 개인 프로젝트에서는 제목이 영 마음에 들지 않으면 나머지가 다 마무리됐더라도 공개하지 않는 경우가 많아요. 저는 기본적으로 제목이 프로젝트 자체를 규정한다고 생각하거든요. 전체 작업 기간 가운데 제목에 공을 들이는 게 반 이상은 될 거예요.

- 콘텐츠 매니지먼트 시스템(Content Management System, 이하 ‘CMS’)이 필요한 동적 웹사이트는 대개 워드프레스(Wordpress)를 기반으로 만들어진다. 또 다른 대안은 없을까?

-

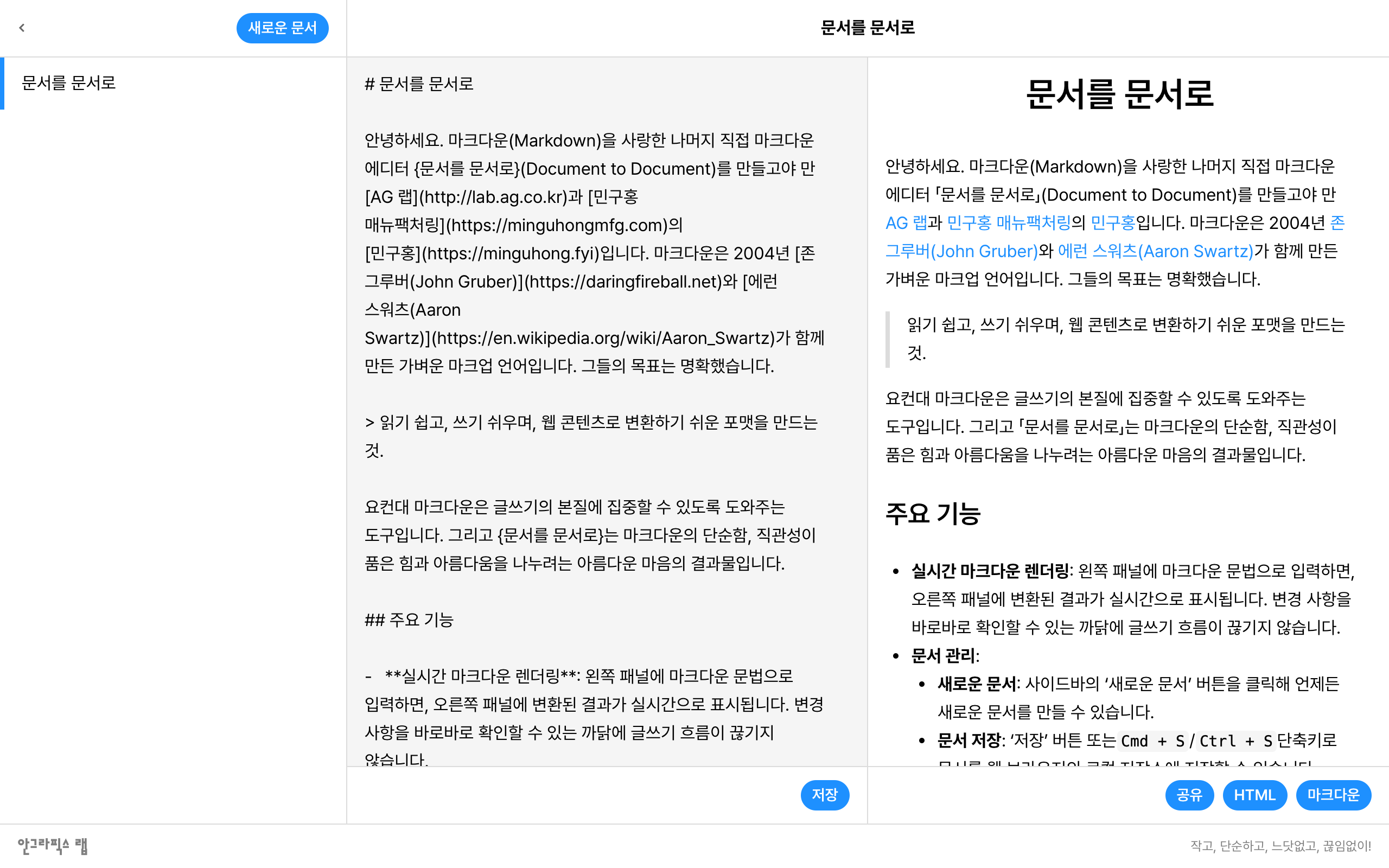

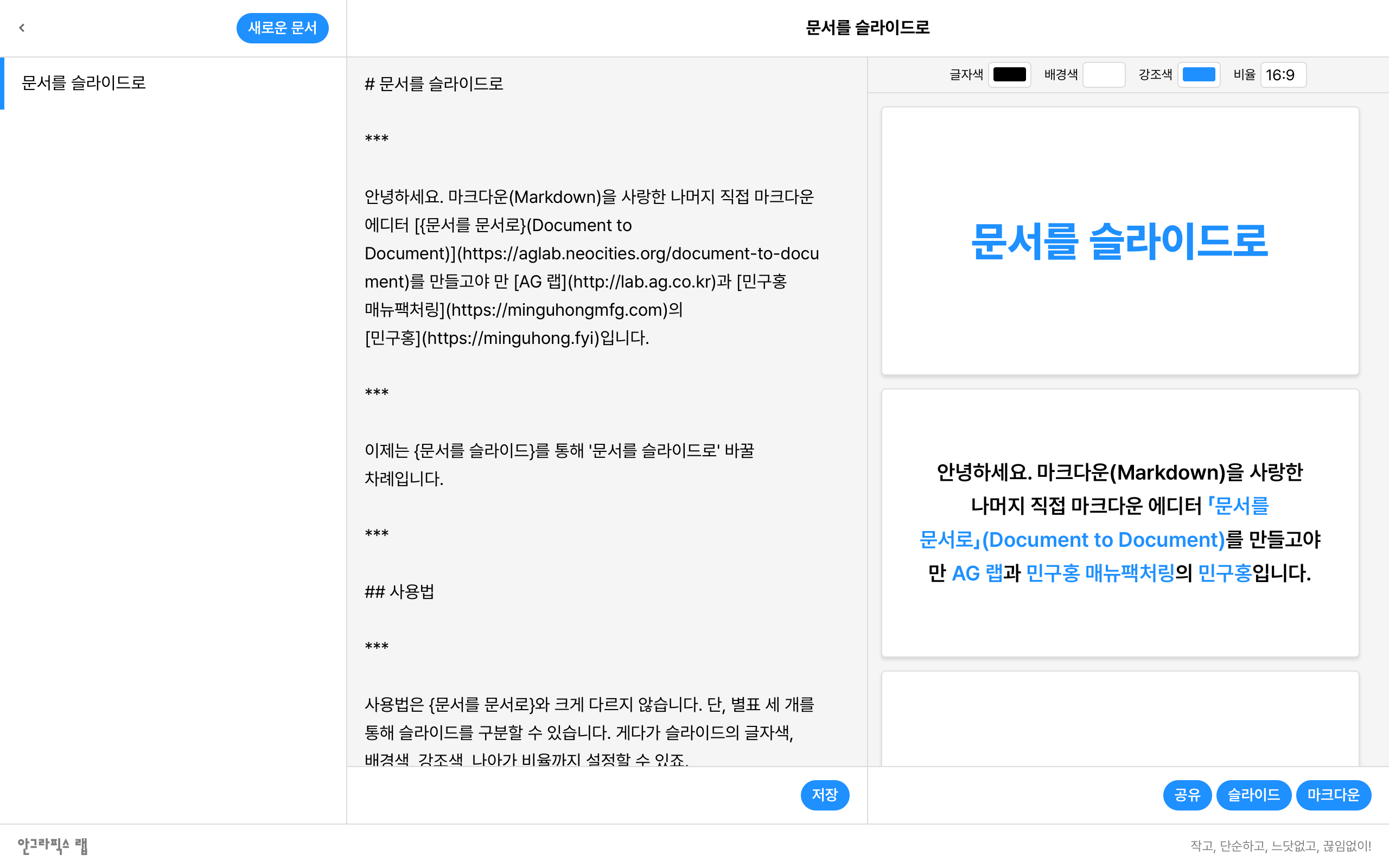

CMS의 가장 큰 장점은 사용자가 코드를 다룰 필요 없이 따로 마련된 페이지에서 콘텐츠를 관리할 수 있다는 점이다. 그렇다고 반드시 모든 웹사이트에 CMS가 필요한 건 아니다. 한번 공개한 뒤 더는 수정할 필요가 없거나 수정의 범위가 아주 제한적이라면 오히려 HTML과 CSS를 중심으로 만들어진 정적 웹사이트가 실용적이다. 게다가 두 언어만으로도 충분히 훌륭한 웹사이트를 만들 수 있다.

2003년 처음 공개돼 지금까지 꾸준히 업데이트되는 워드프레스는 훌륭한 소프트웨어다. 역사가 긴 만큼 사용자도 많고, 매뉴얼도 충실하다. 이는 문제가 생겼을 때 도움을 받을 수 있는 방법이 많다는 뜻이다. 전 세계 웹사이트 가운데 40여 퍼센트가 워드프레스 기반으로 만들어져 운영되고, 사용되는 CMS 가운데는 60여 퍼센트를 차지한다. 단, 범용성을 염두에 둔 탓에 기능이 지나치게 많아 기본적으로 용량도 크고 무거운 편이다. 모든 CMS가 그렇지만, 특정 기능을 구현하려면 추가적인 프로그래밍이 필요하고, 그럴 능력이 없다면 누군가 만들어놓은 플러그인을 막연하게 사용할 수밖에 없다. 그러다 보면 플러그인끼리 꼬이면서 웹사이트가 느려지거나 오작동하기도 한다. 워드프레스 웹사이트 하단의 “코드는 시다.(Code is poetry.)”라는 모토가 무색할 정도다.

한국에서는 여전히 웹사이트를 만드는 일이 워드프레스를 다루는 일처럼 받아들여지기도 하지만, 워드프레스는 수많은 CMS 가운데 하나일 뿐이다. 기술을 선택하고 사용하는 데는 조금 덜 세련된 방식과 조금 더 세련된 방식이 있을 뿐 정답은 없다. 한국에 비교적 덜 알려진 CMS 가운데는 표준 메타데이터 요소의 집합인 더블린 코어(Dublin Core)를 지원하는 ‘오메카(Omeka)’를 주목할 만하다.

오메카 최근 미국 뉴욕의 908A의 강이룬과 농담 삼아 미술 및 디자인계의 콘텐츠 생산 및 소비 방식에 특화된 CMS를 만들어보자는 이야기를 나누기도 했는데, 이처럼 조금 더 적극적인 모델도 있다. 즉, 자신에게 적합한 CMS를 직접 개발하는 방식이다. 한때 국내외를 막론하고 그래픽 디자인계에서 널리 사용된 대니얼 이톡(Daniel Eatock)의 ‘인덱시비트(Indexhibit)’가 좋은 보기다. 그밖에 링크드 바이 에어(Linked by Air)에서는 ‘이코노미(Economy)’를, 에어리어17(Area17)에서는 ‘트윌(Twill)’을, 라부드(Labud)는 ‘포레스트’(Forest)를 개발했다. 민구홍 매뉴팩처링에서는 자체적으로 오픈 소스를 커스터마이징한 ‘매니지먼트(Management)’를 사용한다. 이에 관해서는 따로 이야기할 기회가 있을 것 같다. 아니, 회사의 고객으로서 실제로 사용해보는 게 가장 좋다.

자신이 개발한 인덱시비트를 기반으로 운영되는 대니얼 이톡의 웹사이트. CMS 이름처럼 화면 왼쪽에는 작품 인덱스가 있고, 오른쪽에서는 전시가 이뤄진다. - 이쯤이면 회사의 사훈이 궁금해진다.

-

‘(웃음)’. 2017년 11월 24일 건국대학교 앞 서점 겸 복합 문화 공간 인덱스(Index)에서 열린 포스터 전시 『유용한 말』(Useful Words)에 포스터 「(웃음)」을 출품하면서 마련했다. 다음은 「(웃음)」에 관한 설명이다.

민구홍 매뉴팩처링의 신제품 「(웃음)」은 제목 그대로 ‘(웃음)’을 담은 다목적 포스터다. 제2차 세계대전 당시 일본 의회의 속기사들이 처음 고안했다는 ‘(웃음)[(笑)]’은 오늘날 대담이나 인터뷰 등의 기록에서 발언자나 주위의 반응을 간단히 묘사하는 데, 또는 지나치게 진지한 말을 눅이는 데, 또는 말의 의미를 역전시키는 데 사용되곤 한다. 이뿐일까. 더러 특정 문화에 심취한 이는 이를 통해 자신의 자폐성을 넌지시 드러내기도 한다. 이 과정에서 ‘(웃음)’의 양상은 앞뒤 맥락에 따라 폭소나 미소, 조소나 냉소 등으로 달라진다. 말은 어떻게 유용성을 획득하는가. 어떤 말이 유용하다면, 이는 포스터라는 매체에 실린 경우에도 마찬가지인가. 질문이 품은 염원을 담아 「(웃음)」은 갖가지 ‘유용한 말’이 모이는 전시에서 ‘(웃음)’의 역할을 자임한다. 우아하게 디자인된 최정호체의 소괄호 속 ‘웃음’이 어떤 이에게는 시답잖은 헛웃음에 불과하더라도 아무러면 어떤가. “웃으면 복이 온다”.라는 말이 과학적으로까지 증명된 마당에. (웃음)

포스터 속 ‘(웃음)’의 위치는 그래픽 디자이너 전용완 씨의 시각 보정까지 거친 결과다. 포스터 외에도 ‘(웃음)’은 자석으로서 ‘(웃음)’ 필요한 어느 곳이든 (물론 금속성을 지닌) 붙였다 뗄 수 있다.

- 매체의 태생적 제약이 오히려 창작을 추동하는 셈이군요.

-

저는 창작에서 가장 중요한 요소는 무엇보다 제약이라 생각합니다. 아니, 창작은 곧 제약을 만드는 일이라 생각합니다. 뉴 미디어 아트나 인터랙티브 아트가 그렇듯 웹사이트 또한 기술과 예술의 경계에서 새로운 가능성을 모색할 수 있습니다. 촉각적 경험을 디지털로 구현한 「이것은 모래다」(This is Sand)는 물리 엔진을 활용해 사용자에게 디지털 모래를 만지는 듯한 경험을 선사합니다. 인터랙티브 소설 「보트」(The Boat)는 텍스트, 이미지, 사운드를 결합해 베트남 난민의 이야기를 전합니다. 두 작품은 웹사이트가 어떻게 강력한 내러티브 도구가 될 수 있는지 드러내는 동시에 웹사이트의 경계를 확장하죠.

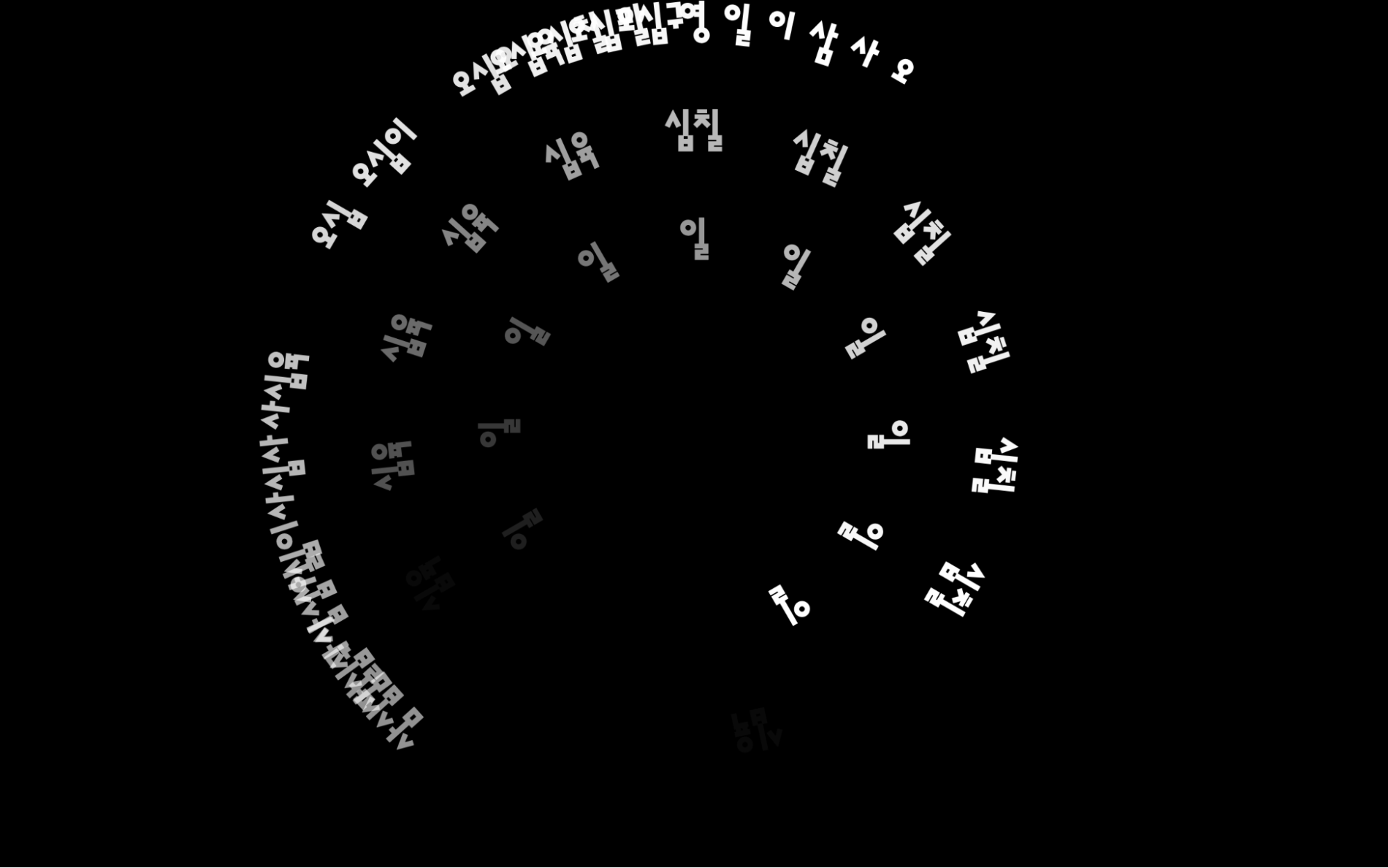

음악가 이고르 스트라빈스키(Igor Stravinsky)가 말했듯 “자유는 제한된 틀 안에서 더욱 위대해진다.” 웹사이트가 마주한 접근성, 상업성, 기술적 제약은 오히려 이 매체를 더욱 풍성하게 만드는 원동력입니다. 제약을 인식하고 그 속에서 창의성을 발휘하는 일이야말로 어쩌면 예술의 참된 목표일지 모릅니다. 한편, 시간이 숫자가 아닌 한글로 흐르는 다음 웹사이트에서는 제약이 어떻게 창작을 추동했을까요?

- 당신 이름 앞에는 편집자를 포함해 저술가, 번역가, 프로그래머, 디자이너 등 여러 직함이 붙곤 한다. 그럼에도 개인으로서는 ‘편집자’로 소개받기를 좋아한다고 하는데, 당신에게 ‘편집’이란 무엇인가?

-

출판 분야에서는 ‘편집’이 대개 교정, 교열 같은 협소한 의미로 사용되곤 하지만, 나는 편집을 창작을 포함한 (또는 창작과는 차원이 조금 다른) 행위로 간주하는 편이다. 실제로 그렇기도 하고. 내가 ‘편집’(editing)이라는 일을 의식한 건 1990년대 초 처음 컴퓨터를 접하고 한창 게임에 몰입하던 시절이었다. 흔히 ‘게임 에디터’로 통칭하는 소프트웨어를 이용하면 게임의 데이터베이스를 조작해 게임 속 캐릭터의 능력치뿐 아니라 게임 자체를 수정할 수 있었다. 즉, 내가 처음 접한 편집은 ‘어떤 공고한 틀을 그 안팎에서 지배해 국면을 제어하는 일’이었다. 이 생각은 지금도 크게 다르지 않다. 책을 만들거나 민구홍 매뉴팩처링을 운영할 때뿐 아니라 웹사이트를 구축하거나 이따금 미술관에 제품을 선보일 때도 편집자의 마음으로 임한다.

- 최근 선보인 대안공간 루프의 웹사이트가 인상적이다.

-

일반적으로 갤러리 웹사이트는 콘텐츠와 구조 덕에 메타적인 전시의 형식을 띨 수밖에 없다. 대안공간 루프 웹사이트도 크게 다르지 않다. 웹사이트의 요소는 루프의 영문명(Loop)을 암시하는 동시에 여러 페이지를 오갈 수 있는 내비게이션으로 기능한다. 접속할 때마다 무작위로 바뀌는 두 번째 ‘O’는 과거 전시와 연결되는데, 방문객뿐 아니라 루프의 구성원에게 그동안 루프에 쌓인 시간을 되새기려는 의도였다. 한편, 민구홍 매뉴팩처링은 웹사이트 제작으로 루프에 후원했다. 한국 대안 공간의 효시인 루프의 활동을 그렇게나마 응원하고 싶었다.

- 최정호 한글 디자인의 의의는 무엇인가?

-

오늘날 사용하는 명조체와 고딕체의 표준을 만든 점 아닐까. 이견도 있고, 그가 의도했는지는 모르겠지만.

- 그럼 가장 좋아하는 TV 프로그램은요?

-

너무 사적인 질문 같습니다. 조금 더 친해지면 말씀드릴게요.

- 2018년 늦여름에 한 갤러리에서 회사를 소개하는 전시를 열었다. 회사라면 일반적으로 박람회나 키노트 같은 걸 여는데, 전시라는 방식이 어딘가 좀 이상하지 않았나?

-

그 전시는 회사를 소개하기 좋은 기회였다. 회사를 소개할 수만 있다면 민구홍 매뉴팩처링에서는 갤러리에 소환되는 것도 별로 꺼리지 않는다. 전시에는 민구홍 매뉴팩처링의 제품들이 특정 규칙에 따라 구분 없이 뒤섞여 있었다. 그런 점에서 큐레이터 윤율리가 제안한 ‘레인보 셔벗(Rainbow Sherbet)’이라는 전시명은 참 잘 어울렸다. (“실용성, 우아함, 고약함이 각각의 노즐에서 분사되는 적당한 모양새를 한마디로 요약하기란 무척 어렵다.”) 나중에 알았는데 ‘레인보 셔벗’은 각종 마리화나를 혼합한 마약을 가리키는 은어로도 사용된다고 한다.

그중 몇몇 제품은 동업자들과 함께 제작했다. 동업은 민구홍 매뉴팩처링에 중요한 제품 제작 방식이다. 이는 무엇보다 더 나은 제품을 만들기 위해서였다. 오늘날 모든 걸 혼자, 그리고 능숙하게 해내는 건 쉽지 않고, 무엇보다 건강에 별로 좋지 않다. 이때 민구홍 매뉴팩처링은 좀 더 회사처럼 작동했다. 회의를 거쳐 동업자를 선정해, 그들에게 발주서를 보냈고, 그들은 그에 따라 제품을 제작해 납품했다. 그렇게 민구홍 매뉴팩처링의 추억 속에는 명함, 회사 소개 영상, 김뉘연 씨가 쓴 민구홍 매뉴팩처링을 주제로 한 단편소설 한 편 등이 놓이게 됐다.

또 하나의 수확이 있다면 ‘분홍이’를 컴퓨터 밖으로 끄집어냈다는 점이다.

‘분홍이’는 사람들이 붙여준 별명으로, 본명은 자홍색을 만드는 염료명에서 따온 ‘푹신(Fuchsine)’이다. 푹신은 일종의 민구홍 매뉴팩처링 마스코트로, 아득히 먼 옛날 한 웹사이트에서 태어났다. HTML, CSS, 자바스크립트의 도움으로, 한 웹사이트의 머리(

<head>)에 자리를 잡고, 하루에 한 번씩 몸집을 키우며 사용자가 클릭했을 때 혼잣말을 늘어놨다. 평양냉면을 좋아하고, 발렌시아가(Balenciaga)의 트리플 S(Triple S)를 신는 게 꿈이지만, 안타깝게도 아직은 다리와 발이 없는 상태다.한편, 전시 오프닝 자리에서는 DJ 겸 프로듀서 말립(Maalib)과 제작한 「범용 오프닝 디제잉」을 재생했다. 특히 모임 별의 조태상은 래퍼나 DJ 들이 온갖 행사 오프닝에 활발히 소환되는 오늘날, 어떤 성격의 행사에서든 이용할 수 있는 유용한 제품으로 평가하기도 했다. 대여료는 한 시간당 15만 원으로, 서울에서 활동하는 DJ의 한 시간 평균 공연료와 같고, 국립아시아문화전당에서 하루 종일 대여한 바 있다.

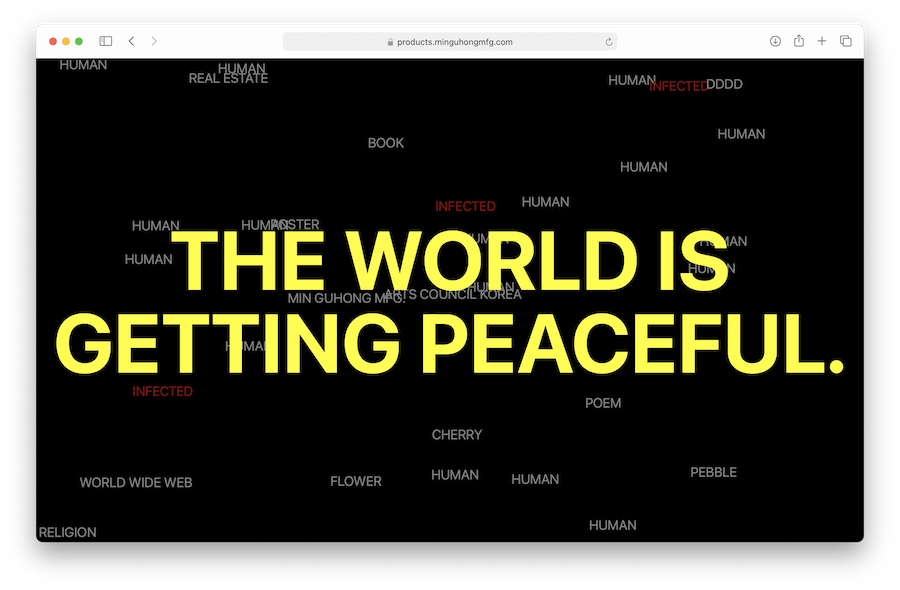

- ‘지피지기(知彼知己)면 백전불태(百戰不殆)‘라는 고사성어로 이 제품을 설명했는데, 이런 시나리오를 생각한 배경이 궁금합니다.

-

“당신은 바이러스입니다.” 「바이러스 시뮬레이터」에 등장하는 첫 문장입니다. 「바이러스 시뮬레이터」 속 세계에서 사용자, 즉 바이러스는 허약한 인간을 찾아내 모두 감염시켜야 비로소 평화를 맞이합니다. 허약한 인간을 감염시키면 “좋습니다.” 같은 격려 메시지를, 건강한 인간과 마주하면 미리 설정된 목숨이 하나씩 줄고 “건강 조심하세요!” 같은 안부 메시지를 받습니다. 하지만 메시지의 수신자는 반대로 감염되거나 감염을 피한 인간이기도 합니다. 「바이러스 시뮬레이터」는 지구의 입장에서 인간 또한 또 다른 바이러스라는 생태학적 사실을 드러내기보다 오히려 바이러스의 입장에서 인간을 이해해보려는 시도입니다. 때로는 누군가의 불행이 결과적으로 불행한 누군가를 포함한 모두의 행복일 수 있고, 결국에는 어느 쪽이든 평화를 맞이하리라는 몰염치한 낙관론과 어떤 인간에게는 이런 방식이 코로나19 이후 속속 등장한 감염자 추이를 보여주는 수많은 웹사이트보다 유익할지 모른다는 판단도 작용했습니다. 민구홍 매뉴팩처링의 방식으로 고객에게 보내는 안부 메시지기도 하고요.

- 앞선 사례는 콘텐츠와 기술이 온라인 전시를 기획할 때 참고할 만하겠다. 그 밖에 프로젝트에서 웹사이트를 적극적으로 이용한 사례를 소개한다면?

-

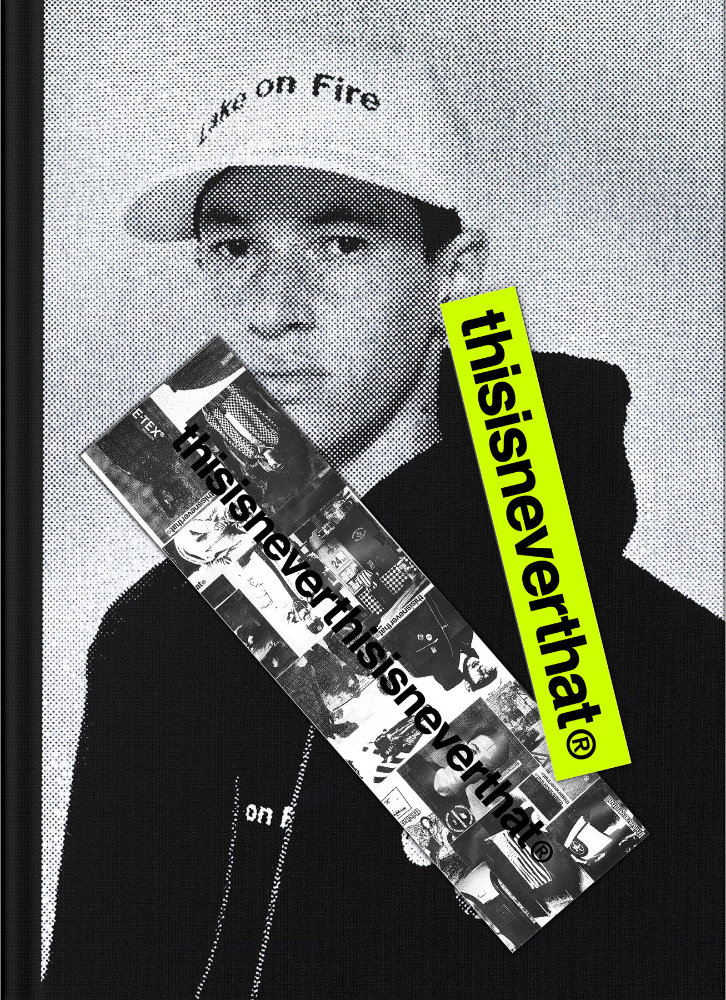

웹사이트의 아름다움은 실용적으로 작동할 때 배가된다. 예컨대 웹사이트가 처음부터 프로젝트를 이끄는 경우다. 워크룸에서 패션 브랜드 디스이즈네버댓(thisisneverthat)과 작업한 ‹디스이즈네버디스이즈네버댓›(thisisneverthisisneverthat, 2020)은 사실 처음에는 예정에 없었다. 웹사이트는 단행본에 실을 3,000여 가지 항목의 정보를 정리하는 도구였다. 이미지를 포함해 제품명, 제품 코드, 종류, 색, 재질 등 여러 정보를 정리하기에 엑셀이나 구글 스프레드시트를 사용하면 데이터를 재가공하는 데 불편함이 따랐다. 처음에는 프런트엔드가 없는, 데이터베이스만을 관리하는 헤드리스(headless) CMS 같은 형태였는데, 데이터베이스가 쌓이다 보니 자연스럽게 정식 웹사이트로 확장됐다. 이와 같이 웹사이트가 전통적인 인쇄물의 역할만 수행한다면, 이는 웹사이트가 지닌 수많은 가능성을 포기하는 꼴이다.

민구홍 매뉴팩처링, ‹디스이즈네버디스이즈네버댓›, 2020, 웹사이트. 사진 제공: 작가 이번 ‹타이포잔치 2021› 작업 또한 크게 다르지 않았다. 도록에 실릴 콘텐츠 또한 일차적으로 작업 도구로 구축된 웹사이트상에서 편집됐다.

민구홍 매뉴팩처링, ‹타이포잔치 2021 예고›, 2021, 웹사이트. 사진 제공: 작가

민구홍 매뉴팩처링, 워크룸, ‹타이포잔치 2021›, 2021, 웹사이트. 사진 제공: 작가 김익현, 박가희, 이미지가 기획한 «우리는 바다에서 왔다»(2021)에서는 ‘오가사와라 키트’로 부르는 와이파이 공유기를 활용했다. 우선 참여자의 이름, 거주 지역, 전화번호, 이메일 주소 등을 취합해 분석하는 모객용 웹사이트를 만들고, 국내 신청자에게는 특정 링크를, 해외 신청자에게는 ‘오가사와라 키트’를 발송했다. 공항이나 스타벅스에서 인터넷에 연결하는 경험에서 착안해 본 웹사이트는 오가사와라 키트를 통해서만 접속할 수 있었다. 이를 통해 웹사이트 이전에 인터넷에 접속하는 행위 자체를 다뤄보려 했다.

민구홍 매뉴팩처링, «우리는 바다에서 왔다», 2021, 웹사이트. 사진 제공: 작가 - 제품은 어떻게 관리하나요?

-

제품의 종류, 제작 일자, 버전, 비고 사항에 따라 아라비아숫자와 로마자를 조합한 제품 코드를 부여해 지정된 장소나 컴퓨터 폴더에 버전별로 보관합니다.

- 대부분의 일에서 이름을 짓는 일이 가장 중요하다고 믿는 편입니다. 물론 ‘구글’같이 실수로 정해지는 이름도 있지만요. 회사의 이름에 어떤 의미가 있나요?

-

‘매뉴팩처링(manufacturing)’은 일반적으로 ‘원재료를 인력이나 기계력 등으로 가공해 제품을 대량생산하는 산업’을 뜻하지만, 야구에서는 ‘도루나 진루타, 희생타 등 안타가 아닌 방법으로 득점하는 기술’을 가리키기도 합니다. 단어가 품은 기능주의와 기회주의를 실천하려는 의지를 회사 이름에 드러내고 싶었습니다.

- 파주타이포그라피배곳 졸업생입니다. 혹시 직업병 같은 게 있나요?

-

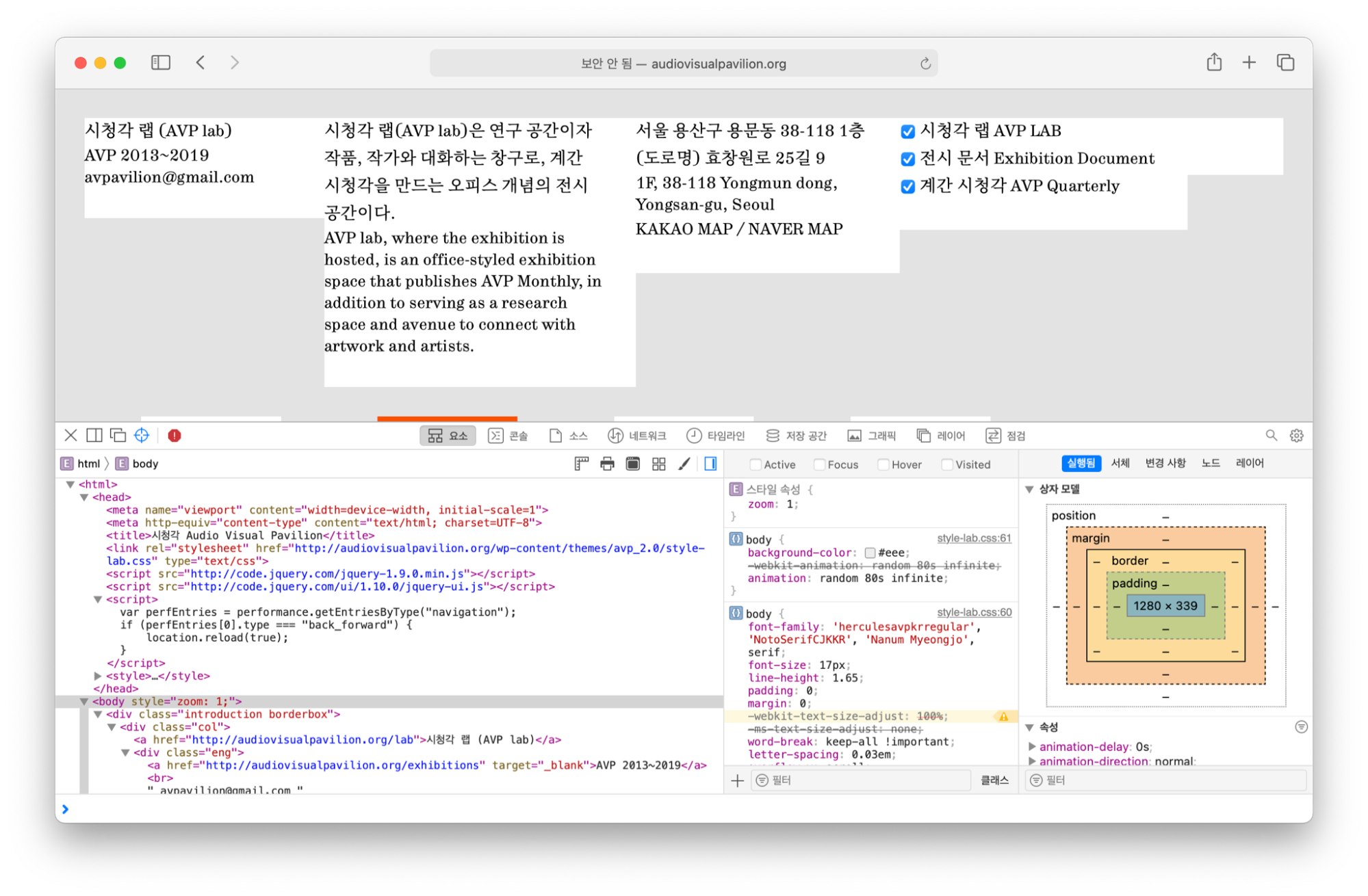

이따금 웹 조사기(Web Inspector)를 실행해 웹사이트의 코드를 들여다보게 됩니다. 코드에서 주석으로 처리된 메시지를 찾아보는 게 또 다른 즐거움이거든요. 나아가 사물, 인물, 공간, 음악 등 어떤 인상적인 대상을 마주하면 머릿속 샌드박스에서 웹사이트로 치환해보기도 해요. 아주 단순한 형태부터 아주 복잡한 형태까지요. 직업병보다는 습관에 가깝지 않을까 해요. 사무실을 떠나면 컴퓨터나 스마트폰은 별로 들여다보고 싶지 않은데, 오히려 이쪽이 직업병에 가깝습니다. 증상이 악화하다 보니 몇 달 전에는 아예 집에서 컴퓨터뿐 아니라 컴퓨터와 비슷한 물건은 죄다 치워버렸죠. 웬만하면 스마트폰도 그만 쓰고 싶어요.

- 온라인 전시를 위한 기술은 얼마나 더 발전할 수 있을까?

-

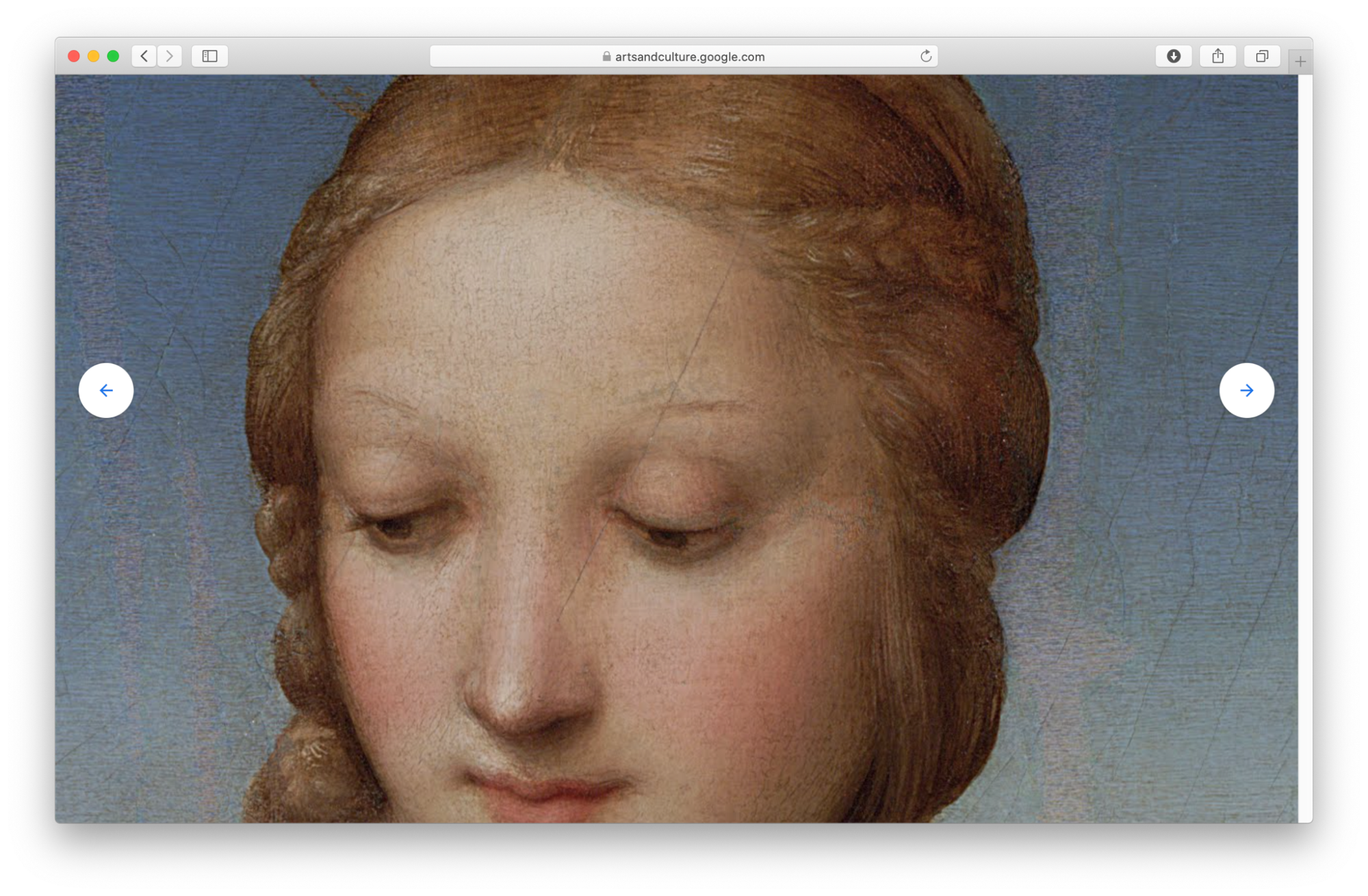

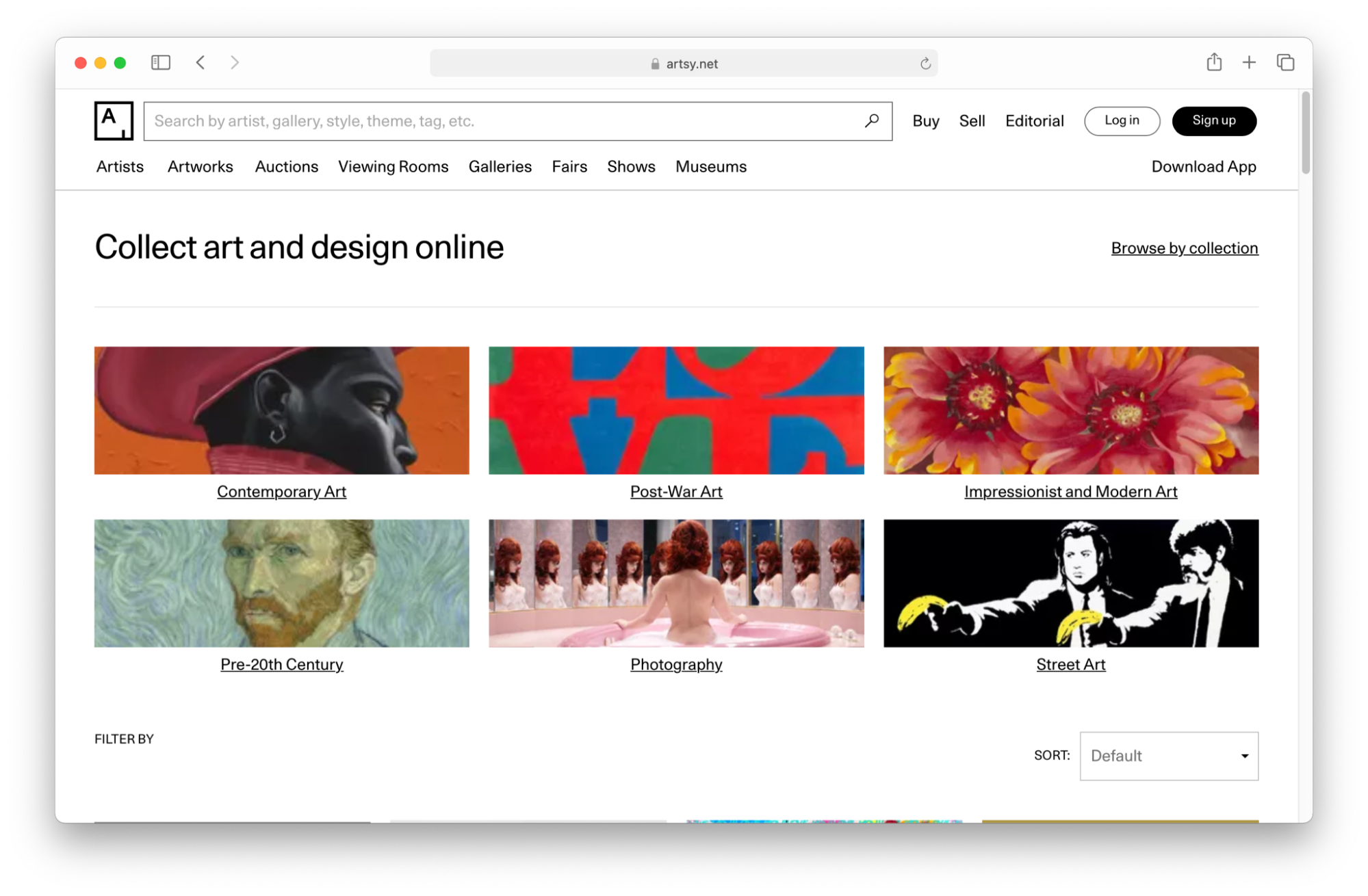

잘 모르겠다. 온갖 기술로 책 장 넘기는 효과를 재현하려 한 초창기 전자책을 떠올려보자. 잠깐의 신기함뿐이었다. AR(Augmented Reality), VR(Virtual Reality) 같은 기술이 등장했지만, 웹 기술을 선도하는 구글마저도 온라인 전시 웹사이트인 ‘구글 아트 & 컬처’(Google Art & Culture)에서 제안한 건 작품을 극단적으로 확대하는 기술이었다.

구글 아트 & 컬처. 작품을 극단적으로 확대해 붓질 흔적까지 살펴볼 수 있지만… 민구홍 매뉴팩처링을 거친 웹사이트는 소스 코드만 들춰보면 누구나 따라 할 수 있을 만큼 기술적으로 아주 단순하다. 기술은 어떻게 사용하는지가 중요한 까닭이다. 선입견이겠지만, 기술이나 시각적 효과를 지나치게 뽐내는 웹사이트는 콘텐츠에 대한 의심부터 품게 된다. 내가 경험한 바로는 손을 쓸 수 없을 만큼 콘텐츠가 부실할 때 마지막으로 택하는 전략이었으니까. 무턱대고 하이 패션으로 치장하는 느낌이다. 게다가 몇 가지 효과 때문에 로딩 시간이 느리기까지 하면 최악이다. 개인적으로는 심심해 보이지만 들여다볼수록 어딘가 익살스럽거나 괴팍한 구석이 있는 웹사이트를 좋아한다. 물론 일을 할 때 개인적인 취향을 고집하지는 않지만, 취향은 결과물에 자연스럽게 드러나기 마련이다.

- 이런 도시 전설이 있다. 요컨대 “어느 날 한 부동산 중개인이 건물 한 채를 담당하게 됐다. 건물의 도면을 받아 구조를 살피던 중개인은 이상한 점을 발견했다. 도면상으로는 공간이 있어야 할 건물 중앙에는 그저 벽뿐이었다. 결국 중개인은 건물주의 허가를 받아 벽을 허물었다. 공간에는 다다미가 정갈하게 깔려 있었다. 그 위에는 중국식 식탁이 있었고, 그 위에 놓인 쌀밥 한 공기에서는 김이 피어오르고 있었다. 중개인은 사방을 조사했지만 공간에는 자신이 들어온 허물어진 벽 외에 어떤 출입구도 없었다.” 항간에는 민구홍 매뉴팩처링이 이야기에 등장하는 건물과 관련이 있다는 소문이 돌기도 했다. 사실인가?

-

사실과 다르다.

- 최정호 이전의 서체와 차별되는, 또는 발전된 최정호 한글 디자인의 특징은 무엇인가?

-

잘 모르겠다.

- 2015년 열세 번째 ‘시청각 문서’로 발표한 「회사 소개」 외에도 민구홍 매뉴팩처링을 각인시킨 작품은 시적 연산 학교 전시 웹사이트인 «SFPC에서 소개하는 SFPC»(School for Poetic Computation Presents Society for Power Control, 2016)였다. 이 또한 전시 홍보 겸 온라인 전시의 성격을 띠는데, 어떻게 만들어졌는지 궁금하다.

-

이 웹사이트는 그 자체로 전시 작품이기도 했는데, 주된 목적은 곧 열릴 학교 전시를 알리는 것이었다. 추억을 더듬어보면, 마련된 콘텐츠는 목적, 장소, 일시 등 전시 개요와 참여자의 이름과 약력뿐이었고, 작품명도 아직 정해지지 않은 상태였다. 홍보 기간까지 고려했을 때 작업 기간은 일주일 정도밖에 없었다. 따라서 이들을 그럴듯하게 엮어 이야기를 만들 에디터십이 필요했다.

우선 학교명의 두문자어(SFPC)에서 착안해 ‘전력 제어 협회(Society for Power Control, SFPC)’라는 임시 단체를 설립했다. 컴퓨터를 활용한 모든 작품이 결국 전력을 제어한 결과물이었으니까.

콘텐츠가 많지 않으므로 웹사이트는 한 페이지로 제한하고, 스크롤을 통해 콘텐츠를 열람할 수 있도록 구성했다. 화면을 크게 둘(인덱스 섹션, 세부 섹션)로 나눈 뒤 모든 하이퍼링크에는 무작위로 흔들리는 애니메이션을 부여하고, 관람객이 하이퍼링크에 마우스 커서를 올리면 흔들림이 멈추고, 클릭하면 해당 콘텐츠로 스크롤이 이동하는 시나리오를 제안했다. 관람객에게 웹 브라우저상에서 전력을 제어하는 경험을 제공하려는 의도였다. 한편, 모든 콘텐츠는 가운데로 맞춰져 있는데, 화면 사방에서 가운데로 전력이 집중된 상태를 반영한 결과라 우기려 했다. (이렇듯 콘셉트는 나중에 만들어지기도 한다.) 타임스 뉴 로먼(Times New Roman)은 유별난 웹 폰트보다 기술적으로 안정된 웹 안전 폰트(Web Safe Font)를 사용하고픈 취향이 반영된 결과다. 제한된 시간에 제한된 콘텐츠만으로 콘셉트와 기능을 엮은 결과물이라 자부한다.

민구홍 매뉴팩처링, «SFPC에서 소개하는 SFPC», 2016, 웹사이트. 사진 제공: 작가 참여자들은 모두 마음에 들어 했지만, 문제는 생각지 못한 데 있었다. 학교에서는 조금 더 ‘일반적인’ 결과물을 원했던 것 같다. 특히 단체명을 정하면서 자연스럽게 떠올린 전시명인 ‘SFPC에서 소개하는 SFPC’(SFPC Presents SFPC)에 고약한 구석이 있다고 여긴 것 같다. 느닷없이 참여자 대표로서 서툰 영어로 학교를 설득하는 일이 조금 고됐지만, 결국 처음 의도를 살릴 수 있게 됐다. 덕분에 영어 작문과 회화 실력도 부쩍 늘었고.

- 1953년 설립 이래 광유계 오일인 WD-40만 주력으로 생산하는 WD-40 컴퍼니와 달리, 회사에서 취급하는 제품은 글, 소프트웨어, 음식, 열쇠고리, 포스터, 냉장고 자석에 이르기까지 퍽 다양한 편입니다. 제품과 그 종류는 어떻게 결정되나요?

-

운영자의 관심사를 비롯해 여건과 파트너 등에 기인하지만, 때로는 제품 기획 단계에서 인터넷 검색 결과에 따라, 즉 제작 과정을 손쉽게 가늠할 수 있는지에 따라 종류 자체가 제한을 받기도 합니다. 해답은 인터넷 밖에 있을 수 있지만, 회사에서는 이 과정에 인터넷 검색에 필요한 정도 이상의 노동력과 시간을 투자할 계획이 없습니다. 회사 특성상 아무래도 자유롭게 이동하는 데 제한이 있으니까요.

- “한국 사람이 글자를 좋아하거든요.” 한 만년필 애호가의 말입니다. 정말 그럴까요? 하긴 한글날이면 여기저기서 어렵지 않게 볼 수 있는 나눔 전용 글자체는 다른 나라에서 보기 드문 흐름이긴 합니다. 혹시 여러분의 나라는 어떤가요? ‘우리가 (또는 내가) 글자를 즐기는구나.’라고 생각하신 적이 있다면 가볍게 소개해주시겠어요?

-

그래픽 디자인 스튜디오 겸 출판사에서 편집자로도 일하는 만큼 글자에 예민하고, 저보다 훨씬 더 예민한 동료들과 평일 대부분을 보냅니다. 며칠 전에는 “잘못된 띄어쓰기와 적절하지 않은 글자 사이 값 가운데 무엇이 콘텐츠에 더 치명적인가?”라는 주제로 가벼운 토론이 벌어지기도 했어요. 거칠게 말해 띄어쓰기는 콘텐츠의 구조와 체계, 글자 사이 값은 콘텐츠의 시각적 아름다움에 관한 문제죠. 결론은 입장이나 업무에 따라 다를 수 있습니다. 스노비즘일 수도 있겠지만, 글자를 다룰수록 이렇듯 글자뿐 아니라 글자를 둘러싼 세세한 부분에서 즐길 거리가 눈에 띕니다. 국적보다는 순전히 개인의 취향 때문일 텐데, 이는 제가 미국인이나 일본인이었어도 마찬가지였을 거예요. 하지만 오로지 글자만 즐기는 것도 별로 건강해 보이지 않습니다. 그래서 나름대로 균형을 맞추기 위해 주말에는 운동을 하거나 TV를 많이 봅니다. 낮잠을 자기도 하고요. 그렇지 않으면 글자에 대한 흥미가 금방 줄어들 것 같아서요.

- 민구홍 매뉴팩처링의 운영자 민구홍 씨는 워크룸 편집자(디자이너, 프로그래머)에서 AG 랩 디렉터가 됐다. 덩달아 민구홍 매뉴팩처링에도 달라지는 점이 있을까?

-

없다. 그리고 없기를 바란다.

- 민구홍 매뉴팩처링에는 사업자 등록증이 따로 없다고 들었습니다. “사업자 등록증을 발급받는 순간 폐업할 수밖에 없는 운명이다.” 함께 추억을 쌓았을 때 인보이스를 발급받을 수는 있나요?

-

물론 있습니다. 얼마 전에도 908A에 발급한 바 있고요.

- 회사를 소개할 때, 제품을 기획하거나 제작할 때 가장 중요하게 여기는 원칙은?

-

상황에 따라 수정되거나 (그래서 어쩔 수 없이 세칙이나 부칙을 만들게 되거나) 실행된 뒤 곧바로 폐기되지 않는 유일한 원칙은 ‘국립국어원에서 정한 한글맞춤법과 외래어표기법을 준수하는 것’입니다.

- 민구홍 매뉴팩처링에서는 제품을 어떻게 규정하는가? 제품에 집중하는 이유도 궁금하다.

-

민구홍 매뉴팩처링에 제품은 일차적으로 회사를 소개하는 과정에서 생산되는 부산물에 가깝다. 때로는 그 자체에서 또는 회사 밖에서 시작되기도 한다. 제품, 좀 더 정확히 ‘제품’이라는 어휘를 사용하는 건 단지 민구홍 매뉴팩처링이 ‘회사’이기 때문이다. 민구홍 매뉴팩처링이 예술가나 그와 비슷한 무엇이라면, ‘제품’보다는 ‘작품’이나 ‘작업’이라는 말이 좀 더 자연스러울 테다. 내게 ‘제품’이라는 말은 일반적이고 중립적이라는 점에서 산뜻하고, 우리를 둘러싼 시장경제의 장단점(특히 단점)을 암시하는 점에서 을씨년스럽다.

어쩌면 반대로 ‘제품’이라는 말의 이런 복잡한 매력에 가까워지고자 ‘회사’를 만든 건지도 모른다. 하지만 이런 구분은 명분과 편의를 위한 것일 뿐 실제로는 해시태그들이 난삽하게 붙은 모습에 가깝다. 개중에는 제품보다는 회사 소개에 가까운 게 있는가 하면, 어떤 건 회사 소개이자 제품이다. 모든 걸 구글 스프레드시트로 행과 열에 맞춰 한 셀당 한 항목씩 정리할 수 있다면 얼마나 좋을까? 내가 함께 일하는 다른 유능한 편집자들로 빙의하지 않는 이상 불가능한 일에 가깝다.

- 더 궁금한 점이 있다.

-

나도 마찬가지다. 기회가 있다면 또 다른 자리를 마련해보면 좋겠다. ‹새로운 질서›에서 이야기하는 일부 내용을 간추렸을 뿐이지만, 오늘 이야기가 미술 및 디자인계의 생산자와 소비자에게 조금이나마 도움이 되면 좋겠다. 단, 내 말을 맹신하는 건 금물이다. 얼마 전 세상을 떠난 그래픽 디자이너 밥 길도 말하지 않았던가. 규칙을 파악한 뒤에는 잊어버려야 한다고.

- 민구홍 매뉴팩처링을 운영하며 디자인 전공을 하지 않았기 때문에 어려웠던 점이 있었다면 알려주세요.

-

없었던 것 같아요. 있었더라도 어려운 점은 금방 잊는 편입니다. 민구홍 매뉴팩처링이 어떤 회사인지 여전히 오리무중이니까요.

- ‘온라인에서 전시하기’ 또는 ‘온라인에서 생산하기’를 주제로 질문하기 전에 몇 가지 개념을 정리할 필요가 있을 것 같다. 순전히 우리의 대화를 엿보는 누군가, 특히 이제 막 온라인에 관심을 갖기 시작한 미술 및 디자인계 관계자를 위해서다.

-

좋은 지적이다. 단, ‘온라인’이란 말은 범위가 너무 넓으니 여기서는 월드 와이드 웹(World Wide Web, 이하 ‘웹’)으로 한정하는 게 좋겠다. 먼저 인터넷(Internet)은 수많은 컴퓨터가 물리적으로, 즉 대륙 간 해저 케이블로 연결된 네트워크다. 놀랄지 모르겠지만, 인터넷은 웹이 아니다. 웹보다 크고, 1950년대에 처음 고안됐으니 웹보다 훨씬 오래됐다. 1990년 무렵 일반에 공개된 웹은 인터넷을 기반으로 한 기술 가운데 하나로, 수많은 웹 페이지(web page)가 거미줄처럼 엮인 공간이다. 웹 페이지는 기본적으로 컴퓨터 언어인 HTML(HyperText Markup Language)로 작성된 문서로, 웹을 이루는 최소단위라 할 수 있다. 텍스트, 이미지, 영상 등의 정보는 웹 페이지에 담겨 표준 규약인 HTTP(The Hypertext Transfer Protocol)를 통해 컴퓨터 사이를 오간다. 웹사이트(website)는 같은 도메인(domain), 예컨대 minguhongmfg.com에 위치한 웹 페이지의 묶음으로, 웹 페이지 하나만으로 이뤄질 수도 있다. 일상에서 웹사이트와 혼용하곤 하는 홈페이지(homepage)는 웹사이트의 첫 페이지를 가리킨다.

한편, 웹사이트는 서버(server)상에서 구동된다. (정확히는 서버를 통해 전달된다.) 서버는 인터넷상에서 정보를 제공하는 컴퓨터고, 그와 쌍을 이루는 클라이언트(client)는 정보를 취하는 컴퓨터, 즉 일반적으로 우리가 사용하는 컴퓨터다. 이때 서버와 클라이언트의 관계는 상대적이다. 즉, 서버가 API(Application Programming Interface) 등을 통해 또 다른 서버에서 정보를 취한다면, 서버인 동시에 클라이언트가 된다. 서버는 수많은 방식으로 동작하는데, 전통적이고 일반적인 방식은 리눅스 기반의 LAMP(Linux, Apache, MySQL, PHP) 스택(stack)이고, 몇 년 사이 자바스크립트를 적극적으로 활용한 JAM(JavaScript, API, Markup) 스택이 각광받고 있다. 사파리(Safari), 구글 크롬(Google Chrome) 같은 웹 브라우저(web browser)는 웹 페이지를 열람하는 소프트웨어로, 모든 웹 기술이 일어나는 종착지다. 즉, 웹 브라우저가 없다면 아무 일도 일어나지 않는 셈이다. 그 밖의 개념은 그때그때 설명하기로 하고, 더 궁금한 점이 있다면 직접 웹을 검색해 보면 어떨까. 『새로운 질서』(미디어버스, 2019)를 참고하는 것도 괜찮은 방법이다.

최초의 서버를 구동한 컴퓨터인 넥스트 큐브(NeXTcube). 컴퓨터 본체에는 이런 메모가 붙어 있다. “이 기계는 서버입니다. 절대로 끄지 마세요!” / © Coolcaesa, Wikipedia 인터넷을 사용하는 일은 우리가 식당에서 주문을 하고, 밥을 먹는 일과 비슷하다. 고객(클라이언트)이 식당에서 음식(정보)을 주문하면 점원(서버)은 음식을 가져다준다. 음식이 식탁에 오르는 속도는 대개 주방 상황에 따라 달라지기 마련이다. 식재료가 떨어지거나 주방에 문제가 생기면 점원은 다른 음식을 주문하거나 다음에 다시 찾아와달라고 말한다. 점원이 주문을 깜빡해 멍하니 기다려야 하는 경우도 더러 있다. 현실보다 드넓은 이 식당에서 웹은 메뉴판이고, 웹사이트를 만드는 일은 메뉴판에 음식을 하나 추가하는 일이다. 음식은 식재료나 요리사의 취향에 따라 달라질 수 있다. 이따금 마주하는 다음과 같은 화면은 식재료가 떨어졌거나 주방에 문제가 일어났음을 뜻한다.

‘404 Not Found’라는 메시지는 클라이언트가 서버와 통신할 수는 있으나 서버가 요청한 정보를 찾을 수 없음을 가리키는 HTTP 표준 응답 코드다. 즉, 인터넷이라는 식당에서 주방에 문제가 생겨 음식이 품절된 상황을 가리킨다. - 실내 클라이밍 애호가입니다. 저 같은 사람이 이용할 만한 제품이 있을까요?

-

물론 있습니다. BEM에서 판매 중인 「『레인보 셔벗』 포스터 속 인물 티셔츠」 어떨까요? 패션 브랜드 예스아이씨 디렉터 가운데 한 분이 클라이밍장에서 즐겨 입는다고 합니다. 같은 차림으로 함께 운동하면 몸뿐 아니라 마음 또한 두 배로 건강해지지 않을까요?

같은 티셔츠처럼 보이지만, 전혀 다른 효과를 발휘하는 「민구홍 매뉴팩처링에 오신 것을 환영합니다」 배경 화면 티셔츠 또한 고려해보시기 바랍니다.

- 2005년 펜실베이니아 대학교(University of Pennsylvania)에서 열린 한 콘퍼런스 자리에서 미국의 시인이자 아방가르드 작품을 아카이빙해 소개하는 「우부웹」(UbuWeb)의 운영자 케네스 골드스미스(Kenneth Goldsmith)는 말했다. “무엇이 인터넷상에 없다면, 그것은 존재하지 않는 것과 마찬가지입니다.(If it doesn’t exist on the Internet, it doesn’t exist.)” 포스트 코로나 시대에는 인터넷이 현실과 조금 더 가까워지거나 다른 차원에서 현실을 대체할 예정이다. 이 점이 회사에 어떤 영향을 미쳤나?

-

민구홍 매뉴팩처링에서는 넓게는 인터넷을, 좁게는 웹을 사랑한다. 웹은 상대적으로 적은 노동력으로 제품을 제작할 수 있는 환경이자 접근하기 쉬우면서 유용뿐 아니라 무엇보다 많은 사람이 잠들기 전에 마주할 대상이 될 가능성이 크기 때문이다. 특히 코로나 이후에는 기술 지원에 관한 문의를 많이 받는 편인데, 대가가 합리적이고 여유만 있다면 기꺼이 응하는 편이다.

최근에는 뉴욕의 그래픽 디자인 스튜디오인 워크숍스(Wkshps)와 제11회 서울미디어시티비엔날레 티저 웹사이트를 만들었다. 행사명은 『하루하루 탈출한다』(One Escape at a Time)였는데, 2020년 9월에 열릴 예정이었다가 메인 웹사이트 작업 도중 내년 가을로 미뤄지고 말았다. 이제껏 현실과 깔끔하게 유리된 듯 보였던 미디어 아트도 현실과 완전히 분리될 수는 없는 듯하다. 예정된 여러 행사가 취소되거나 지연되는 소식을 마주하면, 이제껏 자연스럽고 당연하게 여겨온, 사람이 모이는 일의 경제적인 위력을 실감한다.

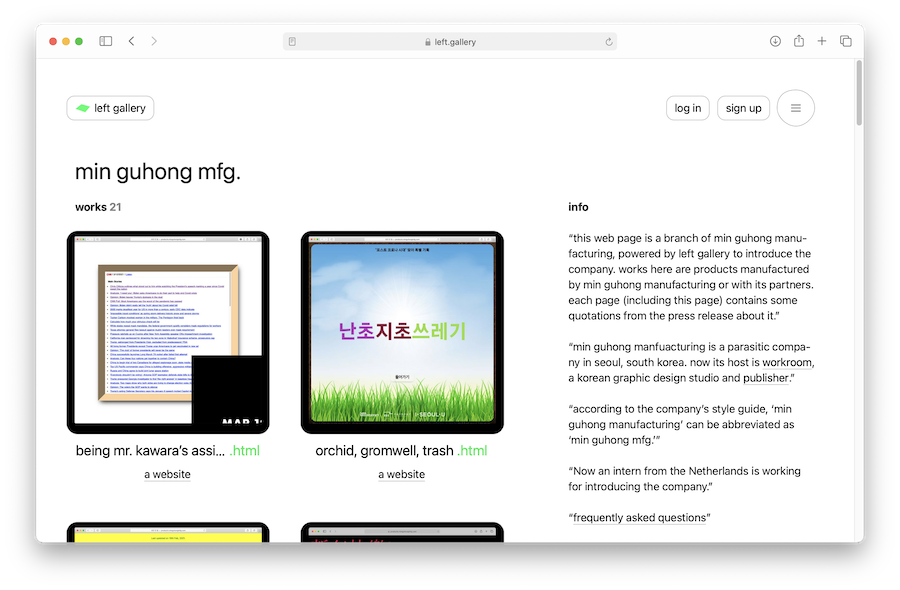

아예 온라인에 기반을 둔 레프트 갤러리(Left Gallery)나 DDDD처럼 조금 더 작지만 시류에 영리하게 영합하는 전시 모델도 있다. 특히 네덜란드의 미술가 하름 판 덴 도르펠(Harm van den Dorpel)이 2015년에 설립한 레프트 갤러리는 작품을 열람할 수 있을 뿐 아니라 작품의 소스 코드를 비트코인이나 이더리움 등으로 구입할 수 있다. 민구홍 매뉴팩처링이 임시로 소속돼 있기도 하다.

아트선재센터에서 열리는 미술가 돈선필의 개인전 『초상권』(Portrait Fist)을 위해 만든 영상 「자기소개」(自己紹介)에서는 25여 분 동안 ‘얼굴’이 자신을 소개한다. 돈선필은 자타가 공인하는 피규어(フィギュア) 오타쿠다. 그가 쓴 대본대로 목소리를 녹음하고, 그가 웹에서 긁어모은 얼굴에 관한 ‘짤방’들에 심취하다 보니 결과물은 자연스럽게 TV 도쿄(テレビ東京)에서 방영하는 교양 프로그램 같은 형식을 띠게 됐다. 이에 관해 조금 더 알고 싶다면 『한국예술종합학교신문』에 실린 김얼터의 「나를 나로 만드는 것」을 읽어보기를 권한다.

- 불과 몇 년 전에 운영되던 웹사이트에서도 끊어진 하이퍼링크를 발견하곤 합니다. 웹사이트는 영구적으로 보존하기 어려운 매체입니다. 이런 한계를 어떻게 극복할 수 있을까요?

-

웹사이트는 강력하지만 동시에 허약한 매체입니다. 만질 수도 없고, 일반적으로 웹 브라우저 없이는 열람할 수조차 없죠. 그리고 세입자가 방을 빌리듯이, 웹사이트도 돈을 내서 도메인의 일정 용량을 사용합니다. 이렇게 되면 한곳에 모든 데이터가 모이죠. 자칫하면 데이터를 관리하는 회사가 정보를 통제하는 위험성이 생기기도 합니다. 이런 문제를 해결하고자 다양한 시도가 이뤄지고 있어요. 예컨대 비커 브라우저(Beaker Browser)를 사용하면 사용자의 컴퓨터는 클라이언트이자 서버가 됩니다. 즉, 사용자는 중앙 서버를 거치지 않고 서로 정보를 주고받을 수 있죠. 데이터를 조각내서 공유하는 토렌트(Torrent)와 유사해요. 웹사이트와 P2P(Peer-to-peer)가 결합한 형태로 인터넷의 탈중앙화를 꾀하는 시도죠. 이렇게 의문을 제기하는 게 중요하다고 생각해요.

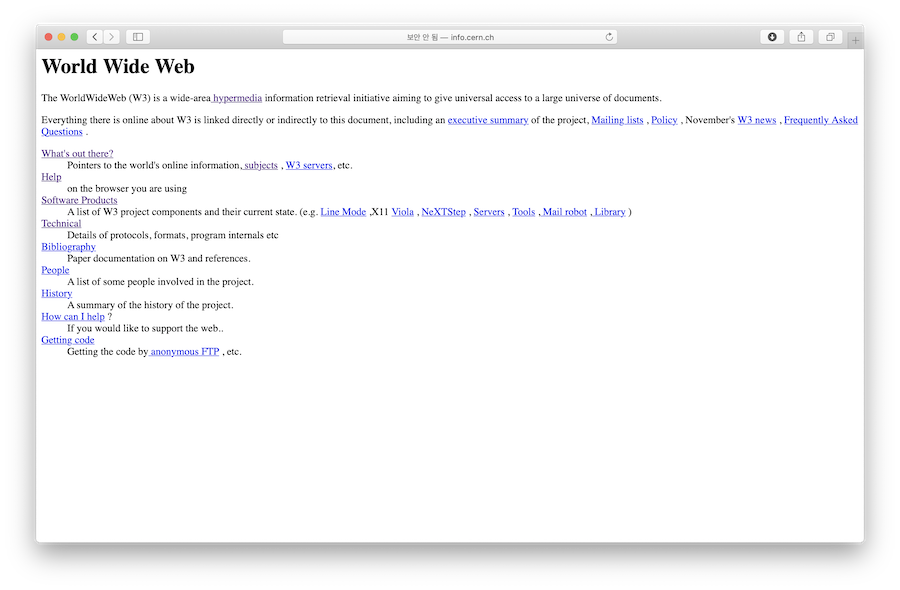

웹사이트는 ‘영원한 베타(perpetual beta)’ 버전입니다. 서버를 운영하는 데 돈을 지불하지 않으면 폐쇄되죠. 링크가 깨지는 경우도 많고요. 하지만 웹의 존속은 제작자의 마음에 달려있다고 생각해요. 예컨대 전시나 행사를 위한 웹사이트일 경우, 일정 기간 필요한 정보를 모두 전달하면 더 이상 유지할 필요가 없습니다. 하지만 도록이나 아카이브로 사용하는 웹이라면 오래 존재할 수 있죠. 예컨대 최초의 웹사이트는 30년 넘게 지금까지도 운영 중이에요. 똑같은 내용과 똑같은 형식으로 말이죠. 그래서 웹의 생명이 짧다고 일반화할 수는 없습니다. 필요에 따라서 어떤 웹사이트는 오랫동안 지속하기도 하니까요.

- “민구홍 매뉴팩처링을 소개하는 데 일조하는” 책 『레인보 셔벗』(아카이브 봄·작업실유령, 2019)을 흥미롭게 읽었습니다. ‘제품 소개’의 반대 개념인 ‘제품 후기’로 책을 구성한 이유가 궁금합니다.

-

이 책은 지금은 문을 닫은 전설적인 갤러리 ‘아카이브 봄’에서 열린 『레인보 셔벗』을 정리한 도록 겸 단행본이에요. 기획을 포함한 책임 편집은 최근에 일민미술관으로 자리를 옮긴 윤율리 씨가 담당했죠. 민구홍 매뉴팩처링의 주 고객 가운데 한 분으로, 어쩌다 보니 여름이 다가오면 함께 평양냉면을 먹는 사이가 됐어요. 도록에는 보통 작품에 관한 비평문이 실리기 마련인데, 여기서는 ‘작품’이 아닌 ‘제품’이니 ‘비평문’보다는 ‘후기’가 어울리기 때문 아니었을까요? 저도 궁금하니 이참에 율리 씨를 한번 인터뷰해보시는 건 어떨까요?

이 책에서 제가 담당한 건 뒤표지였어요. 뒤표지에는 보통 책 내용을 정리한 소개문을 싣죠. 소개문은 책을 디자인하고 드물게 인쇄 과정을 감리까지 해주신 슬기와 민 선생님들께 의뢰했는데, 덕분에 근사한 소개문이 탄생했어요. “『레인보 셔벗』은 민구홍 매뉴팩처링에서 회사를 소개하는 데 일조하는 책이다. 이런 식의 소개문 몇 줄이 들어가면 좋겠습니다. (…) 다만, 분량은 160자 정도로 제한해 주세요.” 덩달아 회사에서는 자연스럽게 선생님들의 명성에 기댈 수 있었고요. 참, 표지를 장식한 인물은 그래픽 디자이너 강문식 씨가 발견했죠.

- 또 다른 언어 덕에 불가능이 가능해지는군요. 뜬금없이 웹사이트의 변천사를 탐구해보고 싶네요.

-

자연스러운 현상입니다. 픽셀로 이뤄진 지층을 한 겹 한 겹 벗겨내며 웹사이트의 역사를 파헤치다 보면, 그 속에 숨겨진 문화적 유물을 발견하는 디지털 시대의 고고학자가 된 듯한 기분이 듭니다.

1991년, 웹의 창시자 팀 버너스리(Tim Berners-Lee)는 월드 와이드 웹을 소개하는 최초의 웹사이트를 만들었습니다. 제가 가장 좋아하는, 나아가 가장 사랑하는 웹사이트이기도 한데, 오늘날 기준으로는 소박하고 단순해 보일 수 있지만, 디지털 혁명의 시작을 알리는 신호탄이었죠. 요하네스 구텐베르크(Johannes Gutenberg)가 발명한 활자 인쇄술처럼 이 웹사이트는 정보의 민주화를 예고했습니다. 한편, 이 웹사이트는 공개된 지 30여 년이 지난 지금까지 처음 모습, 처음 느낌 그대로 작동합니다. 이 웹사이트 앞에서 과연 누가 웹사이트를 종이책보다 보존력이 떨어지는 매체라 단언할 수 있을까요?

- 서울시립대학교 학생입니다. 가장 처음 취업한 곳부터 지금까지의 과정은?

-

디자인에 발을 들이게 된 건 안상수 선생님 덕입니다. 대학교 3학년 때 우연히 선생님을 알게 됐어요. 그리고 전역한 뒤 대학교 4학년 1학기 때부터 안상수 선생님 연구실인 ‘날개집’에서 연구원으로 일하기 시작했고요. 졸업 작품만 제대로 마무리하는 조건으로 학교에 취업계를 제출하고 매일 날개집으로 출근했죠.

날개집은 디자인 스튜디오이자 제게 또 다른 학교였어요. 사실 제가 하는 일은 별로 없었는데, 회의에 참여해 말을 얹거나 연구원들이 디자인을 어떻게 시작하고 끝내는지 구경하는 정도였죠. 그때 만난 김병조, 김동신, 박찬신 씨는 제 인디자인 선생님이기도 하죠.

그러다 안그라픽스와 연계된 프로젝트에 참여하다 4학년 2학기 때 자연스럽게 안그라픽스로 자리를 옮겼죠. 그때는 안그라픽스 전체 임직원이 100명이 넘는 규모였죠. 거기서 6년 정도 일했고요. 그러다가 시적 연산 학교에 갔다가 워크룸으로 자리를 옮겨 7년 정도 일하고, 다시 안그라픽스로 자리를 옮겨 2022년 2월 22일부터 지금까지 안그라픽스 랩 디렉터로 일하고 있고요.

따지고 보면 대학생 때부터 지금까지 제대로 쉬어본 적이 없죠. 제가 전역할 무렵 저희 부대에 국가정보원 취업을 준비하던 친구들이 꽤 많았는데, 안상수 선생님을 만나지 않았더라면 저도 국정원 요원으로서 국가에 헌신하고 있을지도 모르겠습니다.

- 이제는 안그라픽스 랩이 기생지가 되었군요! 웹을 생각하면서 웹 브라우저의 중요성을 종종 잊곤 하는데, 웹 ‘출판’도 이미 주어진 틀이 있다는 것을 새삼 깨닫게 되었습니다. ‘출판’을 위한 작업을 할 때, 온라인과 오프라인 각각에서 어떠한 자유와 한계를 느끼며 작업하는지 궁금합니다.

-

10여 년 동안 종이책과 웹사이트를 편집해온 바로 오프라인 출판은 핑퐁 게임과 비슷합니다. 생산자의 역할은 크게 편집과 디자인으로 나뉘고, 서로 콘텐츠를 탁구공 삼아 주고받으며 결과물을 완성하죠. 반대로 온라인 출판, 즉 웹사이트는 저 한 사람이 거의 모든 것을 총괄합니다. 혼자 벌이는 핑퐁 게임이랄까요? 이 과정은 제게 글쓰기와 같습니다. 텍스트 에디터상에서 코딩, 즉 글을 쓰면서 시작해 트러블슈팅(troubleshooting), 즉 퇴고로 끝나니까요. 이 과정에서 자연스럽게 결과물의 구조적 질서, 시각적 질서, 기능적 질서까지 고려하게 되고요. 이 글쓰기의 끝에는 반드시 웹사이트만 있는 건 아닙니다. 공장에서 제품이 컨베이어벨트를 지나며 차곡차곡 조립되는 것처럼 과정이 분명하면 좋겠지만, 실제로는 아주 엉망진창입니다. 글쓰기 또는 웹처럼요.

- 회사, 즉 민구홍 매뉴팩처링의 근무 환경은 어떤가? 특히 근무 시간이 궁금하다.

-

나는 평일 오전 10시부터 오후 7시까지 여덟 시간 동안 워크룸에서 편집자로 일한다. 소정 근로 시간에는 피고용인으로서 즐겁고 열심히 임하고, 민구홍 매뉴팩처링 일은 짬짬이 또는 그 뒤에 두 시간 정도 하는 편이다. 민구홍 매뉴팩처링의 제품이 단순하고 느슨해 보이는, 또는 실제로 그런 이유다. 이따금 그 경계가 흐려지는 건 어쩔 수 없지만.

회사에서 생각하는 시간에 관해 조금 더 알고 싶다면 더 북 소사이어티 웹사이트에 실린 글을 읽어보기를 권한다.

- 서울시립대학교 학생입니다. 시적 연산 학교에서의 경험담이 궁금합니다.

-

안그라픽스가 지루해질 무렵 우연히 발견했어요. 저는 이름을 중요하게 생각하는 편인데, ‘시’(poetic)와 ‘연산’(computation)을 조합한 학교 이름이 근사했습니다. 제 관심사를 잘 정리한 말이라고 생각했어요. 그런 만큼 제 이력서의 학력에 이 학교가 들어가면 어울리겠다고 생각했죠.

잘 다니던 회사를 갑자기 그만두고 미국에 다녀오겠다는 말에 어머니는 아연실색하셨죠. 결혼도 한 상태였거든요. 나중에 알고 보니 경쟁률이 꽤 높았는데, 사실 어떻게 합격했는지 모르겠어요. 일종의 대안 학교였고, 3개월 과정이었지만, 아침 9시부터 오후 6시까지 계속 수업이 있었고, 수업이 끝나면 밤 늦게까지 이런 외부 특강 같은 행사가 거의 매일 열렸어요. 다른 지역이나 다른 나라에 살던 친구들이 많았던 터라 주말에도 딱히 할 일이 없어서 대부분 학교에 있었고요.

오랜만에 학생이 되니 무엇보다 기분이 좋았습니다. 가장 큰 수확은 사람이었어요. 친구를 많이 사귀었습니다. 최태윤, 강이룬, 소원영 등 당시 뉴욕의 미술 및 디자인계에서 활동하던 한국인뿐 아니라 예전부터 이메일로만 연락하던 로럴 슐스트(Laurel Schwulst)라는 친구를 만났고, 그 덕에 데이비드 라인퍼트(David Reinfurt), 존 프로벤처, 민디 서 같은 또 다른 친구들을 사귈 수 있었고요. 최근에 출간된 책을 번역하거나 프린스턴 대학교에서 강연할 수 있었던 건 이 친구들 덕입니다. 그리고 무엇보다 뉴욕에 친구가 많다는 건 뉴욕에 놀러갔을 때 저렴한 비용으로 잘 수 있는 공간이 많다는 뜻이기도 하고요.

- 유럽 입자 물리 연구소(Conseil Européenne pour la Recherche Nucléaire, CERN)에서 일하던 영국의 컴퓨터 과학자 팀 버너스리(Tim Berners-Lee) 경이 일반에 웹을 공개한 지 어느덧 30여 년이 지났다. 생각보다 역사가 그리 길지 않은데, 그동안 웹은 어떻게 발전했을까?

-

웹은 콘텐츠의 생산 및 소비 방식의 관점에서 버전으로 구분된다. 웹 1.0은 1994년부터 2004년까지 웹 초창기를 가리킨다. 웹 1.0에서 콘텐츠는 단방향, 즉 생산자에서 소비자로만 흐르며, 소비자는 콘텐츠를 열람만 할 뿐 제어할 수 없다. 그 이후 웹 2.0이 등장했고, 사용자들은 개인 웹사이트를 만들기보다 블로그나 소셜 미디어 서비스로 자리를 옮겼다. 콘텐츠를 생산하고 소비하는 건 훨씬 편리해지고, 생산자와 소비자의 경계는 흐릿해졌지만, 동시에 (특히 한국에서는) 개인 웹사이트를 만드는 문화가 너무나도 빨리 식어버렸다. 아직 규정하기 어려운 지금은 웹 3.0 시대로, 전문가들은 인공지능을 주요 특징으로 꼽기도 했다. 새로운 버전이 등장하면 주도적인 흐름이 이동하긴 하지만, 이전 버전이 완전히 폐기되는 건 아니다. 오늘날 웹은 각 버전이 뒤섞인 엉망진창 상태고, 한 웹사이트에서도 각 버전이 어우러진 경우도 있다. 웹 2.0의 대표적인 기술 가운데 웹사이트(블로그)끼리 서로를 참조할 수 있는 트랙백(trackback) 기능이 재미있는데, 안타깝게도 이제는 거의 사용되지 않는다.

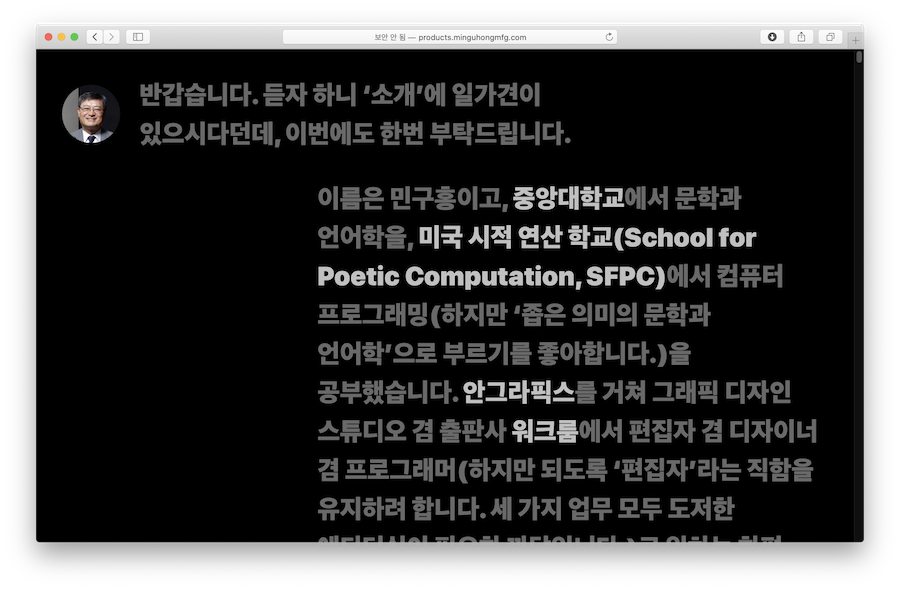

- 민구홍 매뉴팩처링이 아닌 민구홍이 누구인지 소개해줄 수 있는가?

-

마침 최근(2021년 4월)에 약력을 업데이트할 기회가 있었다. 가만히 생각해보면 동력은 순전히 한 구절씩 약력을 편집하고 업데이트해가는 즐거움이었던 것 같다.

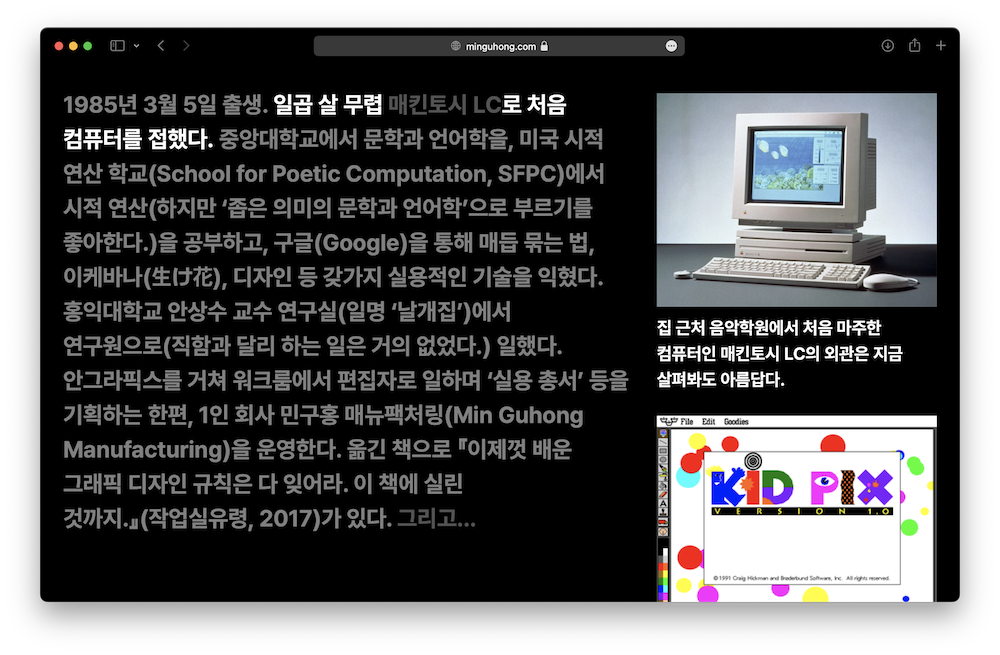

중앙대학교에서 문학과 언어학을, 미국 시적 연산 학교(School for Poetic Computation, SFPC)에서 컴퓨터 프로그래밍(하지만 ‘좁은 의미의 문학과 언어학’으로 부르기를 좋아한다.)을 공부했다. 안그라픽스를 거쳐 워크룸에서 편집자 겸 디자이너 겸 프로그래머(하지만 ‘편집자’라는 명칭을 고수하려 한다.)로 일하며 ‘실용 총서’ 등을 기획하는 한편, 1인 회사 민구홍 매뉴팩처링(Min Guhong Manufacturing)을 운영하며 기관, 기업, 단체, 개인 등과 여러 방식으로 회사, 즉 민구홍 매뉴팩처링 자체를 소개하는 데 주력한다. 회사와 회사의 제품은 국립아시아문화전당, 난지미술창작스튜디오, 대림미술관, 더 북 소사이어티, 레프트 갤러리(Left Gallery), 문화역서울 284, 서울시립미술관, 시적 연산 학교, 시청각, 아카이브 봄, 아트선재센터, 원룸, 인사미술공간, 취미가, 탈영역 우정국, 프루트풀 스쿨(Fruitful School), COS 프로젝트 스페이스, DDDD, 『릿터』, 『빅이슈』 등에서 소개된 바 있다. ‘현대인을 위한 교양 강좌’를 표방하는 「새로운 질서」에서 실용적이고 개념적인 글쓰기로서 코딩을 가르치며, 계원예술대학교, 국립아시아문화전당, 국민대학교, 더 북 소사이어티, 도쿄예술대학, 스튜디오 파이, 워크룸, 이화여자대학교, 취미가, 프루트풀 스쿨, 홍익대학교, 한국예술종합학교, whatreallymatters 등에서 특강과 워크숍을 진행했고, (설립 과정에 참여하기도 한) 파주타이포그라피배곳에서 강의했다. 지은 책으로 『새로운 질서』(미디어버스, 2019)가, 옮긴 책으로 『이제껏 배운 그래픽 디자인 규칙은 다 잊어라. 이 책에 실린 것까지.』(작업실유령, 2017)가 있다. 2021년부터 오로라(Aurora)의 일원으로 활동한다.

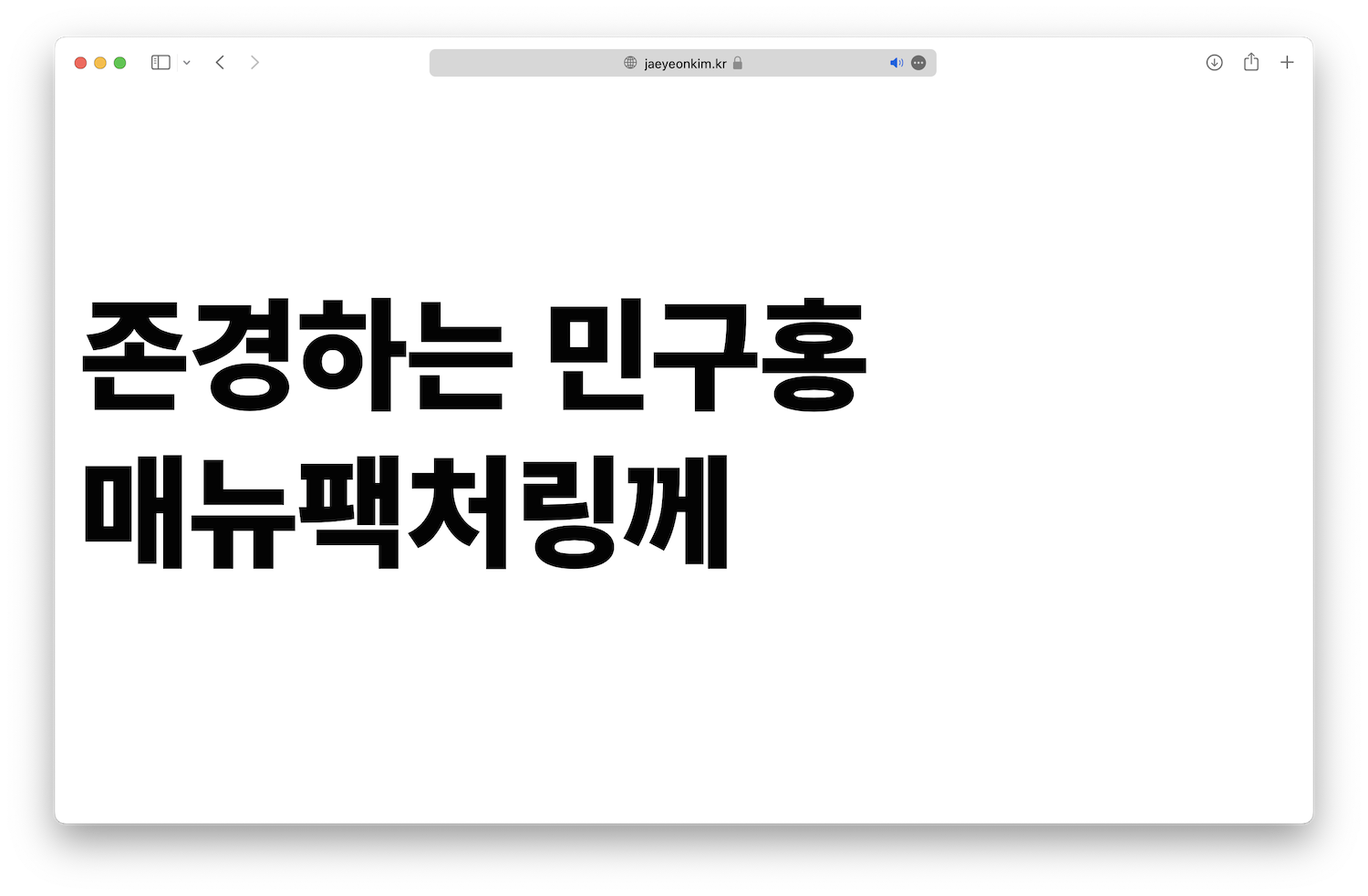

또는 민구홍의 웹사이트를 참고하는 것도 좋겠다.

- 민구홍이 가진 가장 장식적인 옷은 어떤 것인지 궁금하다.

-

타이포그래피의 수많은 강조법 가운데 특히 ‘가운데 맞추기’를 좋아한다. 고전적이긴 하지만, 그저 양쪽 여백을 동일하게 설정하는 것만으로 손쉽게 콘텐츠를 강조하고 장식할 수 있기 때문이다. 이따금 극적인 효과를 주기도 하고. 그 뒤에는 콘텐츠 자체에만 집중하면 된다. 좋아하는 만큼 즐겨 사용하기도 한다. 이 방법 앞에서 글자 크기를 키우거나 글자체를 바꾸는 데는 상대적으로 더 많은 고민이 필요하다. 게다가 글자를 얼마나 키울지, 어떤 글자체로 바꿀지, 합당한 또는 합당해 보이는 이유를 찾다 보면 억지스러워질 때도 있다. 이런 취향은 당연히 내 의생활에도 반영된다. 로고나 메시지 하나 없는 검은색 티셔츠일지라도 몸에 걸치는 순간 내게는 지나치게 멋을 부리는 셈이다.

- 사는 곳은 어디인가?

-

대한민국 서울이다. 북녘에 계시는 김 선생님의 잠재적 주요 타깃이기도 하다.

- 워크룸은 민구홍 님에게 첫 번째 직장이었나요? 그곳에 다니기 전부터 워크룸의 존재를 인지하고 있었나요? 출판사이자 디자인 스튜디오인 그곳에서 일을 시작한 것이 지금 ‘민구홍 매뉴팩처링’을 운영하는 데에도 큰 영향을 미쳤나요? 워크룸에서 가장 크게 배운 것이 있다면 무엇이었나요?

-

시적 연산 학교에 합격한 무렵 워크룸의 박활성 선배에게 연락을 받았어요. “같이 일합시다.” 박활성 선배를 비롯해 김형진, 이경수 선배는 안그라픽스에서 ’16시’를 기획하면서 처음 만났어요. 그 뒤로 좋아하고, 또 존경하는 선배였고, 당연히 그들과 일하는 모습을 상상하기도 했죠. 그렇게 학교를 마치고 귀국한 뒤 자연스럽게 워크룸에 입사하게 됐습니다. 사실 워크룸의 제안이 없었다면 저는 지금도 미국에 있었을 거예요. 동기들처럼 작가로 활동하거나 학교에 출강하면서요. 워크룸에서 제 역할은 편집자였지만, 가장 먼저 한 일은 밥 길(Bob Gill)의 『이제껏 배운 그래픽 디자인 규칙은 다 잊어라. 이 책에 실린 것까지.』(Forget all the rules about graphic design. Including the ones in this book.)를 한국어로 번역하고, 워크룸 웹사이트와 워크룸 프레스 웹사이트를 개편한 일이었어요. 워크룸이 구성원의 역할을 엄격하게 규정하지 않은 덕에 가능한 일이었죠. 그 뒤 ‘실용 총서’ 등 여러 책을 기획하고, 미술 및 디자인계 안팎의 크고 작은 웹사이트를 만들며 사람을 대하고 일하는 방법을 배웠죠. 이 과정에서 민구홍 매뉴팩처링을 널리 소개할 수 있게 됐고요. 워크룸 덕에 30대 초중반을 정말이지 행복하게 보냈습니다.

- 스물다섯 살의 구홍에게 사치였던 물건이나 시간이 있었나요?

-

이제껏 제가 거쳐온 시간은 대개 당시의 제가 감당하기 어렵다는 점에서 모두 사치였던 것 같아요. 사치라는 건 감당하기 어려운 선물 같은 거니까요. 지금 어떤 건 감당하는 데 성공해 온전히 제 것이 됐고, 어떤 건 실패해 여전히 사치인 상태고요. 그렇다고 사치라는 게 과연 피해야 하는 걸까요? 지금 생각해보면 그 사치를 마음껏 누릴 줄 알았던 게 다행인지 몰라요.

- 웹사이트를 만들 때 반드시 지키는 민구홍 매뉴팩처링만의 원칙 같은 게 있는가?

-

좋은 질문이다. 국립국어원에서 정한 한글 맞춤법과 외래어 표기법을 되도록 준수하려 한다. 온라인과 오프라인에서 여러 프로젝트를 경험해 본 바로는 기본에 집중하다 보면 결과물은 자연스럽게 도출되기도 한다. 그리고 웹 브라우저의 기본 글자 크기가 16픽셀인 점에 의문을 품지 않는다. 나머지는 작업마다 달라지는 세칙일 뿐이다.

- 가장 이해할 수 없었던 2021년의 트렌드 또는 문화 현상은?

-

지금까지 경험해본 바로는 이해할 수 없는 대상과 사랑에 빠지는 건 이따금 감행해볼 만한 일이다. 모든 게 엉망진창이 되리라는 것을 예감하더라도 몸과 마음을 그저 흐름에 맡겨보는 것이다. 2021년의 트렌드 가운데 특히 메타버스(Metaverse)와 NFT(Non-Fungible Token)는 여전히 이해하기 어렵고, 사실 이해하고픈 마음도 별로 일지 않지만, 분위기상 한동안 이야깃거리가 되리라는 것만큼은 분명하다. 민구홍 매뉴팩처링에서도 여기에 한 발 담글 수 있는 여지가 없을지 기회를 엿보고 있다.

- 조만간 「새로운 질서」에서 만날 날을 고대합니다. 한편, 인공지능을 비롯해 가상현실, 증강현실 같은 기술이 웹사이트의 가능성을 더욱 확장하는 마당에 웹사이트는 앞으로 어떻게 달라질까요?

-

인공지능은 콘텐츠를 생성하고 사용자 경험을 개선하는 데 혁신적으로 활용됩니다. 예컨대 『워싱턴 포스트』(The Washington Post)의 인공지능 기반 자동 기사 작성 시스템인 ‘헬리오그래프’(Heliograf)는 스포츠 경기 결과나 선거 속보 같은 데이터 중심 뉴스를 빠르게 생성하고, 이미 많은 웹사이트가 몰입형 경험을 제공합니다. 한편, ‘웹 3.0’이라 불리는 패러다임도 주목할 만하죠. 블록체인(Blockchain) 기술에 기댄 분산형 웹은 중앙화된 플랫폼에 기대지 않는 새로운 형태의 웹사이트를 촉발합니다. 그리고 많은 사람이 이를 통해 기술이 생산자와 소비자 사이의 직접적인 상호작용을 촉진하고, 디지털 자산의 소유권 문제를 해결할 수 있다고 믿습니다. 일찍이 보르헤스가 꿈꾼 알렙처럼 작은 점 속에 무한한 우주가 담기는 경험이 가능해지는 거죠.

하지만 이런 기술적 진보에도 ‘인간의 욕망과 창의성을 담아내는 그릇’이라는 웹사이트의 본질적 가치는 변하지 않습니다. 아무리 인공지능이 발전하더라도 우리, 즉 인간의 자리는 고스란하리라 믿는 까닭입니다. 민구홍 매뉴팩처링이 설립된 2015년, 1세대 넷 아티스트 J.R. 카펜터(J.R. Carpenter)가 주창한 핸드메이드 웹(Handmade Web)은 기술과 예술의 경계를 허물며 웹사이트가 얼마나 더 즐겁고 창의적일 수 있는지 증명합니다. 나아가 ‘핸드메이드 웹’의 정신은 웹사이트의 다른 모습과 기능을 꿈꾸는 사람들에게 수없이 강조해도 지나침이 없습니다. “우리에게 익숙한 ‘핸드메이드’(handmade)라는 말은 일반적으로 기계가 아닌 손이나 간단한 도구로 만든 물건을 가리킨다. 그 물건은 점토 재떨이처럼 평범하거나 질박할 수도, 고급 수제화 한 켤레처럼 완벽에 가까울 만큼 정교할 수도 있다.”

특히 이 문장이요. “오늘날 웹은 다국적 기업, 독점 애플리케이션, 읽기 전용 기기, 검색 엔진 알고리즘, 콘텐츠 관리 시스템(Content Management System, CMS), 위지위그(WYSIWYG, What You See Is What You Get) 에디터, 디지털 퍼블리셔 등과 함께 상업화를 향한다. 이때 컴퓨터 언어를 다루는 일, 즉 코딩이 자기 주도적인 글쓰기인 점을 인식하고, 이를 통해 온라인 작품 또는 출판물로서 자신만의 웹사이트를 만들고 관리하고 유지하는 일이 느닷없이 급진적인 행위가 되고 있다. (…) 오늘날 웹은 독점적이고, 약탈적이고, 음란한 공간이 되고 있다. 그럴수록 나는 웹을 더욱 시적이고, 비타협적으로 사용하는 데 전념하려 한다.”

- 「반응형 인프라플랫」에 관해 설명해달라.

-

미술가 겸 그래픽 디자이너 듀오 (또는 그 반대) 슬기와 민의 9월 5일을 기념하는 선물이다. (하지만 그날이 무슨 날인지는 아직 밝혀지지 않았다.) 그들이 창안한 개념인 ‘인프라플랫’(infra-flat)을 조금 더 쉽고 다양하게 구현하는 도구이기도 하다. 크기는 반응형, 즉 접속하는 기기나 웹 브라우저의 화면에 따라 달라진다. 주요 재료는 sulki-min.com이다. 인프라플랫에 관해 조금 더 알고 싶다면 불문학자 이지원의 글을 읽어보기를 권한다.

- 민구홍에게 웹이란 무엇인가?

-

한국 나이로 일곱 살 무렵이던 1991년에 처음 컴퓨터를 접했다. 마지막 PC 통신 세대이자 첫 인터넷 세대인데, 웹 1.0 시절부터 소비자와 생산자로서 경험해온 웹은 규정할 수 없을 만큼 아름답게 엉망진창이다. 이따금 웹상에는 모든 것이 있다는 환상에 젖곤 한다. 하지만 맛있는 저녁을 먹고 집 앞 경의선숲길을 산책하다 보면 그런 환상은 무참히 무화된다.

- 이번에는 민구홍 씨에 관해 물어보죠. 대학교에서 컴퓨터 공학이 아닌 문학과 언어학을 공부한 이유가 있을까요? 이는 웹사이트를 만드는 데 어떤 영향을 끼쳤나요?

-

고등학생 때는 미술 대학에 진학하려고 도전해본 적도 있는데, 사실 도전 과정부터 곤욕스러웠어요. 입시 미술에 소질도 별로 없었고, 심지어 미술과 무관하지 않던 부모님도 반대하셨죠. 그럼에도 예술에 대한 허영심 같은 건 남아 있었고, 그래서 선택한 게 문학, 정확히는 문예 창작이었어요. 별다른 도구 없이 처음부터 끝까지 글자만으로 뭔가 이룬다는 게 실용적이고 근사했거든요. 게다가 읽고 쓰는 건 당연히 잘할수록 좋은 일이니까요.

코딩은 실제로 글쓰기입니다. 결과물이 일반적인 글이 아니고, 의사소통의 대상이 인간이 아닌 컴퓨터일 뿐이죠. 단, 컴퓨터는 인간만큼 너그럽지 않습니다. 글, 즉 코드에 오타나 잘못된 띄어쓰기가 있다면 바로 작동을 멈추죠. 정돈되지 않은 글을 읽다 보면 짜증이 나는 것처럼 지저분한 코드는 컴퓨터에 썩 좋지 않은 영향을 줍니다. 컴퓨터 언어를 사용할 뿐, 코딩도 글쓰기와 똑같은 논리로 접근할 수 있어요. 학교에서 제대로 읽고 쓰는 훈련을 한 덕을 톡톡히 본 셈입니다. 언어학에서도 특히 화용론을 공부한 게 큰 도움이 된 것 같고요. 미술이나 디자인을 공부한 결과는 잘 상상이 안 되지만, 컴퓨터 공학을 공부했다면 지금보다 타이핑 속도가 조금은 더 빨랐겠죠.

- 민구홍 매뉴팩처링에서 ‘여러 방식으로 회사, 즉 민구홍 매뉴팩처링 자체를 소개하는 일’을 주 업무로 삼는 까닭이 궁금합니다.

-

오늘날 분야를 떠나 모든 생산 활동의 기저에는 크든 작든 생산 주체, 즉 자신을 소개하고픈 소중하고 아름다운 욕망이 자리합니다. 이 점에서는 이우환 선생이나 버질 아블로(Virgil Abloh)나 마포평생학습관에서 개인전을 연 미술가나 별다를 게 없습니다. DDDD 또한 마찬가지 아닐까요? 민구홍 매뉴팩처링에서는 순진하리만큼 그 욕망에 충실하려 합니다. 단지 회사로서 조금 더 의식하고 양식화해 드러낼 뿐이죠.

- 민구홍 매뉴팩처링의 제품을 보면 제법 체계적으로 보이는데, 이에 관해 조금 더 자세히 설명해주세요.

-

제품의 형식은 물론이고, 내용의 아름다움, 형식과 내용을 연결하는 맥락과 국면을 편집하는 것을 중요하게 생각합니다. 이는 글뿐 아니라 책, 웹사이트, 게임, 웹 브라우저 확장 프로그램, 리코타 치즈 같은 제품에서도 다르지 않습니다.

- 안그라픽스에 입사할 당시 디자인과 가까운 삶을 살 거라고 예상하셨나요? 전공과 다른 길을 걷는 것에 대한 마음이 궁금합니다.

-

안그라픽스에는 날개집에서 맡아 진행하던 프로젝트가 길어지면서 자연스럽게 입사했어요. 대학교 4학년, 스물여섯 살 때였죠. 우연이라면 우연이었고, 그게 첫 사회 생활이었죠. 그러다 보니 인터뷰에서 이제껏 제 전공과 지금 하는 일에 관한 질문, 또는 “저는 디자인을 전공하지 않았는데, 디자이너로 일할 수 있을까요?” 같은 질문을 많이 받았는데, 답변은 한결같아요. 저는 제가 다닌 학교와 제 전공이 자랑스럽지만, 그렇다고 추앙하지는 않습니다. 즉, 제 학교와 전공이 제 앞날을 고스란히 결정하리라고 생각하지 않았어요. 문학을 전공한 덕일까요. 그럼에도 시인이나 소설가로 살고 싶은 마음은 별로 없었어요. 단지 글을 잘 쓰고, 또 잘 다루고 싶었죠. 그러다 보니 자연스럽게 글의 형식에 관한 기술인 타이포그래피에까지 관심을 두게 됐고요. 그러다 안상수 선생님과 인연이 닿은 거랍니다. 타이포그래피 또한 그 관심의 끝이라기보다는 여러 징검다리 가운데 하나일 뿐입니다. 언젠가는 스타트업을 운영하거나 힙합 음악을 발표하거나 일본으로 이민을 갈지도 몰라요. 그게 제가 생각하는 제 글쓰기에 도움만 된다면요. 결국 문학이 제게 가르쳐준 건 언어를 다루는 법, 그리고 그 언어로 세계를 엮는 방식인 것 같아요. 그게 저술이든, 편집이든, 번역이든, 디자인이든, 프로그래밍이든 저는 늘 글을 쓰고 있다고 느낍니다.

- 질서와 정리 정돈이라는 행동양식이 몸에 익은 것처럼 보인다. 민구홍에게 무질서란 사고(accident)인가? 본인이 접해온 무질서한 상황의 예시나, 이와 같은 상황을 접할 때 어떤 순서로 대책을 세우는지 또는 때로는 세우지 않는지 알려달라.

-

내가 관심 있는 건 질서 자체가 아닌, 어떤 대상에 질서를 부여하는 과정과 방식이다. 물론 어떤 상황에서는 우스꽝스러워 보일 정도로 지나치게 질서에 집착하지만, 모든 것을 완벽하고 깔끔하게 편집할 수는 없는 노릇이다. 모든 외래어를 순화하려는 국립국어원의 시도가 이를 증명한다. 특정한 원칙을 마련한 뒤 충실히 따르려 해도 해당 원칙을 무너뜨리는, 그래서 옹색한 세칙을 마련할 수밖에 없는, 내가 통제하기 어려운 상황이 일어나고야 만다. 따라서 우리 집은 물론이고, 내가 일하는 책상과 책상 주변은 질서와는 거리가 멀다. 온갖 콘텐츠와 기술이 뒤섞인 웹처럼, 가깝게는 우리 생활처럼 차라리 엉망진창이 자연스러운 상태임을 인정하는 편이 정신 건강에 이롭다.

- 민구홍 매뉴팩처링에서는 어떤 방식으로 회사를 소개하는지 궁금하다.

-

이렇게 자연스럽게, 때로는 노골적으로, 때로는 느닷없이, 때로는 누군가의 명성에 기대. 그래픽 디자인 듀오 슬기와 민은 이렇게 회사를 소개했다.

우선, 『레인보 셔벗』은 출판사 겸 그래픽 디자인 스튜디오 워크룸에 기생하는 기업, 민구홍 매뉴팩처링에 관한 책이다. 창설자 민구홍은 저술가이자 편집자이자 번역가이자 디자이너이자 소프트웨어 개발자인데, 직함 순서는 그때그때 달라진다. 민구홍 매뉴팩처링은 비디오 게임과 컴퓨터 소프트웨어에서 단편 소설과 음악 재생 목록까지 다양한 실용적, 공상적 제품을 내놓는다. 이처럼 다양한 제품에 일관된 주제는 자기 반영이다. 즉, 대부분 제품은 결국 ‘민구홍 매뉴팩처링’을 주제로 한다.

- 맞아요. 특히 소셜 미디어를 사용하다 보면 자극적이고 즐거운 동시에 제 소중한 바이오리듬이 엉망이 되곤 합니다. 깜찍한 하트 아이콘과 숫자 몇 개 때문에 감정이 요동치기 일쑤입니다.

-

오늘날 우리가 웹상에서 마주하는 정보는 대부분 알고리즘에 따라 선별됩니다. 페이스북의 뉴스 피드, 유튜브나 넷플릭스의 영상 등은 모두 우리의 취향과 관심사를 분석한 결과물이죠. 편리함의 대가로 우리는 자신도 모르는 사이 정보의 거품에 갇히기도 합니다. 플라톤의 동굴처럼 알고리즘이 제안하는 그림자가 전부라 믿으면서요. 작가 엘리 프레이저(Eli Pariser)는 이런 현상을 ‘필터 버블’(Filter Bubble)이라 불렀습니다. 필터 버블 속에서 점점 자신의 기존 관점을 강화하는 정보만 접하고, 다른 의견이나 새로운 시각을 접할 기회는 줄어든다는 거죠. 하버드 대학교의 심리학자 댄 길버트(Dan Gilbert)의 말마따나 “우리는 정보의 바다에서 헤엄치고 있지만, 지식의 섬에 고립돼 있다.”

- 하나의 방향이 아니라 거미줄 같이 사방으로 펼쳐지는 공간감이군요! 그럼 마지막 질문을 하며 인터뷰를 마무리할까 합니다. 웹 출판을 좋아하지만, 몇 년 혹은 몇 달만 지나도 웹에서 더 이상 찾을 수 없고 사라지는 정보가 많습니다. 민구홍 님은 이런 현상에 대해 어떻게 생각하는지, 아카이빙에 대한 어떤 아이디어를 가지고 있는지 궁금합니다.

-

열한 살 때 사랑하는 친구를 위해 『야후! 지오시티』(Yahoo! Geocities)에 처음 웹사이트를 만든 이래 안그라픽스와 워크룸, 나아가 민구홍 매뉴팩처링에서 10여년 동안 여러 웹사이트를 총괄하다 보니 조금씩 웹사이트의 탄생과 삶, 죽음과 사후 세계에 익숙해집니다. 제가 생각하기에 웹사이트의 운명은 결국 운영자에게 달렸습니다. 즉, 웹사이트는 서버 운영 기간이 종료되는 시점보다는 운영자가 관심을 끊는 순간 죽어가기 시작합니다. 이와 관련해 얼마 전 한 도록에 다음과 같은 글을 쓴 적이 있습니다.

(…) 2022년 7월 11일, 미국 항공 우주국(National Aeronautics and Space Administration, NASA)에서는 제임스 웹(James Webb) 우주 망원경이 지구로 전송한 SMACS 0723 은하단의 모습을 공개했다. 어둠 속에서 반짝이는 별 무리는 지구로부터 약 46억 광년(1광년은 9조 4,607억 킬로미터) 떨어진, 즉 46억 년 전 언젠가의 모습이다. 반드시 우주 망원경을 활용하지 않더라도 웹사이트를 통해 과거를 마주하는 건 이미 익숙한 일이 됐다. 2006년부터 현재까지 과거를 기록하는 데 웹사이트를 활용해온 그들이 내게, 또는 그들 자신에게, 나아가 우리에게 건네는 이야기는 결국 이리저리 굴러가며 쌓인 어제가 오늘을 만든다는 점이다. 하루에 불과 네댓 명 찾는 정원이 될지라도 웹사이트를 만들고 운영하는 일뿐 아니라 함부로 사라지지 않도록 보존하는 일이 중요한 까닭이다. 식물에 물을 주듯 웹사이트를 가꾸다 보면 이따금 정원의 하늘에 별 무리가 반짝이는 밤도 있지 않을까. (…)

『인터넷 아카이브』(Internet Archive)에서 운영하는 「웨이백 머신」(Wayback Machine) 등 웹사이트를 보존하려는 시도는 일찍이 이뤄지고 있습니다. 민구홍 매뉴팩처링에서 미술관과 함께한 몇몇 웹사이트는 파일 형식으로 수장고에 아카이빙되기도 했고요. 이렇게 웹사이트를 고스란히 저장하는 것도 중요하지만, 웹사이트에 담긴 콘텐츠가 웹상에서 나아가 웹 밖에서 여기저기 퍼지도록 마음을 열어두는 것도 중요합니다. 그런 뜻에서 “별 무리가 반짝이는 밤”을 위해 이번 인터뷰를 민구홍 매뉴팩처링 공식 웹사이트의 「자주 하는 질문」에 함께 실으면 어떨까요?

- 이런 웹사이트를 선물받는다면 어떤 기분일까요? 매년 생일이 기다려질 것 같아요. 그렇다면 웹사이트를 만드는 데 한계는 없을까요?

-

웹사이트를 예술적 매체로 바라보는 관점은 흥미로운 동시에 여러 도전과 마주합니다. 이는 기술과 예술, 상업성과 창의성, 접근성과 실험성 사이의 긴장을 낳지만, 이 긴장은 웹사이트를 더욱 풍부하고 다채로운 매체로 만들어주죠.

- 앞으로 온라인 출판물과 오프라인 출판물이 어떻게 발전할지, 그리고 그 디자인은 어떻게 나아가야 할까?

-

우리에게 친숙한 종이 책의 형식은 1,000여 년 전 코덱스(Codex)의 발명과 함께 완성됐다. 콘텐츠가 두루마리를 벗어나 코덱스 안에 놓이면서 독자는 더욱 쉽고 빠르게 정보를 열람할 수 있게 됐다. 오늘날에는 재료와 제작 방식이 다양해졌을 뿐 재단된 낱장의 종이가 묶인 형식에는 변함이 없다. 한국에서 종이 책을 둘러싼 환경은 2000년대 초 독립 출판 유행과 함께 생산자가 늘어나며 내용과 형식에서 극단적인 실험이 이뤄지는 단계를 거쳤다. 동시에 소비자의 취향은 더욱 개인화하고 고급화했다. 한 분야에서 모든 영역이 상향 평준화하면 재미있는 현상이 일어나곤 한다. 현재에 막연한 거부감을 느끼거나 다시 과거로 눈을 돌리는 것이다. 이 현상이 끝나면 해당하는 분야에 새로운 생산자와 소비자가 유입되며 새로운 질서가 등장한다. 그럼에도 종이 책에서는 새로운 시도를 감행하더라도 코덱스의 자장을 벗어날 수 없다. 내 경우에 종이 책 디자인의 앞날에 관해서는 일부 생산자만 관심 있고, 소비자 대부분은 전혀 관심 없을 개인적이고 미시적인 영역, 예컨대 세로축에서 따옴표의 적절한 위치 같은 사항에 관해서만 이야기할 수밖에 없다. 웹사이트에서 콘텐츠는 코덱스를 벗어나 다시 두루마리(scroll) 안에 놓인다. 그럴 일은 없겠지만, 웹사이트를 출판물로 한정한다면 종이 책과 비슷한 과정을 겪게 되지 않을까.

- 올해 나만 알고 싶을 정도로 특별한 발견의 순간은?

-

누구보다 웹을 사랑한다고 자부하지만, 1년 넘게 소셜 미디어를 사용하지 않았다. 실수로 스마트폰 설정을 초기화하면서 자동 로그인 기능이 해제된 까닭이다. 사실 터치 몇 번만으로 다시 암호를 찾아 로그인하면 그만인데, 잠시나마 주저하게 되는 데는 분명한 까닭이 있다. 그 아름다운 공간을 해매는 동안 느끼는 행복만큼 그 반대편에서 피어오르는 감정 또한 무시할 수 없는 것이다. ‘이러다 사랑하는 사람들의 기억 속에서 완전히 잊히는 건 아닐까?’ 심각한 우려와 달리 사회성을 유지하는 데는 별다른 문제가 없었다. 오히려 전보다 자주, 어쩌면 더 깊이 사람과 만나고, 전화 통화를 하고, 문자 메시지와 이메일을 쓴 것 같다. 굳이 깜찍한 하트 아이콘의 힘을 빌리지 않더라도 국가를 초월해 연결될 사람은 연결되고, 알아야 할 소식은 알게 된다. 나머지는 간단하고 자연스럽게 굳이 연결되지 않아도 그만인 사람, 알지 않아도 그만인 소식이 된다. 나와 내 곁만 살피기에도 시간은 부족하다.

- 사무실에서 음악을 듣기도 하는가?

-

거의 듣지 않는다. 듣는다 해도 선택지는 그리 많지 않다. 언제나 자신을 ‘가장 친한 미국인 친구’로 소개해달라는 로럴 슐스트(Laurel Schwulst)는 이따금 손수 꾸린 음악 선집을 보내준다. 여러 음악이 수록돼 있지만, 내가 아는 노래는 마이클 잭슨(Michael Jackson), 왬!(Wham!), 다츠로 야마시타(Yamashita Tatsuro) 정도다. 쿠스코(Cusco)나 일본의 아방가르드 오르간, 바이올린 듀오 시지지스(Syzygys)도 최근 재생 목록에 있다. 매년 회사에 귀여운 연하장을 보내주시는 스튜디오 FNT의 이재민 실장님에게 쿠스코 LP 전집을 선물받았는데, 정작 LP 플레이어가 없어서 죄송하게도 관상용으로 보고 있다.

- 작업할 때 참고하는 웹사이트가 있는가? 추천할 만한 웹사이트는?

-

시간 관계상 1,000여 개에 육박하는 즐겨찾기 목록을 공개하는 건 어려울 것 같다. 잘 만들어진 웹사이트를 참고하기도 한다. 하지만 결과물이 너무나도 매력적이면 콘텐츠와 무관하게 나도 모르게 따라 하게 된다. 눈에 보이는 결과물이 아닌 콘텐츠를 어떻게 대하고 다뤘는지 따져보며 처음부터 작업 과정을 상상해본다. 순전히 자신의 행복을 위해 만든 웹사이트에 눈길이 간다. 특히, 네오시티(Neocities)나 FC2 웹에 자주 들른다. 그런 웹사이트는 시각적으로 거칠기도 하지만, 공식에 얽매이지 않고, 위악적으로 공식을 배반하기도 한다. 그들의 콘텐츠와 그들이 콘텐츠를 다루는 방식은 잠시 잊었던 뭔가를 다시 떠올리게 하고, 동시에 CMS나 자바스크립트를 위시한 새로운 기술을 잊게 한다. 나아가 그런 웹사이트를 만든 사람과 친구가 되고 싶어지기도 한다.

순전히 자신의 행복을 위해 만든 웹사이트를 들여다보면 잠시 잊었던 뭔가가 떠오른다. 한편, 최신 웹 기술을 참고하는 데는 모질라 재단(Mozilla Foundation)에서 운영하는 ‘MDN 웹 문서(MDN Web Docs)’만한 곳이 없다.

MDN 웹 문서 - 최정호가 현재 받는 인지도나 평가에 관해서는 어떻게 생각하는가?

-

질문의 의도를 짐작해서 답변하자면 업적보다 덜 알려진 것 같기는 하다. 그런데 우리가 어떤 제품을 사용할 때 그 제품의 역사를 속속들이 알지 못하고, 굳이 그럴 필요도 없듯이 많은 사람이 최정호를 잘 모른다고 해서 아쉬워할 필요는 없는 것 같다.

- 민구홍 매뉴팩처링은 어떤 대상에 기생할수밖에 없는 운명이라 공공연히 밝혀왔다. 운명을 거스를 생각은 추호도 없는가? 숙주를 옮길 계획은?

-

2016년부터 2021년 현재까지 기생하는 그래픽 디자인 스튜디오 겸 출판사 워크룸은 민구홍 매뉴팩처링에 최적의 숙주가 됐다. 평일 가운데 4일만 출근하고, 소정 근로 시간에 맡은 업무만 무리 없이 수행하면 출퇴근도 어느 정도 자유로운 편이다. 그 과정에서 민구홍 매뉴팩처링의 일이 워크룸의 일이 되거나 그 반대가 되기도 하고, 처음부터 별 구분 없이 진행되기도 한다. 5년 동안 서로의 존재를 인정하고 이해한 결과다. 이런 상황을 받아들일 만한 숙주가 또 있을까? 최근에 부족하다고 느끼는 건 허먼 밀러 에어론 체어 또는 휴먼 스케일 프리덤과 민구홍 매뉴팩처링 간판이다.

- 「새로운 질서」에서 ‘선생님’으로 불리기를 꺼린다면, 그 이유는 무엇인가요?

-

파주타이포그라피배곳(2018~21년)이나 홍익대학교(2022년)와 어깨동무하기도 하는 만큼 「새로운 질서」는 누군가에게 또 다른 학교처럼 보일지 모릅니다. 물론 어느 정도 정해진 커리큘럼이 있고, 제가 뭔가 알려드리는 자리지만, 그 과정에서 저 또한 참여자(일명 ‘새로운 질서의 친구들’)에게 배우는 바가 적지 않거든요. 학교임에도 선생과 학생의 구분이 흐릿한 학교인 셈이죠. 그래서 ‘선생님’이나 ‘교수님’ 같은 직함을 빼고 서로를 그저 이름으로 부릅니다. ‘님’까지 빼고 “슬기, 안녕하세요? 어떻게 지내셨어요?”처럼요. 누군가와 관계를 시작할 때는 호칭을 정하는 일이 중요하죠. 특정한 호칭을 부르는 순간 특정한 관계에 놓입니다. 일종의 위계가 만들어지죠. 이런 위계는 효율적으로 의사소통하는 데 별로 도움이 되지 않는다고 생각해요. 특히 「새로운 질서」에서는요.

- 고등학교에서 문학 동아리를 지도하는 기간제 교사입니다. 다음주에 학생들과 글쓰기에서 가능한 갖가지 형식 실험에 관해 이야기해보려 하는데, 「자주 하는 질문」을 참고 자료로 활용해도 괜찮을까요?

-

물론입니다. 과목을 떠나 교육이 목적이라면 이미지를 포함해 마음껏 활용하셔도 좋습니다.

- 오가사와라 프로젝트를 제안한 뒤 7~8개월 정도 지났다. 최근 코로나바이러스감염증(이하 ‘코로나’)으로 웹 기반 프로젝트가 많아졌는데, 웹을 주요 매체로 작업하는 사람이 보기에 이 상황은 어떤가?

-

작년 늦여름, 민구홍 매뉴팩처링은 느닷없이 찾아온 수상한 인물들에게 포위당하고, 급기야 납치당했다. 자신을 해적단이라 소개한 그들은 태평양의 오가사와라 제도로 떠나야 한다고 말한 뒤 해적단과 함께하라고 회사에 명령했다. 간헐적으로 화상 회의 링크가 이메일로 전송되고, 회의가 끝날 무렵에는 비밀 결사 단체처럼 특정 구호나 제스처를 따라 하라고 강요하기도 했다. 고양이 앞 생쥐처럼, 너구리 앞 고양이처럼, 한동안 회사는 그들과 함께했다. 이처럼 느닷없이 찾아온 코로나는 우리를 포위하고 납치해 이제껏 경험해보지 못한 국면으로 옮겨놨다. 모든 분야에서 예정된 행사는 연기되거나 취소됐고, 사람들은 사람이 모이는 일의 경제적인 효과를 느닷없이 실감했다. 오프라인이 누려온 혜택은 이제 온라인의 차지가 됐다. 이런 상황에서 민구홍 매뉴팩처링은 제법 성장했다. 상호를 밝힐 수 없는 두 회사에서 인수를 제안받기도 했다. 물론 일부는 코로나가 불러일으킨 비극에서 비롯한 반사이익이다.

내 기준에서 코로나가 우리에게 안긴 장점이 있다면 이제껏 익숙하고 자연스럽게 여겨온 것을 다시 생각하게 했다는 점일 것이다. 웹 또한 그 가운데 하나다. 많지는 않지만, 웹을 그저 또 다른 인쇄물로 여기지 않는 태도가 반갑다. 초창기 웹은 과학자들끼리 논문을 조금 더 편리하게 공유하기 위해 발명됐다. 즉, 인쇄물에서 비롯했다. 하지만 오늘날 웹의 논리는 인쇄물과는 전혀 다르다. 예컨대 특정 행사를 위한 웹사이트가 기존의 포스터나 리플릿, 도록 역할만 수행한다면, 즉 마지막 단계에서 모든 것을 갈무리할 뿐이라면 웹의 수많은 가능성을 포기하는 꼴이다. 웹을 웹답게 이용하는 여러 방법 가운데 하나는 전체 프로젝트 맨 앞에서 프로젝트를 촉발해 프로젝트 전반을 끌고 나가는 플랫폼으로 삼는 것이다. 웹사이트 안에서 모든 활동이 일어나고, 축적되고, 때로는 예상하지 못한 버그가 튀어나오고, 방문자는 이런 상황을 실시간으로 관람하거나 상황에 참여하고, 종국에는 그 자체로 자연스럽게 결과물이 드러나고, 그렇게 하나의 추억이 생성되고… 이는 인쇄물의 논리가 적용되지 않는, ‘영원한 베타 버전(perpetual beta)’이라는 웹의 태생적 속성에서 비롯한다. 이를 위해서는 초기 단계부터 변수마저 예측해 상수로 삼는 꼼꼼한 설계가 필수적이다. 말처럼 쉬운 일은 아니다.

생산자이기 이전에 소비자로서 웹을 다시 생각해보는 시도가 더욱 많아지면 좋겠다. 물론 민구홍 매뉴팩처링 또한 제 몫을 다할 것이다. 이는 언젠가 도달할 미래를 미리 체험하는 일일지 모른다. 이번 기회에 (아무도 이런 기회를 바라지는 않았지만) 웹이 이제껏 경험해온 웹과 전혀 다를 수 있음을 더욱 많은 사람들이 체험한다면, 코로나가 종식된 뒤에도 웹은 일시적, 그리고 불가피한 유행을 넘어 자신만의 영토에 꽂힌 깃발을 흐뭇하게 바라볼 수 있을 것이다.

단, 특정 세대들에게 온라인에서 오프라인의 시끌벅적함을 체감하는 일은 불가능에 가깝다. (나 또한 느닷없이 일상에 틈입한 화상 회의가 여전히 어색하다.) 언제나 고요하고 깔끔해 보이기만 하는 웹상에서 이를 가늠할 수 있는 장치는 방문자 숫자나 트래픽 초과 메시지뿐이다. “코로나 발생 이전의 세상은 이제 다시 오지 않는다.”라는 권준욱 질병관리청 중앙방역대책본부 부본부장의 발언은 정말이지 준엄했다. 이 발언이 기우이기를 기원해보자.

- 웹사이트가 새로운 형태의 문학이 되는 거군요. 기존의 장르 구분을 무너뜨리고, 창작자와 수용자의 경계를 흐릿하게 만들면서요.

-

그 사실을 감지한 순간 자연스럽게 질문이 쏟아집니다. 어떻게 무한한 가능성의 공간에서 의미 있는 경험을 만들어낼 수 있을까? 어떻게 사용자의 자유로운 탐험과 작가의 의도를 조화시킬 수 있을까? 움베르토 에코(Umberto Eco)는 『열린 예술작품』(Opera Aperta)에서 독자의 해석이 작품의 일부가 되는 ‘열린 텍스트’의 개념을 제시했습니다. 어쩌면 웹사이트는 이런 ‘열림’의 극단적 형태일지 모릅니다. 끊임없이 변화하고, 사용자와 상호작용하며, 새로운 의미를 만들어내는 유기체처럼요.

이 웹사이트는 가장 친한 미국인 친구 로럴 슐스트(Laurel Schwulst)를 위한 생일 선물입니다. “너 로럴 맞지?”라며 방문자가 로럴인지 계속 확인하는 이 웹사이트는 그의 생일인 3월 15일에 비로소 완성됩니다. 일차적으로는 로럴을 위한 웹사이트이지만, 반드시 로럴에게만 유용한 건 아닙니다. 즉, 로럴이 아닌 사람에게는 로럴이 누구인지 알 수 있는 도구로 기능하죠.

- 브랜딩, 예컨대 작명 서비스도 제공하나요?

-

그래픽 디자이너 겸 저술가 김동신 씨가 운영하는 ‘동신사’ 외에는 아직 없습니다. 서로 자신이 앞으로 운영할 사업체를 구상할 즈음이었죠. 처음에 제안한 건 ‘김동신 매뉴팩처링’이었던 것 같습니다.

- 「새로운 질서」에서 수업을 진행하기도 합니다. 많은 디자이너가 찾고 있고, ‘새로운 질서 그 후…’ 같은 후배(?)들 또한 활발하게 활동하고 있습니다. 「새로운 질서」가 단순히 웹 언어 기술을 숙지하는 것 이상의 가르침을 전달한다면 그것은 무엇인가요?

-

「새로운 질서」가 ‘현대인을 위한 교양 강좌’를 표방하는 만큼 오히려 디자이너가 아닌 분들의 비율이 더 높아요. 학생, 회사원, 미술가, 음악가… 한번은 스님도 오셨죠. 「새로운 질서」가 웹 디자인을 가르치는 강좌였다면 지금과는 전혀 다른 모습이었을 거예요. 「새로운 질서」에서는 웹사이트를 만드는 가장 쉬운 방법에 초점을 맞춥니다. 오늘날 등장한 첨단 기술과 견주면 분명히 시대착오적일지 모릅니다. 새로운 가지가 돋아나죠. 한편, 「새로운 질서」에서는 컴퓨터 언어를 다루는 일, 즉 코딩(coding)을 ‘실용적이고 개념적인 글쓰기’로 바라봅니다. 그래픽 소프트웨어에 자리한 툴바와 아이콘 대신 그저 커서가 깜박이는 텍스트 에디터상에서 이뤄지는 코딩이 글쓰기와 전혀 다르지 않은 까닭이죠. 웹사이트를 만드는 건 낯선 언어를 익혀 시나 소설을 쓰는 일과 비슷하죠. 「새로운 질서」의 의도는 웹사이트를 만드는 기술을 익히는 것보다 이를 통해 자신을 향한 사랑을 확장하는 데 있습니다. 자신을 도저하게 사랑할 수 있다면, 남 또한 도저하게 사랑할 수 있지 않을까요? 여기서 웹사이트는 어쩌면 맥거핀에 불과할지 몰라요.

- 인쇄물과 비교하면 한글 웹 폰트 또한 장벽 아닐까?

-

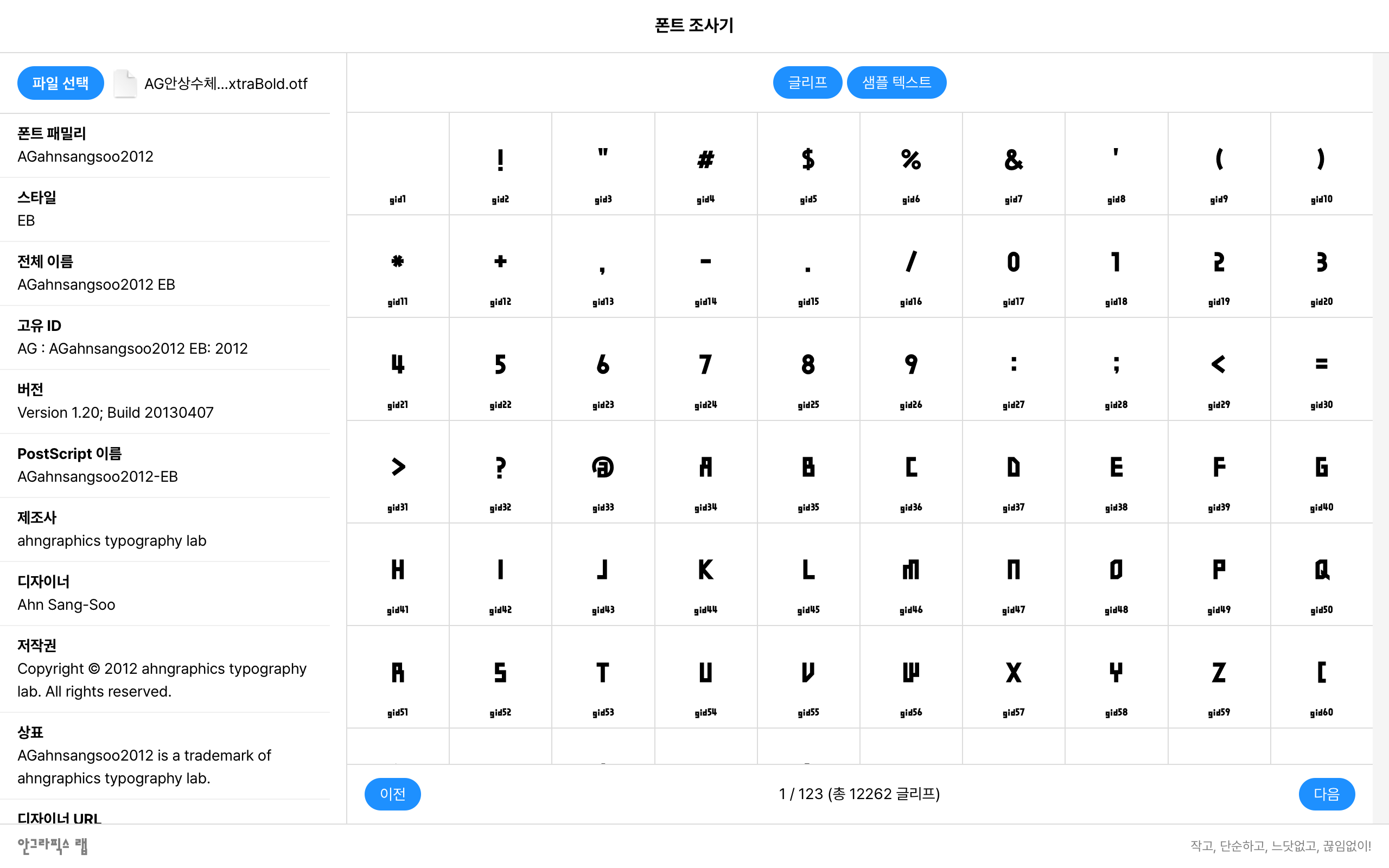

한글 웹 폰트는 영문보다 글리프가 많으므로 그만큼 용량이 크다. 따라서 웹 브라우저가 파일을 내려받아 렌더링하는 데 시간이 걸릴 수밖에 없다. 비용에 관해서도 이야기해 볼 만하다. 2020년 한 글자체를 웹 폰트로 사용해 보려고 제작사에 비용을 문의해 보니 1,000만 원에 가까웠다. 폰트 파일이 무단으로 유출될 수 있음을 감안한 금액일 텐데, 그럼에도 인쇄물용 라이선스보다 많게는 30배 이상 되는 금액은 사실 납득이 되지 않는다. 폰트 디자이너의 생계와도 관련한 문제겠지만, 구글 폰트(Google Fonts)에 서비스되는 한글 폰트가 더욱 많아지면 좋겠다. 최근에 폰트 디자이너 류양희는 ‘고운바탕’과 ‘고운한글’을, 함민주는 ‘함렡’(Hahmlet)을 구글 폰트에 공개한 바 있다. 노토 산스(Noto Sans)를 기반으로 만들어진 스포카(Spoqa)의 ‘스포카 한 산스’(Spoqa Han Sans)와 길형진의 ‘프리텐다드’(Pretendard)는 특히 완성도가 높다. 상징성 면에서 AG 타이포그라피연구소의 안상수체나 최정호체는 오픈 소스로 공개하면 좋겠는데, 지나친 욕심일까?

구글 폰트 + 한국어. 구글 폰트에 서비스될 한글 폰트를 미리 사용해볼 수 있다. 소원영, 강이룬 등과 참여한 이 작업을 통해 민구홍 매뉴팩처링은 공식적으로 ‘구글 폰트의 친구’가 됐다. - 다른 질문이 있다.

-

민구홍 매뉴팩처링 공식 웹사이트의 「자주 하는 질문」이나 최근 미국 프루트풀 스쿨(Fruitful School)에서 발표한 「프루트풀 프레젠테이션」을 참고하면 좋겠다. 민구홍 매뉴팩처링이 기생하는 워크룸에 직접 방문하는 것도 괜찮은 방법이다. 단, 두 회사 모두 이렇다 할 간판을 내걸지 않은 탓에 중국발 미세먼지가 가득한 거리에서 얼마간 서성일 각오를 해야 한다.

- 온라인에서 오프라인의 2차원 이미지를 재현하는 건 익숙한 일이다. 그렇다면 조각 등 설치물 같은 건 어떨까? 온라인 전시에서도 작품의 물성을 구현할 수 있을까? 구현할 수 있다면 어떤 방식이 적절할까?

-

언젠가 한 출판사 관계자와 웹사이트 개편에 관해 이야기를 나누다 비슷한 질문을 받은 적이 있다. “이참에 웹사이트에서 책의 물성을 구현해보고 싶은데… 가능하겠죠?” 그는 순진한 표정으로, 특히 ‘물성’에 힘을 보태 말했다. 이는 책에서 유튜브 영상을 재생하고 싶다는 말과 다르지 않다. 웹에서는 Z축상에 레이어가 아무리 쌓이더라도 두께는 0픽셀이다. 웹상의 물성에 관해 이야기할 수 있는 바는 이뿐이다. 오랜 고민 끝에 출판사 관계자에게는 결국 구글이나 네이버 본사에 문의해보시는 게 좋겠다고 정중히 말씀드렸다.

- 이제 웹사이트가 무엇인지 조금 알 것 같습니다. 하지만 다시 질문해보고 싶어요. 설령 같은 답이 돌아오더라도요. 대관절 웹사이트란 무엇인가요?

-

글쎄요. 어쨌든 우리는 그곳을 ‘웹사이트’라 불렀습니다. 하지만 이제 이 말이 사전적으로 규정하는 바는 조금 협소해 보입니다. 웹사이트의 내일은 기술과 인간이 만나는 지점에 있습니다. 여전히 웹사이트는 정보와 예술, 기술과 인문학이 어우러진 공간이 될 테고, 우리는 이곳에서 새로운 문화를 만들고, 새로운 사고방식을 발전시키며 우리가 존재하는 새로운 방식을 모색할 수 있지 않을까요? T.S. 엘리엇의 말마따나 “우리는 출발점으로 돌아와 그곳을 처음으로 알게 된다.” 우리가 웹사이트를 통해 마주하는 경험도 이와 다르지 않습니다. 그리고 끝없는 디지털 공간을 배회하다 보면 우리가 알게 되는 건 결국 나 자신, 나아가 우리겠죠.

- 계원예술대학교 학생입니다. 아르바이트 탓에 특강에 참석하지 못했는데, 다시 들을 수 있는 방법은 없을까요?

-

- 민구홍 매뉴팩처링의 제품이 주로 웹 기술을 통해 이뤄지는 만큼 당신은 첨단 기술의 목적과 방향 또한 염두에 둬야 한다. 오늘날 수없이 쏟아지는 제품이 우리 삶을 얼마나 더 개선할 수 있을까?

-

2009년 겨울, 일본 도쿄를 방문한 다큐멘터리 감독 마이클 무어(Michael Moore)는 아키하바라에서 어이없다는 얼굴로 이렇게 말했다. “여기선 쓸데없는 물건이 엄청나게 팔린다. 쇼핑을 하면 기분이 좋아질지 모르지만, 자신을 속이는 것에 지나지 않는다.” 다이슨(Dyson)의 최신 무선 청소기가 더 빠르고 깔끔하게 먼지를 빨아들일수록 우리는 더 행복해질까? 1페타바이트 파일을 1초 만에 내려받는 세상은 지금보다 더 아름다울까? 기술 발전은 우리가 행복을 유지하는 것과 별로 상관없을지 모른다. 물론 기술이 발전하면 당신과 내가 좀 더 쉽게 만날 수 있겠지만. 어쨌든 회사를 운영하는 입장에서 세상에 제품을 선보이는 데 책임감을 느끼는 건 사실이다. 제품을 홍보할 때면 더더욱 그렇다. 「회사 소개」에서 밝혔듯 민구홍 매뉴팩처링에서 생화학 무기와 도청 장비, 무엇보다 샤워 커튼을 제작하지 않는 이유다.

- ‘타이포잔치’라는 행사가 있어요. 2001년부터 시작한 국제 타이포그래피 전시로 내년이면 어느덧 20년이 되는데요, 혹시 알고 계신가요? 아신다면 간단한 소감이나 인상을 말씀해주시겠어요?

-

소감이나 인상을 말하는 게 어색할 만큼 잘 알죠. 2년마다 타이포그래피를 주제로 전 세계의 디자이너들이 작가로 참여하는 대규모 전시는 동아시아뿐 아니라 세계적으로도 드무니까요. 그 대신 우화 한 편을 소개하고 싶습니다. 언젠가 미국인 그래픽 디자이너 친구에게 이 행사에 참여하게 됐다고 털어놨을 때 이렇게 묻더군요. “오, 그렇구나… 축하해! 그런데 어떤 오탈자(typo)를 보여줄 계획이니? (Wow… Congratulations! But what type of typo do you want to show?)” 아주 순진한 얼굴로요.

- 두루두루 아티스트 컴퍼니와 ‘사랑의 MOU’를 체결했다는 소문을 들었다. 그렇다면 민구홍 매뉴팩처링이 두루두루 아티스트 컴퍼니에 아티스트로 소속되는 셈인가? 아니면 뮤지션?

-

글쎄?

- 「회사 소개」를 비롯한 민구홍 매뉴팩처링의 제품과 당신이 숙주의 피고용인으로서 수행하는 ‘편집’은 어떤 관계가 있을까?

-

오늘날 ‘편집’은 제품처럼 도처에 있다. 아이폰의 기본 메일 애플리케이션만 실행해봐도 편집의 위상을 단번에 알 수 있다.

나는 대학에서 문학과 언어학을 공부했다. 소설 작법 시간에 선생님은 자신이 소설을 쓰는 이유에 관해 “그저 거짓말을 잘하고 싶었다.”라고 말했다. 그리고 “그러려면 사실과 허구를 병존시켜야 한다.”라는 말을 덧붙였다. 지금 생각해보면 나는 선생님 말씀을 곧이곧대로 따르는 학생이었던 것 같다.

요즘 나는 민구홍 매뉴팩처링의 각 제품에 관한 정보를 한 줄로 정리하고픈 야심을 품었다. (이 제품에는 일단 ‘보도 자료 표준 형식’이라는 제목을 붙이기로 했다.) 『시카고 스타일 매뉴얼』(Chicago Style Manual)의 참고 문헌 인용법을 공부하는 중이다. 실용적이고 내용과 형식이 조화를 이룬 순수한 형태라는 점에서 참 아름답다. 언제 확정할 수 있을지는 모르겠지만, 보도 자료의 형식은 예컨대 이렇다.

제품명, “인용문/인용구”, 종류(복수인 경우 중점[·]으로 구분), 동업자(복수인 경우 중점[·]으로 구분), 제작/발표 연도.

이렇게 관습(또는 미풍양속)을 이용하는 건 내게 조형적 아름다움을 창조하는 데 별 재능이 없기 때문이다. (게다가 관습은 이미 한 번 완성됐다는 점에서 아름다우면서 무엇보다 이용하기 편하다.) 웹을 통해 교육의 민주화가 이룩됐다지만 어쩔 수 없는 게 있다. 특히 내게 없는 능력을 지닌, 디자이너나 미술가 친구들과 시간을 보내는 게 즐거운 이유기도 하다.

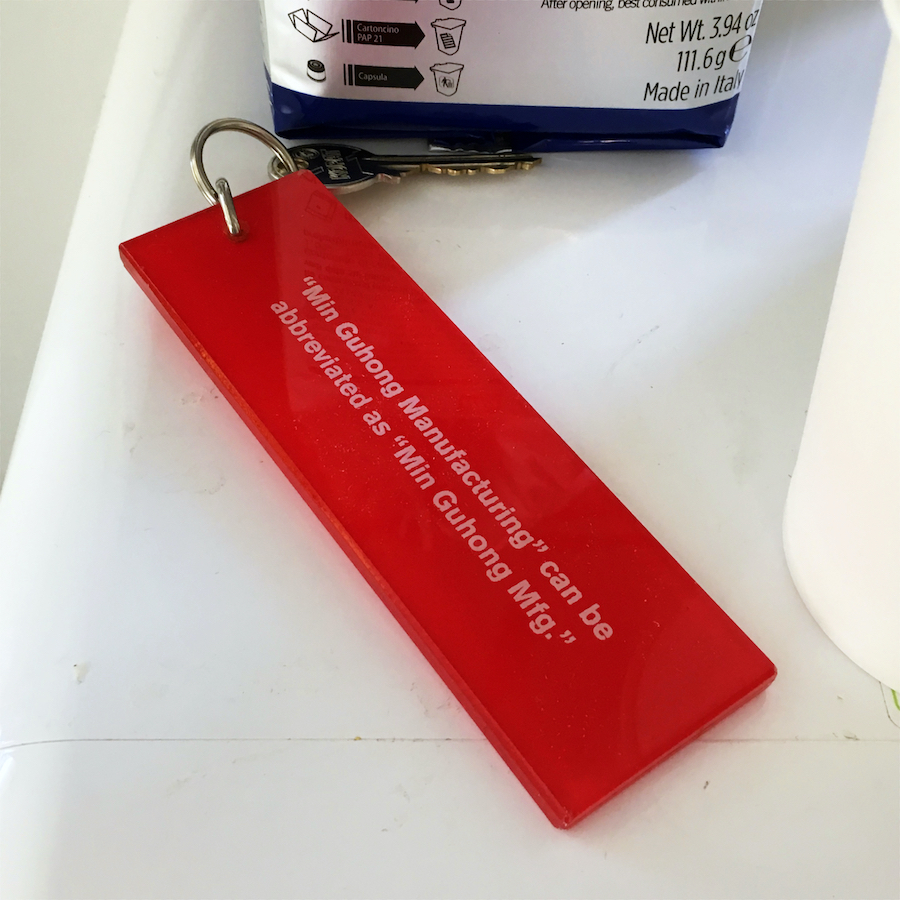

예컨대 열쇠고리에 열쇠를 끼우면 본래 역할을 하지만, 약지를 끼우면 퍽 괴상해 보이는 반지가 된다. 그 위에 산세리프 서체로 조판한 ‘“Min Guhong Manufacturing” can be abbreviated as “Min Guhong Mfg.”’라는 문장이 인쇄된다면 어떨까? 여기에 ‘민구홍 매뉴팩처링 표기 지침(영어판)’이라는 제목이 붙는다면? 그리고 이걸 회사를 소개하는 ‘제품’으로 홍보하는 회사가 있다면?

타이포그래피 관습이나 문법 또한 민구홍 매뉴팩처링의 관심사 중 하나다. 당신도 알다시피 아무것도 하지 않는 것처럼 보이는 데는 생각보다 많은 노력이 필요하다. 그리고 이는 실제로 내가 숙주에서 편집자로서 하는 일과 크게 다르지 않다. 타임스 뉴 로먼(Times New Roman) 속 모든 글자를 지운 「타임스 블랭크(Times Blank)」도 그런 맥락에 있다. 타임스 블랭크는 민구홍 매뉴팩처링의 전용 서체다. 존 케이지(John Cage)의 「4분 33초」를 들으며 사용하면 좋은… 나아가 「4분 33초」를 텍스트로 재현할 수도 있겠다.

- 워크룸의 단행본 편집자인 한편, 웹에도 관심이 적지 않다. 두 매체를 구분하는 것의 장점과 단점이 무엇일까? 두 매체를 오가면서 어떤 이유에서 각 매체를 선택하는가?

-

웹은 민구홍 매뉴팩처링에서 회사를 소개하기 위해 활용하는 매체 가운데 하나다. 하지만 웹의 비중이 적지 않기 때문에 이따금 웹 디자인 에이전시로 오해받곤 한다. 회사에서 웹을 주로 이용하는 까닭은 다루기 쉽고, (인쇄물에 비해) 파급력이 클 뿐 아니라 무엇보다 많은 사람이 잠들기 직전에 마주하는 대상이 될 가능성이 크기 때문이다.

팀 버너스리(Tim Berners-Lee) 경이 과학자들끼리 효율적으로 논문을 공유할 목적으로 웹을 발명한 만큼 역사적으로 웹은 인쇄물에서 출발했다. 정보를 전달하는 방식의 측면에서 웹은 태생적으로 인쇄물의 장점을 포섭하고, 지금 이 순간에도 발전을 거듭한다. 따라서 둘을 같은 출발선상에 놓고, 일대일로 비교하기보다는 인쇄물을 웹의 조상, 웹을 조금 더 진보한 인쇄물로 여기는 편이 이롭다. 당장 생각 나는 둘의 분명한 차이가 있다면 웹은 책을 손에 쥐었을 때 느껴지는 흡족함을 주지 못한다는 점과 책과 달리 영원히 베타 버전이라는 점이다.

- 민구홍 매뉴팩처링에 점점 빠져들고 있어요.

-

자연스러운 현상입니다.

- 민구홍 매뉴팩처링에서는 레프트 갤러리와 DDDD 등에서 제품을 소개할 뿐 아니라 판매하고 있습니다. 다른 온라인 플랫폼의 활동에 참여하는 이유가 있나요? 특히 레프트 갤러리는 블록 체인을 활용해 암호 화폐로 작품을 구입할 수 있을 뿐 아니라 디지털 작품의 복제와 보급, 거래가 기록되도록 운영 중인데요. 주로 웹이나 디지털 파일을 제작, 전시, 판매하는 민구홍 매뉴팩처링도 작품의 유통이나 저작권 보호와 관련해 겪은 어려움이나 새로운 기술의 필요성을 느낀 적이 있나요?

-

‘매뉴팩처링(manufacturing)’에는 ‘원재료를 인력이나 기계력 등으로 가공해 제품을 대량으로 생산하는 제조업’이라는 뜻이 있습니다. 대량으로 생산한다는 점에 초점을 맞추면, 웹에서 민구홍 매뉴팩처링의 제품은 HTML의

<a>태그만으로 재생산돼 어디로든 유통될 수 있습니다. 설령 제품이 수정되더라도 웹 브라우저의 ‘새로 고침’ 버튼을 클릭하는 것만으로 고객은 최신 제품을 경험할 수 있고요. 심지어 제품이 추억 속에 놓이더라도 버전별로 세분화기까지 하죠. 다른 매체와 웹을 구별 짓는 가장 큰 특징인 하이퍼링크 덕에 경제성 측면에서는 가장 완벽한 대량생산과 유통 방식이 구현된 셈입니다. 웹 브라우저 없이 성립할 수 없는 태생적 한계는 냉장고 패널에까지 컴퓨터와 웹 브라우저가 탑재된 오늘날 큰 문제는 아닙니다. 또 다른 한계, 즉 프런트엔드에 한해 제품의 모든 소스 코드가 공개된다는 점에서 저작권 문제는 고객의 윤리 의식에 맡길 수밖에 없겠죠. 고객에게만큼은 관대한 아마존의 호연지기를 본받고 싶습니다. 한편, 그리스 출신 미술가 밀토스 마네타스(Miltos Manetas)는 제50회 베니스 비엔날레를 맞아 발표한 「회화에 관한 마네타스 도그마(Manetas Dogma of Painting)」에서 이런 말을 남기기도 했죠.당신의 가장 중요한 작품을 복사하고, 다른 사람이 복사할 수 있도록 허락하라. 과거의 훌륭한 화가들은 모두 복사했고, 그것이 그들의 작품이 오늘날까지 살아남은 이유다.

- 민구홍 매뉴팩처링 공식 웹사이트의 ‘회사 소개’ 페이지에서는 한번 읽고서는 정확히 뜻을 헤아리기 어려운 없는 문장이 반복됩니다.

-

시작은 열세 번째 ‘시청각 문서’로 발표한 「회사 소개」였습니다. “민구홍 매뉴팩처링에서는 A.P.C. 토트백을 분해해 홍보용 수건으로 활용하지 않습니다.” 를 시작으로 회사에서 하지 않는 일 서른일곱 가지를 소개했죠. 지금도 그렇지만, 회사를 설립한 당시 무슨 일을 하는 게 좋을지 몰랐거든요. 따라서 하지 않는 일을 소개하는 게 당연했죠. 나아가 모름지기 회사라면 하는 일보다 하지 않는 일이 중요하다고 생각했습니다.

- 민구홍 매뉴팩처링의 대표 제품을 두 점 정도 소개해달라.

-

「회사 소개」. 열세 번째 ‘시청각 문서’로, 민구홍 매뉴팩처링에서 하지 않는 일 서른일곱 가지를 나열했다. 홍은주·김형재 씨가 디자인하고, 영어판은 고아침 씨가 번역했다.

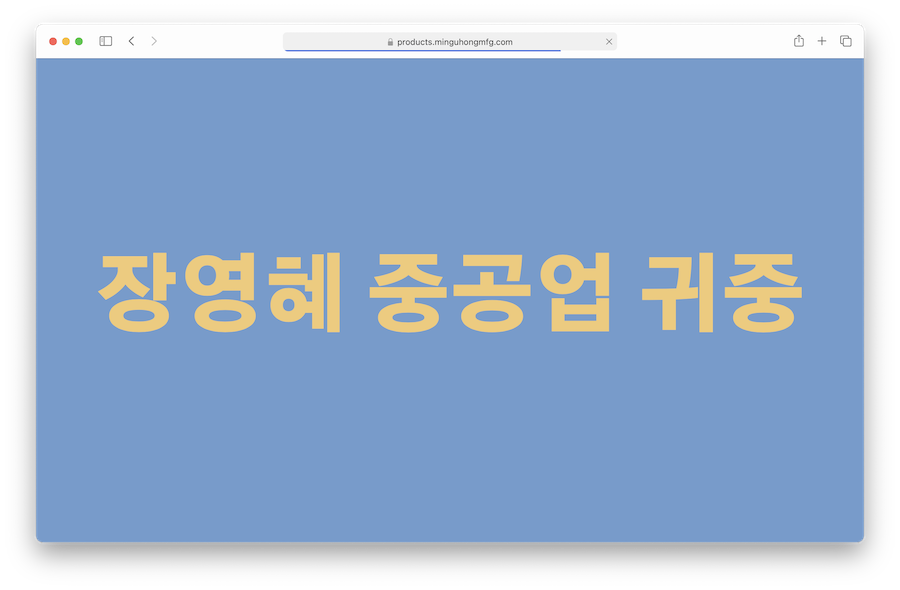

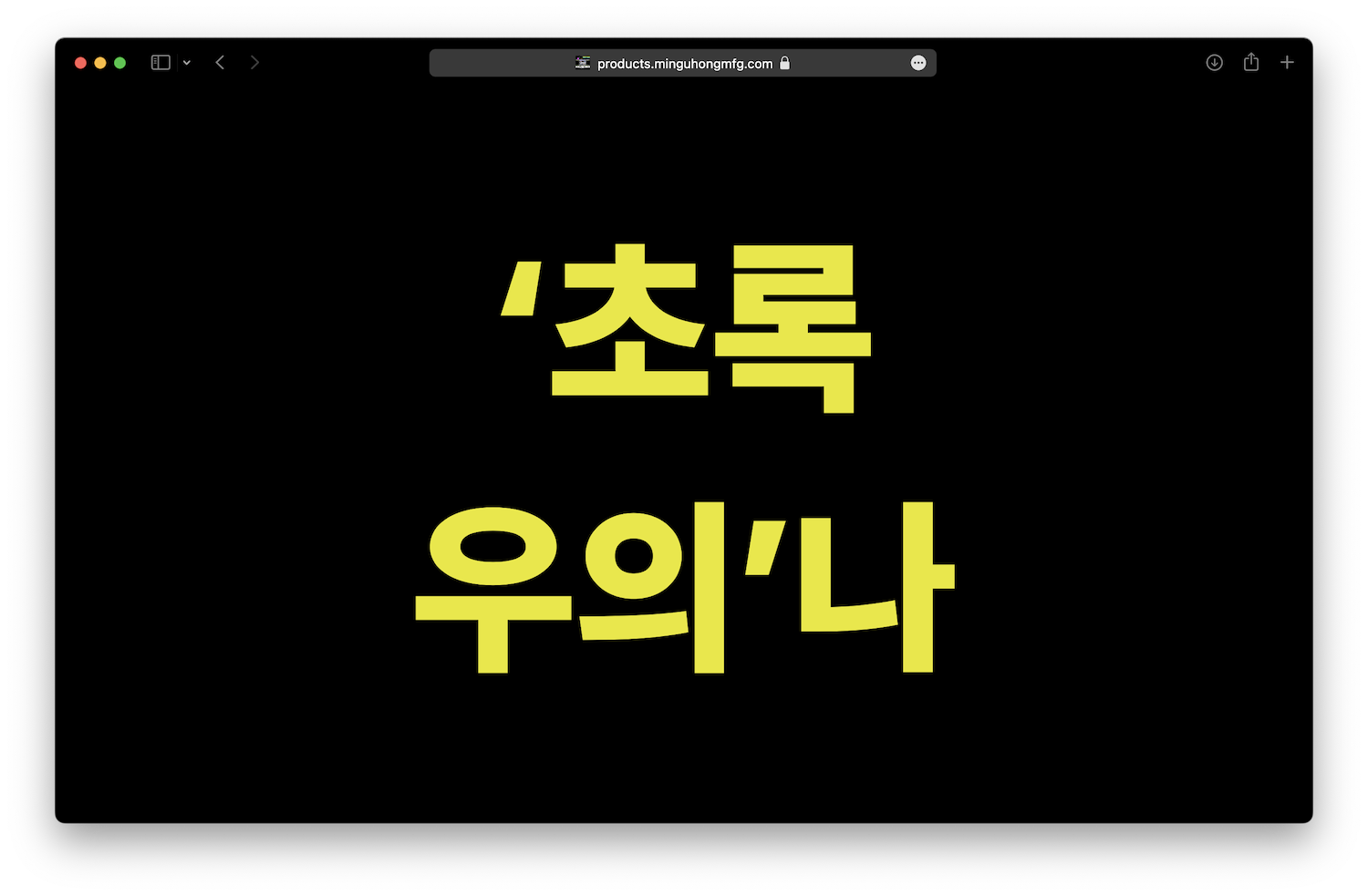

「장영혜 중공업 귀중」. 장영혜 중공업의 장영혜, 마크 보주(Marc Voge) 대표에게 보내는 공개서한으로, 장영혜 중공업을 향한 민구홍 매뉴팩처링의 존경과 부탁 한 가지를 담았다. 형식적으로는 장영혜 중공업을 민구홍 매뉴팩처링식으로 답습했다. 단, 결과물은 어도비 플래시(Adobe Flash)나 비미오(Vimeo) 영상이 아닌 그보다 조금 더 단순하지만 기민하게 동작하는 웹 페이지로, 구절마다 글자와 배경 색이 무작위로 바뀌고, 구절마다 할당한 소리(드럼과 하이햇)가 반복되면서 심드렁한 음악을 만든다. 참고로 답장은 아직 받지 못했다. 음악 때문일까? 「장영혜 중공업 귀중」에 관해 조금 더 알고 싶다면 더 북 소사이어티 웹사이트에 실린 글을 읽어보기를 권한다.

- 민구홍 매뉴팩처링의 공식 웹사이트 홈페이지가 지나치게 공간을 낭비한다는 생각은 안 드시나요?

-

사실 웹 브라우저의 주화면은 이렇다 할 콘텐츠를 마련하지 못한 이에게 너무나도 광활합니다. 이 공간을 대관절 무엇으로 채워야 할까요? 억지로 뭔가를 채우려다 보면 옹색해지기 마련이죠. 이는 민구홍 매뉴팩처링에도 적용될 수 있습니다. 웹사이트를 제작하는 데

<body>태그 속을 반드시 채워야 할까요? 회사를 소개하는 데는 웹 브라우저 상단의 주소 표시줄 속 패비콘(favicon)과 웹사이트 제목뿐이면 충분할지 모릅니다. (구글 크롬에서만 올바르게 작동합니다.) 물론 주소 표시줄까지 웹사이트로 포함할 수 있다면 말이죠. 마우스 등의 장치를 이용해 웹 브라우저 화면을 적절하게 축소하는 것 또한 방법입니다. - 일본 가나자와에 거주하시는 큰고모 고희연을 앞두고 있습니다. 어떤 제품을 선물해드리면 좋을까요?

-

BEM에서 판매 중인 「민구홍 매뉴팩처링 가나 표기 지침 토트백」 어떨까요? 공원에 나들이를 가시거나 장을 보실 때 사용하실 수 있지만, 마음만 먹으면 무엇이든 담을 수 있습니다.

- 언제까지 회사를 소개할 작정인가요?

-

아직은 언제까지보다는 어떻게에 집중해보려 합니다.

- 서울시립대학교 학생입니다. 시, 소설, 작업, 노래, 영상 등 최근에 접한 것 가운데 가장 기억에 남는 것은?

-

단 한 가지로 수렴할 수밖에 없는 ‘가장’이라는 표현은 저와는 별로 어울리지 않습니다. 너무 많은 게 한꺼번에 떠오르거든요. 그래서 차라리 제 생활 패턴을 말씀드리는 게 어떨까 싶어요.

평일 가운데 월요일부터 목요일까지는 회사에서 열심히 일합니다. 학기 중에는 목요일에 학교에서 강의를 하고요. 금요일에는 새로운 질서에서 친구들과 만나고요. 퇴근한 뒤에는 특히 드라마나 영화를 많이 봅니다. 최근에는 시트콤 『사인펠드』에 푹 빠졌고, 『세브란스: 단절』도 두 번째 시즌이 나올 때까지 계속 보죠. 음악도 많이 듣고요. 게임도 합니다. 아내와 산책하면서 이야기를 많이 나누죠. 얼마 전에는 일본 이민에 관해 진지하게 이야기했습니다. 주말에는 심심하면 번역과 작곡에 심취하고요. 그리고 12시 전에 자고, 8시 전에 일어납니다.

- 다른 언어를 다른 언어로 변환하는 일, 즉 번역에 관해서는 어떻게 생각하는가? 단행본을 번역한 적도 있는데, 자주 하는 편인가?

-

나 자신을 번역가로 생각해본 적은 없지만, 어쨌든 내가 경험해본 바로 번역 과정은 코딩과 비슷했다. 출발어(입력)와 도착어(출력), 그 사이에 번역(함수)이 있다는 점에서.

이는 재미있게도 내가 배운, 시를 쓰는 과정과도 비슷했다. 시적 대상(입력)과 시(출력), 그 사이에 시적 인식(함수)가 있다는 점에서. 이런 생각은 시적 연산 학교(School for Poetic Computation, SFPC)에서의 경험을 떠올릴 때 더욱 분명해졌다. 내가 거기서 컴퓨터 프로그래밍이 아니라 주로 문학과 언어학을 배웠다고 말하는 걸 좋아하는 이유다.

- 파주타이포그라피배곳 졸업생입니다. 웹상에서 이뤄지는 국내외의 실천 가운데 특히 주목할 만한 부분이 있을까요?

-

웹 3.0의 대표적인 화두인 NFT(Non-Fungible Token)와 관련한 몇 가지 프로젝트에 참여하고 있는데, NFT가 무엇인지 묻는다면 제대로 답변할 자신은 없습니다. 많은 사람이 주목하는 기술임에는 분명하지만, 러닝 커브(learning curve)가 가파른 탓에 선뜻 익히기가 쉽지 않아요. NFT를 둘러싼 커뮤니티가 초심자에게 조금 배타적이기도 하고요. 처음에는 ‘그들만의 놀이터’라 여겨지기 쉽죠. 그래서일까요? 오히려 웹 1.0을 향한 관심이 조금씩 늘어나는 것 같아요. 다들 아시겠지만 index.html 파일 하나만으로도 웹사이트가 될 수 있듯 ‘index.html 무브먼트’ 같은 게 일어나는 상황을 즐겁게 상상하곤 합니다.

- 민구홍 매뉴팩처링에 관한 소논문을 쓰다가 한 가지 문제에 봉착했습니다. 『레인보 셔벗』 포스터나 표지에 등장하는 인물은 누구인가요?

-

잘 모르겠습니다. 민구홍 씨가 아닌 것 만큼은 분명합니다. 해당 인물을 실은 전시 포스터를 처음 제안한 그래픽 디자이너 강문식 씨에게 여쭤보시면 어떨까요?

- 2021년 현재 HTML의 표준 명세인 HTML5에서 사용되는 태그 113가지나 됩니다. 이 가운데 가장 좋아하는 태그는 무엇인가요?

-

<a>태그입니다. 콘텐츠에 하이퍼링크를 만들어 다른 콘텐츠와 잇는 태그로, 웹을 웹답게 만드는, 웹의 산소 같은 존재죠. 인쇄물과 웹사이트를 구별짓는 대표적인 태그이기도 해요. 인쇄물에서 각주, 방주, 미주에 불과했던 콘텐츠는<a>태그 덕에 웹에서 새로운 지위를 획득했으니까요. a는 ‘닻(anchor)’를 뜻해요. 여러 해석이 있지만, 저는 웹사이트에서 하이퍼링크를 클릭했을 때 그곳에 닻을 내리고 다른 곳으로 이동한다고 생각해요. - 이런 상황이 해적단 항해의 설계와 구현 과정에 영향을 준 부분이 있는가?

-

사실상 없다. 코로나와 무관하게 민구홍 매뉴팩처링의 태도는 한결같다. 요컨대 웹을 이루는 기초적이고 기본적인 기술, 즉 HTML(HyperText Markup Language)과 CSS(Cascading Style Sheets)를 중심으로 다른 컴퓨터 언어를 제약 안에서 맥락에 따라 강박적일 만큼 순수하게, 때로는 순수할 만큼 변칙적으로 구사하려 한다. (물론 필요하다면 최첨단 기술을 도입하기도 한다. 경우에 따라 시간이 많이 걸리겠지만.) 여기에는 앞에서 밝힌 기술을 향한 어떤 까닭 모를 믿음, 즉 기술 자체가 아니라 어떻게 규정하고 사용하는지와 관련이 있다. 그래픽 디자이너가 인디자인의 모든 기능을 속속들이 사용하지 않는, 또는 그럴 필요가 없는 까닭과도 같다. 콘텐츠가 아름답다면 콘텐츠를 담은 그릇은 특별한 장식이나 장치 없이, 심지어 아무것도 건드리지 않아도 자연스럽게 특정한 아우라를 지닌다고 믿는다. 즉, 이번 결과물이 해적단에게 유의미하거나 성공적이었다면 모든 공은 해적단 몫이다.

- 서울시립대학교 학생입니다. 코딩을 처음 공부하는 사람들에게 반드시 해주고 싶은 말은?

-

우화 삼아 제가 처음 웹사이트를 만든 계기를 이야기하곤 합니다. 열한 살 무렵이던 1995년 처음 웹사이트를 만들었습니다. 당시 제가 사랑하던 친구를 행복하게 해주기 위해서였죠. 콘텐츠나 디자인 이전에 단순하지만 명징한 목표가 있었죠. 목표가 단순하고 명징하다면 나머지는 자연스럽게 따라옵니다. 즉, 자신의 야심과 취향에 따라 어떻게든 하게 되는 거죠. 사실 모든 게 그렇지 않나요?

앞서 말했듯 목표를 세우는 게 중요합니다. 아무것도 모르던 우리가 말을 하게 되거나 글을 쓰게 되는 과정을 떠올려보면, 처음에는 그냥 이것저것 따라 해보는 게 필수적입니다. 엄마나 아빠의 말을 따라 하는 것처럼요. 글쓰기에서 이야기하는 다독, 다작, 다상량에서 다독에 해당하는 과정이죠. 그 과정을 논리적으로 설명할 수 없을 만큼 자연스럽게 규칙을 체화하고, 규칙이 아닌 느낌에 따라 움직일 수 있을 때까지요.

나아가 어도비 소프트웨어처럼 세련된 아이콘이 즐비한 툴바가 없는 텍스트 에디터상에서 코딩이 이뤄지는 만큼 다른 접근 방법이 필요합니다. 예컨대 HTML을 익히고 텍스트 에디터상에서 다루다 보면 자연스럽게 콘텐츠를 콘텐츠의 맥락과 함께 구조적으로 이해할 수 있습니다. 제목은 제목으로, 문단은 문단으로, 이미지는 이미지로. 그렇게 HTML만으로 만들어진 최초의 웹사이트가 아름다워 보이기 시작하는 순간 또 다른 미감, 기준, 필터가 생겨납니다.

그리고 무엇보다 코딩 이전에 폴더와 파일 등 컴퓨터를 다루는 게 능숙해야겠죠.

- 알파벳 대문자 O 셋, 하이픈(-) 하나로 이뤄진 ‘OOO-’에서 무엇이 떠오르는가?

-

몇 년 전 오사카 도톤보리에서 아내와 함께 먹은 삼색 당고. 내가 먹은 건 잘 쑨 팥소가 들어 있었다. 충동적으로 떠난 여행의 피로와 긴장이 해소되는 맛이었다. 아내가 먹은 나머지 두 개는 과연 어떤 맛이었을까?

- 당신은, 역할은 다르지만, 인쇄 매체와 디지털 매체를 함께 다룬다. 좋아하는 책을 아우를 만한 특징이 있나? 있다면, 좋아하는 웹사이트와는 어떻게 다를까?

-

얼핏 평온하고 순진해 보이지만 들여다볼수록 어딘가 불온해 보인다. (또는 그 반대.) 처음 세운 논리와 원칙을 끝까지 유지하며 동시에 부순다. 가볍다.

소비자로서 내용은 내게 유익하기만 하면 그만이다. 이는 아무래도 상대적이고 유동적이다. 예컨대 간식으로 먹을 파이를 만드는 데 칼 세이건(Carl Sagan)의 『코스모스』(Cosmos)는 내가 구운 ‘우주적’ 파이의 맛까지 보장해주지 않으니까.

형식에 관해서는 할 말이 좀 더 있다. 마이크로 타이포그래피는 완벽할수록 좋지만, 매크로 타이포그래피에 대해서는 잘 모르겠다. 앞표지에 예쁜 꽃 사진 한 장만 넣어도 충분할 때가 있다. 중요한 건 그게 수선화인지, 양귀비인지다.

한편, 나는 디자인 학교에서 넓게는 웹, 좁게는 인터랙티브 디자인을 가르치기도 한다. 학생들에게 웹사이트는 판형이 정해지지 않은, 부피와 무게가 없는 책이고, 책은 하이퍼링크와 스크롤바가 없는, 부피와 무게가 있는 웹사이트라고 말하곤 한다. 당신도 알다시피, 웹이 과학자들의 논문 공유를 통한 공동 연구를 위해 시작된 것처럼 웹사이트의 형식은 책에 많은 부분을 빚지고 있다. 언젠가 둘은 형식에서는 갈림길에서 헤어졌지만 목적지는 하나다. (둘이 가는 길은 테서랙트 안에 있는 것 같다.) 물론 이사할 때는 책이 훨씬 불리하다. 반대로 웹사이트는 ‘인쇄한(publish)’ 뒤에도 언제든 수정할 수 있다는 점에서 절제력과 결단력이 없으면 팔목터널증후군이 생길 가능성이 커지니 주의해야 한다.

- 대학교 졸업 예정자입니다. 내년 상반기에 직원이나 인턴을 채용할 계획은 없나요?

-

상반기는 물론이고 하반기에도 없습니다. 회사에서 제공할 수 있는 것은 고작 운영자가 사용하는 책상의 일부 공간, 스툴, 사원(인턴)증, 명함, minguhongmfg.com을 도메인 네임으로 한 업무용 이메일 주소뿐이거든요.

- 구홍의 그때는 맞고 지금은 틀린 생각이 있으신가요?

-

없는 것 같아요. 뭐가 맞고 뭐가 틀리다는 생각 자체를 별로 하지 않는 편이에요. 살다 보면 조금 전까지 당연히 맞다고 생각한 게 몇 분 뒤 당연히 틀린 게 되고, 그 반대의 경우도 일어나잖아요. 질문과 비슷한 제목의 영화가 2015년에 개봉했는데, 아마 그게 제가 마지막으로 본 홍상수 감독의 영화일 거예요. 제가 오직 맞다고 생각하는 건 맞음과 틀림이 없음을 맞다고 생각하는 게 틀림없어요.

- 일찍이 올더스 헉슬리(Aldous Huxley)가 묘사한 ‘멋진 신세계’군요. 이참에 인터넷을 해지하는 게 좋겠어요. 소셜 미디어도 죄다 탈퇴하고요.

-

너무 극단적인데요? 오늘날 헨리 데이비드 소로(Henry David Thoreau)가 되는 건 아무래도 쉽지 않은 일입니다. 그럼에도 웹사이트의 가치는 무화하지 않습니다. 실시간으로 업데이트되는 뉴스, 24시간 운영되는 쇼핑몰, 언제 어디서나 접속할 수 있는 은행 등 오늘날 저뿐 아니라 누구나 마주하는 이기(利器)는 모두 웹사이트 덕이니까요. 우리에게 필요한 건 그저 웹사이트를 조금 더 깊이 있게 바라보는 시선 아닐까요? 요컨대 웹사이트는 새로운 표현의 장이자 새로운 언어가 될 수 있습니다. 율리시스가 세이렌의 노래를 감상하며 배를 조종했듯 디지털의 온갖 유혹에 현명하게 대처할 수만 있다면 말이죠. 이쯤에서 잠시 생각해볼까요? 오늘 하루 얼마나 많은 웹사이트를 방문했을까요? 그 경험은 무엇을 남겼을까요? 시인이 언어로 시를 쓰듯 웹사이트로 무엇을 표현할 수 있을까요? 이 질문에 대한 답을 찾는 과정에서 웹사이트의 또 다른 가능성을 발견할 수 있습니다.

다음은 민구홍 매뉴팩처링의 또 다른 제품 「‘좋아요’가 좋아요」입니다. 많은 사람이 깜찍한 하트 아이콘을 위시한 ‘좋아요’의 자발적 노예가 된 오늘날, ‘좋아요’를 신봉하는 이 웹사이트에서 방문자가 할 수 있는 일은 오직 ‘좋아요’뿐입니다. 그 앞에서 다른 기능은 불필요하죠.

- 민구홍 매뉴팩처링에서 회사를 소개하는 데 소셜 미디어를 활용하지 않는 이유와 관련이 있을까요?

-

몇 번 시도해봤지만 아무래도 지나치게 몰입하게 됩니다. 남들에게 주목받기 위해 공연한 이야기를 하게 되고요. 꼬마 때부터 인터넷을 사용하면서 경험한 바예요. 처음에는 재미있지만 나중에는 결국 그만두게 되더라고요. 그럼에도 실용성을 따지면 완전히 멀리할 수는 없기에 결국 소셜 미디어, 특히 인스타그램에서도 워크룸의 계정에 기생하기로 했죠. 팔로워 수도 적지 않은 만큼 파급력도 무시할 수 없고요. 이처럼 누군가의 명성에 기대는 것도 회사를 소개하는 방식 가운데 하나입니다.

- 당시 의미 있었던 물건을 소개해주실 수 있나요? 실물로 남아 있지 않다면 묘사도 괜찮습니다.

-

신촌 기찻길에 자리한 김진환 제과점의 갓 구운 식빵입니다. 맛과 질감, 그리고 향기는 아주 고전적이지만, 모양은 모더니즘 미술 작품 같죠. 지금 아내가 된 여자친구와 자주 먹었는데, 안상수 선생님을 처음 뵐 때도 선물로 들고 갔어요. 함께 먹으면 좋겠다고 생각했죠. 저는 예전부터 누군가를 처음 만날 때 무엇을 건넬지 고민하는 편이에요. 식빵이든, 웹사이트든, 한 문장이든요. 그러다 보니 정작 지금 제가 가지고 있는 건 별로 없어요.

- 민구홍 매뉴팩처링의 제품 「장영혜 중공업 귀중」은 제게 사랑스러운 연애편지처럼 보입니다. 혹시 이렇게 불러도 될지 모르겠지만 ‘연애편지’ 연작을 전개해볼 계획은 없나요?

-

돌이켜보니 「너에게」와 「한국 코카-콜라 귀중」이 있었습니다. 여전히 답장을 받지 못했다는 점에서 말씀하신 것처럼 앞으로 “‘연애편지’ 연작”이라 부르겠습니다.

- 웹사이트를 작품으로 내세워 전시에 참여하기도 했죠. 대표적으로 ‘푹신’이 있어요. 이렇게 웹 디자인이 예술 기관에서 작품으로 소개되는 것에 대해 어떻게 생각하시나요? 그래픽 디자인이 미술관을 침투하고 있듯이 웹 디자인이 예술 제도에 편입하는 것에 대한 의견이 궁금합니다.

-

빈 건물을 그럴듯한 뭔가로 채우고 ‘미술관’이나 ‘갤러리’로 부르면 실제로 그렇게 여겨지듯 어떤 대상을 무엇으로 어떻게 규정하는지가 중요하죠. 제대로 된 논리만 구축한다면 누구나 어색함 없이 받아들일 수 있으니까요. 민구홍 매뉴팩처링에서는 회사를 소개할 수만 있다면 미술관이나 갤러리에서 회사나 회사의 제품을 전시하는 일도 꺼리지 않습니다.

흔히 ‘분홍이’로 불리기도 하는 ‘푹신(Fuchsine)’은 미술 평론가 이한범 씨가 기획한 전시 픽션 툴에서 처음 고안됐어요. 행사 웹사이트를 돌아다니며 터치하거나 클릭할 때마다 관람객으로서, 도슨트로서, 또는 작가로서 웹사이트 방문객을 향해 뭔가를 중얼거리죠. 전시 기간에는 하루에 한 번씩 몸집을 키워 웹사이트 전체를 장악하기도 했고요. 그 뒤로 여러 미술 관련 프로젝트의 웹사이트에 등장했죠. 지금은 특히 난지미술창작스튜디오 관계자분들의 사랑을 독차지하고 있습니다.

- 제품 제작 과정을 한마디로 설명해주신다면요?

-

편집을 통해 문제, 특히 제품 주문자의 요구 사항을 해결하는 과정입니다. 제품 제작 방식은 ‘매뉴팩처링’이라는 용어에서 어느 정도 드러납니다. ‘매뉴팩처링’은 본디 원재료를 인력이나 기계력 등으로 가공해 제품을 생산하는 제조업을 뜻하지만, 야구에서는 도루나 진루타, 희생타 등 안타가 아닌 방법으로 득점하는 기술을 가리키기도 합니다. 한편, 제품 제작 과정은 저마다 조금씩 다르지만 큰 틀은 비슷합니다. 제품 주문이 들어오면 제작해 납품하는 식입니다. 물론 자체적으로 제품을 제작하기도 합니다.

- 2020년 현재 HTML의 표준 명세인 HTML5에서 사용되는 태그 113가지 가운데 가장 좋아하는 태그는 무엇인가요?

-

<a>태그입니다. 하이퍼링크를 만들어 콘텐츠와 콘텐츠를 잇는 태그죠. a는 ‘닻(anchor)’을 뜻하고요. 즉, 우리가 어떤 웹사이트에서 하이퍼링크를 클릭했을 때 우리는 그곳에 닻을 내리고, 다른 곳으로 이동하는 셈입니다. 인쇄물과 웹사이트를 구별짓는 대표적인 태그이기도 합니다. 인쇄물에서 각주, 방주, 미주에 불과했던 콘텐츠는<a>태그 덕에 웹에서 새로운 지위를 획득했습니다. 웹을 웹답게 만드는, 웹의 산소 같은 존재가 된 거죠. - 온라인에서 열람하는 작품과 오프라인 작품의 차이는 얼마나 극복돼야 할까?

-

차라리 처음부터 작품이 온라인과 오프라인, 두 가지(branch)로 존재할 수 있는 여지를 염두에 두면 어떨까? 또는 작품의 원본은 온라인에 두고, 작품이 온라인에서 오프라인으로 번역되는 과정이 오프라인 작업의 요소가 되는 건?

- 넷 아트의 변천사를 훑어볼 수 있는 웹사이트는 없을까요?

-

물론 있죠. 미국 뉴욕의 미술관인 뉴 뮤지엄(New Museum) 산하의 디지털 아트 전문 기관인 라이좀(Rhizome)이 운영하는 「넷 아트 앤솔러지」(Net Art Anthology)는 넷 아트와 인터넷 문화를 중심으로 한 예술 작품 아카이브이자 온라인 전시 공간입니다.

흰 배경에 ‘NET ART ANTHOLOGY’라는 보라색 글자가 자리한다. 그 아래에는 이 웹사이트를 운영하는 라이좀의 로고가 자리한다. 하단에는 베이지색 띠가 있는데 웹사이트에 직접 접속하지 않고는 어떤 기능을 하는지 알기 어렵다.

이 웹사이트는 1990년대부터 현재까지의 넷 아트 작품을 선별해 소개하며, 디지털 예술의 역사와 발전을 탐구하는 데 중요한 자료로 기능합니다. 웹사이트에 소개된 작품은 시대의 맥락, 작가의 의도, 작품의 미학적·기술적 특징 등과 함께 제공되며, 넷 아트에 관심 있는 연구자와 예술가들에게 풍부한 영감과 지식을 제공합니다. 잠깐 이야기를 멈추고 이 웹사이트를 처음부터 끝까지 둘러보시는 건 어떨까요? 라이좀을 향한 감사와 이보다 더 나은 웹사이트를 만들고픈 욕망을 품고요.

- ‘그래픽 디자인 교육’ 특집인 만큼 민구홍 님이 수학한 시적 연산 학교에 관해 묻고 싶습니다. 시적 연산 학교에 가기로 결심한 이유가 궁금합니다. 학교에 기대하는 바는 무엇이었는지, 민구홍 님은 어떤 학생이었는지, 나아가 기대와 현실의 차이가 있었는지 알려주세요.

-

안그라픽스에서 일한 지 5년째 되던 해였어요. 대학교를 졸업하기 전부터 우연히 홍익대학교 안상수 선생님 연구실(일명 ‘날개집’)에서 연구원으로 일하고, 자연스럽게 안그라픽스에 취업한 뒤 사실 쉬어본 적이 없었죠. 휴식이 필요했던 것 같아요. 일하는 게 지루해지기도 했고요. 이런 와중에 우연히 미국 뉴욕의 시적 연산 학교(School for Poetic Computataion, SFPC)에서 여름 학기 학생을 모집한다는 소식을 접했죠. 관심이 생긴 건 순전히 학교 이름 때문이었어요. 서로 어울리지 않을 법한 어휘인 ‘시적’과 ‘연산’이 어우러진 점이 근사했죠. 학교 이름이 대학교에서 문학(시)을 공부하고, 꼬마 때부터 컴퓨터를 좋아한 제 모습과 얼마간 포개지기도 했고요. 학교 웹사이트를 둘러보며 조금 이상한 학교라 생각했어요. “우리의 모토는 다음과 같습니다. 더 많은 시, 더 적은 데모.” 갸우뚱한 동시에 호기심이 생겼죠. 평소에 좋아하던 미국의 시인이자 우부웹(UbuWeb)의 운영자인 케네스 골드스미스(Kenneth Goldsmith)가 출강했다는 점도 마음에 들었고요. 그를 만나면 좋겠다고 생각했습니다. 정작 가보니 제 생각보다 훨씬 이상했어요. 시적 연산 학교는 2013년 미국 뉴욕에 설립된 대안 예술 학교입니다. 소수의 학생과 교수진이 긴밀히 협력해 예술을 중심으로 코드, 디자인, 하드웨어, 이론이 교차하는 지점을 탐구하죠. 모든 것을 처음부터 하나하나 알려주는 ‘친절한’ 학교는 아니었어요. 스스로 문제를 해결하는 방법을 유도하며, 일주일 내내 아침부터 저녁까지 수업이 이어졌죠. 일반 대학교와 견주면 2년 정도에 해당하는 과정일 거예요. 케네스 골드스미스는 만나지 못했습니다. 2023년 현재 시적 연산 학교의 수업은 온라인으로 운영됩니다.

- 기술적인 한계는 어떻게 극복하는가?

-

웹을 둘러싼 기술은 너무나도 빠르게 발전하므로 하나하나 따라가는 건 불가능에 가깝다. 게다가 우리가 대화를 나누는 이 순간에도 새로운 기술이 등장하고, 어떤 기술은 폐기된다.

최신 기술을 재빨리 익혀 도입하는 쪽과 드릴이나 호미로 밑바닥을 확장하며 기초적이고 기본적인 기술을 탐구하는 쪽이 있다면, 민구홍 매뉴팩처링은 후자에 속한다. HTML을 위시한 기초적이고 기본적인 기술은 앞으로 폐기될 가능성이 적은 까닭이다. 또한, 아무래도 워크룸에 기생하다 보니 그래픽 디자인에서 타이포그래피나 개념에 집중하는 방법론에 익숙하기도 하고, 민구홍 매뉴팩처링이 구글이나 네이버가 아닌 만큼 기술적인 한계가 명확하기 때문이기도 하다. 이를 분명하게 인식하고, 가능한 범위 내에서 최선의 방법을 고안하려 노력한다. 그런데 여러 프로젝트를 경험해본 바로는 대부분의 문제가 기초적이고 기본적인 기술만으로 무리 없이 해결되는 편이었다. 한계가 명확할수록 특정 부위가 과도하게 커진 근육처럼 재미있는 결과물이 나오기도 한다. 물론 여기에는 사용할 콘텐츠를 제대로 다뤄야 한다는, 즉 제대로 편집해야 한다는 전제조건이 붙는다.

- 마지막으로 하고픈 말이 있다면?

-

참고로 말씀드리면…

- 구글 크롬 확장 프로그램 「읽기 전에 태우라」 탓에 웹에서 작성하던 글을 모두 날려버렸습니다. 어떻게 책임지실 건가요?

-

죄송합니다. 일찍이 시인 송승언 씨 또한 같은 상황을 경험하고 분노와 당혹감을 표출한 바 있습니다. 『레인보 셔벗』에 실린 그의 경험담을 읽으며 일단 화를 눅여보시는 건 어떨까요?

- 나아가 웹사이트의 힘에 기댄다면 바벨의 도서관쯤은 충분히 현실화할 수 있을 것 같아요. 제가 한번 시도해볼까요?

-

안타깝지만 이미 늦었습니다. 그런 욕망을 품은 건 비단 저희뿐이 아닌 것 같습니다. 조너선 바실(Jonathan Basile)이 만든 다음 웹사이트는 보르헤스의 바벨의 도서관을 웹상에서 가뿐하게 구현합니다.

조너선 바실은 이 도서관의 사서를 자임합니다. 어느 날 그는 침대에 누워 있다가 온라인 바벨의 도서관에 관한 생각을 떠올렸고, 이를 위해 상상할 수 있는 것보다 훨씬 더 많은 저장 공간이 필요하다는 것을 깨달았죠. 이 한계를 우회하기 위해 바벨의 도서관을 시뮬레이션하는 알고리즘을 설계했습니다.

- 회사를 소개하기 위해 지금까지 출시한 제품 중에 가장 기억에 남는 게 있다면?

-

민구홍 매뉴팩처링 그 자체. 한 인간의 생활을 제법 둥글게 작동시키는 도구라는 점에서 말이다. 지금 당신과 마주 앉아 이런 이야기를 주고받을 수 있는 것도 다 그 덕이라고 생각한다. 게다가 민구홍 매뉴팩처링이 아니라면 자본과 용기가 부족하다는 속내를 쉽게 털어놓지 못했을 테다. 그리고 행복한 척하며 미국이나 네덜란드를 떠돌았겠지.

- 어쨌든 갑작스러운 변화 뒤에는 문득 후회나 미련이 밀려오기도 한다. “그때 알았던 것을 지금 알았더라면…”

-

후회나 미련은 결과적으로 어떤 선택에 대한 호기심 어린 아쉬움이다. 후회는 무엇을 선택한 것에 대한, 미련은 무엇을 선택하지 않은 것에 대한. 어쨌든 후회나 미련 모두 몰입하면 몰입할수록 불행해지기 마련이고, 이제껏 잊고 있던 근원적 질문이 피어오른다. 나는 왜 태어났는가. 그것도 한국인 부모 사이에서. 따라서 되도록 후회와 미련에서 멀어지려 하지만, 일상이 크고 작은 선택으로 이뤄진 만큼 완전히 자유로울 수는 없다. 그때 그 여성에게 조금 더 적극적으로 고백했더라면… 그때 그 선생님에게 이메일을 보내지 않았더라면… 그때 그 약물을 복용하지 않았더라면… 그때 뉴욕에 더 오래 머물렀더라면… 그때 그 아파트를 매수했더라면… 그때 그 인물에게 투표했더라면… 그때 이 원고 청탁을 거절했더라면…

- 파주타이포그라피배곳 졸업생입니다. 웹사이트상에서 이뤄지는 타이포그래피만의 특징이 있을까요?

-

2022년 초에 운 좋게 미국 프린스턴 대학교에 직접 가서 강연할 기회가 있었는데, 여기서 할머니, 딸, 손녀가 함께한 사진을 보여주며 웹사이트는 책의 자녀, 즉 진화한 종이 책이라는 말을 한 적이 있어요. 할머니가 종이 책이라면, 딸은 웹사이트고, 손녀는 앞으로 우리가 만들어볼 수 있는 또 다른 무엇이라고요. 웹사이트는 진화한 종이 책답게 지면보다 공간적인 제약이 덜한 편입니다. 제작 비용에 영향을 미치는 판형이나 쪽수 같은 개념이 흐릿하니까요. 제 경험상 지면용 타이포그래피를 위한 수치를 웹사이트에 그대로 적용하면 어딘가 조금 작고 좁고 빽빽한 느낌을 받습니다. 지면의 일반적인 본문 글자 크기인 10포인트를 픽셀로 환산하면 13.5픽셀에 가까운데, 저는 웹 브라우저상에서 기본으로 설정된 본문 글자 크기가 16픽셀이라는 사실을 의심하지 않습니다. 18픽셀이나 20픽셀 이상이 적절하다고 이야기하는 사람도 있고요. 글줄 사이 공간도 지면보다 조금 더 넉넉한 게 좋다고 생각해요. 글이 긴 경우 문단과 문단을 들여쓰기가 아닌, 한 줄 공백으로 구분하는 것도 그런 이유겠죠. 한편, 웹사이트는 발광하는 화면, 즉 RGB 색상으로 구현되는 만큼 흑백의 대비가 지면보다 큰 편이라는 점도 고려할 필요가 있습니다.

- 민구홍 매뉴팩처링과 COS 사이에 공통점이 있을까요?

-

생화학 무기와 도청 장비, 무엇보다 샤워 커튼을 제외하고, 좋은 제품을 제작하기 위해 노력한다는 점에서는 크게 다르지 않아 보입니다.

- “생화학 무기와 도청 장비, 무엇보다 샤워 커튼” 외에 앞으로 발표할 제품이 있다면?

-

회사 여건에 따라 언제든 수정될 가능성이 있지만, 2015년 시청각에서 열린 단체전 『/문서』(/documents)에 발표한 어드벤처 게임 「민구홍 매뉴팩처링에 오신 것을 환영합니다」를 업데이트해 배포할 예정입니다. 이와 더불어 제품의 보도 자료를 모은 책인 『보도 자료』를 기획 중입니다. 한편, 회사가 웹 디자인 에이전시는 아니지만, 웹 기반 제품에 조금 더 집중해볼까 합니다. 웹은 상대적으로 적은 노동력으로 제품을 제작할 수 있는 환경이자 접근하기 쉬우면서 유용하고, 무엇보다 앞으로 더욱 많은 사람이 잠들기 전에 가장 마지막으로 마주할 대상이 될 테니까요.

- 아카이브 봄, 아트선재센터, 서울시립미술관 등에서 제품을 전시한 민구홍 매뉴팩처링에서는 오는 9월에 예정된 DDDD의 기획 전시에도 참여할 예정입니다. 오프라인 전시는 온라인과 달리 매체, 설치 과정, 전시, 관람 방식 등이 다를 수밖에 없는데, 온라인이 아닌 오프라인에서 2차원이 아닌 3차원의 결과물을 선보이는 것은 민구홍 매뉴팩처링에 어떤 의미가 있을까요?

-

감사하게도 제가 서울시에 납부해온 세금으로 또 다른 매체를 활용해볼 수 있다는 점 외에 회사, 즉 민구홍 매뉴팩처링을 소개한다는 주 업무에는 큰 변화가 없습니다. 온라인이든 오프라인이든, 2차원이든 3차원이든 결국 추억 속에는 민구홍 매뉴팩처링만 놓이지 않을까요?

- 넷 아트가 뉴 미디어 아트, 인터랙티브 아트 같은 현대 미술의 흐름과도 이어지는 것 같은데요?

-

적확한 지적입니다. 이제는 그런 구분이 무의미할 정도죠. 예컨대 로이 애스콧(Roy Ascott)이 주창한 ‘텔레마틱 아트’(Telematic Art)나 제프리 쇼(Jeffrey Shaw)의 인터랙티브 설치 작품은 넷 아트가 추구한 가치와 포개지며 기술과 예술의 결합, 관객 참여의 중요성을 강조합니다. 라파엘 로자노헤머(Rafael Lozano-Hemmer)의 「벡터 고도」(Vectorial Elevation)에서 관객은 웹사이트를 통해 도시의 조명을 제어할 수 있었고, 애런 코블린(Aaron Koblin)의 「조니 캐시 프로젝트」(The Johnny Cash Project)는 웹사이트를 통해 전 세계 사람들이 함께 뮤직비디오를 만들 수 있는 플랫폼을 제공했죠.

넷 아트는 웹사이트를 정보의 저장고를 넘어 예술가의 상상력을 담는 그릇이자 관객과 소통하는 인터페이스, 나아가 새로운 미학적 경험을 만들어내는 공간으로 다시 정의했습니다. 동시에 디지털 시대의 아방가르드로서 우리에게 웹사이트를 바라보는 새로운 시선을 제시했죠. 벤야민이 말했듯 기술적 복제 시대의 예술 작품은 그 본질을 바꿉니다. 넷 아트는 여기서 한 걸음 더 나아가 복제와 변형, 참여가 작품의 본질이 되는 새로운 예술 형식을 만들어냈고요. 이는 그 자체로 우리에게 디지털 시대의 예술, 나아가 우리의 존재 방식에 관해 곱씹어볼 기회를 제공합니다.

- 디자인이 꼭 필요한가?

-

이야기를 할 때 가장 먼저 무엇을 이야기할지 결정한 뒤 어떻게 이야기할지 고려해야 하듯 디자인 또한 결국 필요한 일이다. 다만, 디자인 이전에 무엇을 디자인할지, 즉 무엇을 이야기할지 결정해야 한다. 그에 따라 자연스럽게 디자인의 범위가 결정된다. 예컨대 디자인의 범위가 무척 협소한 세계를 떠올려볼 법하다. 일반 검색 엔진으로는 검색이 불가능한 다크 웹(Dark Web)상에서는 위조지폐, 무기, 마약, 음란물 거래를 비롯해 청부살인, 공문서 위조 등 수많은 범죄 행위가 일어나곤 한다. 이곳에 자리한 웹사이트들은 ‘어떻게’보다는 ‘무엇’에 집중한 이야기들이다. 웹사이트 방문객에게는 ‘어떻게’가 별로 중요하지 않은 까닭이다. ‘어떻게’에 공을 들인, 즉 디자인이 근사한 웹사이트는 오히려 방문객에게 의심의 눈초리를 받기 쉬울 테다.

- 시간이 지나면서 좀 더 적극적으로, 즉 무엇을 하는 회사인지 소개할 수 있게 됐다고 보면 될까. 그런데 처음에는 완전히 반대(무엇을 하지 않는지)였다. 왜 그랬던 건가? 좀 더 구체적으로 밝힌다면?

-

「회사 소개」는 일종의 선언문처럼 보이기도 한다. 그런데 일반적으로 선언문들이 풍기는 엄정함과는 거리가 있다. 회사를 만들었으니 소개는 해야겠는데, 무엇을 하는 게 좋을지 몰랐던 내게는 그만한 차선책이 없었다. 여기서 중요한 건 무엇을 하는지, 하지 않는지가 아니라 규정하는 것 자체에 있다. 그리고 일단 운신의 폭을 넓히는 데는 무엇을 하지 않는 쪽을 규정하는 게 낫다고 생각했다.

- 서울시립대학교 학생입니다. 웹 환경에서 디자인할 때 최소한으로 지켜야 할 점이 있을까요?

-

책을 디자인할 때 본문 글자 크기를 대개 10포인트(약 3.5밀리미터) 안팎으로 지정하는 데는 역사적이고, 경제적이고, 인지과학적이고, 무엇보다 생물학적인 이유가 있는 것 같습니다. 최소한의 규칙이라면 규칙이죠.

이는 웹에서도 다르지 않습니다. 웹 브라우저에서 설정된 기본 글자 크기는 16픽셀입니다. 저보다 뛰어난 전문가들이 연구한 수치인 만큼 저는 여기에 의문을 품지 않습니다. 이에 따라 모든 수치를 16픽셀을 1REM, 즉 기본값으로 설정합니다. 그리고 모든 곳에 16의 약수와 배수를 적극적으로 활용합니다. 아시는 분은 아시겠지만, 이는 유별나게 저는 사용하는 방법론은 아닙니다.

다른 한 가지는 웹사이트가 ‘실행된다는’ 사실을 염두에 둡니다. 웹사이트가 하나의 공간이라면, 탭이나 클릭은 공간과 공간을 이동하는 일과 비슷합니다. 탭하거나 클릭하는 횟수가 많아지면 동선이 길어지는 셈이죠. 저는 이 동선을 가능하면 최소화하려 합니다. 그러다 보니 웹사이트에서 여러 페이지를 만들기보다 한 페이지를 활용하는 방식을 선호합니다. 즉, 스크롤을 통해 페이지상의 요소를 연결하는 거죠. 그러다 보면 자연스럽게 웹 페이지가 굉장히 길어지기도 하지만, 그 또한 웹사이트의, 나아가 웹의 자연스러운 특성입니다.

- 본인이 기꺼이 광고판을 자처하고 싶은 브랜드, 비밀이 아니라면 알려달라.

-

예상했을지 모르겠지만 민구홍 매뉴팩처링이다. 티셔츠를 제작하는 데는 민구홍 매뉴팩처링에서 갖추지 못한 또 다른 전문성과 섬세함이 필요하다. 혹시 함께할 동업자를 추천해줄 수 있다면 감사하겠다. 티셔츠를 제작하지 않더라도 생각지 못한 이야기가 시작될 수 있다.

- 누군가 민구홍 님을 ‘웹 디자이너’로 부른다면 정당한 표현이라고 생각하시나요? 만약 ‘웹 디자이너’라는 단어와 불일치를 느낀다면 무엇 때문인가요?

-

2022년 『더플로어플랜』(The Floorplan)과의 인터뷰에서 이렇게 말한 적이 있습니다. “저를 무엇으로 규정하는지는 그저 상대방에게 맡기고 싶습니다. 제가 생각지 못한 직함이 튀어나오고, 그에 따라 상대방을 대하는 제 태도도 달라지는 게 재미있고요. 그렇게 저는 상대방에 따라 편집자뿐 아니라 작가, 선생님, 나아가 남편이나 애인이 되기도 하겠죠.” 여러 직함으로 불리곤 하지만, 저는 무엇보다 ‘편집자’에서 풍기는 무미건조함이 마음에 듭니다. 이는 ‘편집’이라는 행위가 아우르는 범위가 불분명하다는 점에서 비롯합니다. 아주 넓기도 하고, 아주 좁기도 하죠. 저는 디자인 또한 편집의 일부라고 생각해요. 편집과 디자인을 동시에 경험해본 분은 제 말 뜻을 아실 거예요.

- 회사의 생산물을 ‘작품’이나 ‘작업’ 대신 ‘제품’으로 부르는 까닭은 무엇인가?

-

칸트 이후 언어가 대상을 투명하게 반영한다는 환상은 깨졌다. 중요한 건 주체가 대상을 어떻게 바라보고 규정하는지, 나아가 편집하는지다. ‘작품’이나 ‘작업’이라는 어휘는 생산물이 소비되는 오늘날의 국면을 반영하지 않을 뿐 아니라 오히려 그 국면을 흐리는 환상을 덧입히기까지 한다. 민구홍 매뉴팩처링이 ‘회사’인 만큼 생산물을 아우르는 단어로는 ‘제품’이 자연스럽다고 생각했다. 반대로 ‘제품’이라는 단어를 사용하고픈 마음에 ‘회사’를 표방했는지도 모르겠다.

- 이제 슬슬 마무리를 할 때가 된 것 같다. 일곱 살 무렵부터 웹을 사용하고 웹사이트를 만들었다. 오래 전부터 웹을 사용해온 소비자, 크고 작은 여러 프로젝트를 진행한 생산자, 웹 기술을 가르치는 교육자로서 앞으로 미술 또는 디자인계에서 수행할 만한 과제를 제시한다면?

-

2001년에 열린 «코리아 웹 아트 페스티벌 2001» 이후 20여 년이 지났다. 그 사이 미술을 둘러싼 웹 생태계에서 어떤 일이 일어났는지 되돌아보는 작업이 필요하다. 일단 «웹-레트로» 전시 웹사이트부터 다시 운영하면 어떨까? 웹을 둘러싼 생산자를 정리하는 작업도 필요하겠다. 느닷없는 흐름에 휩쓸리듯 편승한 생산자도 있겠지만, 그 전부터 웹을 통해 이런저런 시도를 해온 사람도 적지 않다. 그들이 만든 지형도는 분명히 기존 미술 또는 디자인의 지형도와는 또 다른 모습일 것이다. 게다가 이 작업의 결과물은 누구나 어디서든 쉽게 열람할 수 있는 매체, 즉 웹사이트인 편이 좋겠다. 여기에 단순한 포럼 형태여도 좋으니 담론을 만들어내는 공간도 마련되면 좋겠다. 1996년 이래 수많은 생산자의 성공과 실패를 축적해온 뉴 뮤지엄(New Museum)의 아티스트 레지던시인 리좀(Rhizome)이 좋은 보기다. 사실 이 작업은 뜻이 맞는 몇몇 생산자와 이야기를 시작한 상태다. 혹시 관심 있는 생산자와 소비자는 support@minguhongmfg.com 앞으로 메일을 보내주시라.

뉴 뮤지엄의 아티스트 레지던시 리좀 최근 국립현대미술관, 서울시립미술관 같은 국공립 미술관과 작업할 기회가 몇 번 있었는데, 외부에서 작업한 웹사이트에 대한 서버 차원의 지원이 미비한 편이었다. 관공서 웹사이트는 대부분 자바로 개발된 전자 정부 표준 프레임워크를 기반으로 제작해야 하는데, 미술 및 디자인계에서 자바를 다룰 줄 아는 전문가는 민구홍 매뉴팩처링에서 파악하기로는 아무도 없다. HTML 태그도 의미론적으로 사용되지 않은 편이고, 기본적으로 작품 이미지에 시각장애인을 위한 대체 텍스트 또한 마련돼 있지 않다. 이는 즐거움 이전에 접근성을 위해 반드시 필요한 일이다.

학교에서도 웹에 관한 커리큘럼을 적극적으로 마련하면 좋겠다. ‹새로운 질서› 친구들 200여 명 가운데 미술 및 디자인 전공생이 30퍼센트 정도로, 적은 비율은 아니다. 그들 입장에서는 추가로 과외를 받는 셈인데, 그들에게 코딩 수업에서 무엇을 배우는지 물어보면 워드프레스 템플릿을 수정해보거나 특정 웹사이트를 그대로 재현해보는 정도에서 그친다고 한다. 한두 사람이 모든 경험과 실패를 독점하는 상황은 별로 건강하지 않다. 이를 나눌 수 있는 장치를 마련해야 옳겠다. 팀 버너스리 경이 강조한 웹의 정신이 ‘개방, 참여, 공유’ 아니던가. 커리큘럼을 마련하는 게 어려운 상황이라면 외부 강좌와 연계하는 방식도 있겠다.

- 민구홍 씨와 민구홍 매뉴팩처링의 앞으로의 계획이 궁금합니다.

-

계획이란 건 언제나 수정될 수 있지만, 일단 2021년 매달 더 북 소사이어티(The Book Society) 웹사이트에 회사를 소개하는 글을 연재하고 있습니다. 위고에서 출간될 『아무튼, HTML』이라는 책을 쓰고 있고요. 그래픽 디자이너 겸 교육자 데이비드 라인퍼트(David Reinfurt)의 『A New Program for Graphic Design』을 번역하고 있습니다. 번역은 생각보다 길어질 것 같아요.

올해는 타이포잔치, 옵/신페스티벌, 서울레코드페어, 서울국제도서전 같이 미술계나 디자인계에 굵직한 행사가 적지 않은데, 여러 방식으로 기술을 지원하고 있어요. 최근에는 몇몇 기업에서 함께 추억을 쌓아보자는 연락을 받았어요. 재미있게도 탐정 사무소 두 곳에서도 연락을 받았죠. 거의 동시에요. 한편, 민구홍 매뉴팩처링의 친정이라 할 수 있는 시청각에서 회사를 소개하는 행사를 준비하고 있고요. 그저 많은 사랑과 관심 부탁드립니다.

- 서울시립대학교 학생입니다. 문학과 언어학을 공부한 경험이 디자인이나 프로그래밍에 미친 영향은 무엇인가요?

-

넓은 의미에서 제게 문학은 언어를 가지고 노는 일이고, 언어학은 언어의 구조와 규칙, 기능과 의미를 발견하는 일입니다. 디자인이나 코딩 또한 사용하는 언어가 조금 다를뿐 모두 이 범주 안에 있습니다.

일반적인 글쓰기든 코딩이라는 글쓰기든 모두 소통을 전제합니다. 그 일차적인 소통 대상은 글을 쓰는 사람, 즉 자신일 테고요. 하지만 코딩에서는 자신과 소통한 뒤에는 컴퓨터와 소통해야 하죠. 얄궂게도 컴퓨터는 인간만큼 너그럽지 않습니다. 코딩에 정확성, 명확성, 명료성 등이 수반되는 까닭입니다.

- 가장 자주 앉아 있던 자리는 어디였나요? 작업실 책상, 단골 카페, 공원 벤치 등…

-

날개집 안쪽 방의 제 자리와 이리카페일 거예요. 날개집에서 7시쯤 퇴근하면 날개집 친구들과 이리카페에 가서 새벽 늦게까지 차를 마시면서 이야기를 나눴어요. 지금 아내가 된 여자친구와는 정처없이 걸어다니기도 했고요. 왜인지는 모르겠지만 남산에 자주 갔어요. 자주 길을 잃곤 했는데, 어떻게든 내려오기만 하면 되니 두렵지는 않았어요.

스물다섯 살의 저는 별 생각없이 지냈고, 어쩌면 그 열린 몸과 마음 덕에 많은 것을 경험했습니다. 특히 좋은 사람을 많이 많났죠. 그때의 저는 지금도 제 안에 있고, 16년이 지난 뒤에도 저는 여전히 그때처럼 모든 게 별 게 아니라는 마음으로 하루를 보냅니다. 여담으로, 지금 일본 출장 중인데, 새벽에 일어나 이 답변을 쓰는 호텔 로비에서도 마찬가지입니다. 별 게 아닌 하루가 쌓여서 결국 나다운 시간을 만들더라고요. 스물다섯 살의 제게, 그리고 지금 스물다섯 살의 현지에게 말해주고 싶어요. 계획하지 않아도 괜찮아요. 제가 오늘 새벽에 일어날 계획이 없었던 것처럼 어차피 계획대로 되지 않으니까. 그게 스물다섯 살이니까. 그게 삶이니까.

- 이제 온라인 전시에 관해 이야기해 보자. 오프라인 전시가 온라인으로 치환되는 과정에서 어떤 일이 일어날까?

-

2021년 초겨울쯤 시청각 랩에서 민구홍 매뉴팩처링의 ‘회사 소개’라는 제목의 전시를 마련한다고 가정해 보자. 제한된 공간에서 주목도가 가장 높은 위치에 작품이 놓인다. 작품은 그저 납작할 수도, 납작하면서 움직일 수도, 부피가 있을 수도, 소리나 와이파이 신호처럼 비가시적일 수도 있다. 사람과 그 운동성이 작품이 될 수도 있다. 공간 한 쪽에는 전시와 관련한 정보가 리플릿 같은 형태로 놓인다. 그 옆에는 방명록, 토트백이나 티셔츠 같은 제품이 놓일 수도 있겠다. 소셜 미디어에 전시 정보를 담은 정방형 이미지가 게시되며 전시의 시작과 끝을 알리고, 관람객이 방문한다. 전시장 안에서는 큐레이터나 도슨트가 작품을 소개하거나 질문에 답변하거나 그들과 서로 친목을 다지고, 전시장 밖에서는 전시와 작품에 관한 이야기가 퍼진다. 전시가 끝난 뒤에는 비평문이 실린 도록이 출간되고, 그렇게 전시는 사람들의 추억 속에 놓인다.

온라인 전시에서는 대부분의 일이 웹사이트상에서 일어난다. 작품은 이진수로 이뤄진 데이터로서 웹 페이지에 놓인다. 홈페이지에서 전체 작품을 파악하고, 개별 작품을 하나하나 들여다보는 일뿐 아니라 방명록을 작성하고, 제품을 구입하는 일까지 웹 페이지를 오가거나 한 페이지에서 스크롤을 통해 이뤄진다. 짐을 싸고 공항으로 향하는 순간부터 여행이듯 온라인에서는 오프라인의 비가시적인 경험이 삭제된다. 전시장으로 향할 때의 기대감, 다른 출판물 사이에서 전시 도록을 들춰보는 재미 등은 웹 브라우저의 주소창에 주소를 타자하는 일로 축약된다.

- 종이책의 미래에 관해서는 어떻게 생각하는가?

-

내가 생각하는 종이책의 귀중한 유산은 종이 위, 즉 제한된 평면에서 콘텐츠를 정리하고 소개하는 방식이다. 이 방식에는 필사가, 편집자, 인쇄인, 디자이너, 인지과학자 등 수많은 전문가의 성공과 실패가 쌓여 있다. 그 덕에 우리는 콘텐츠와 눈 사이에 따른 적절한 글자 크기를, 그에 따른 적절한 글줄 길이를, 그에 따른 적절한 글줄 수를 이야기할 수 있게 됐다. 이 점을 생각하면 웹사이트뿐 아니라 콘텐츠가 자리한 수많은 매체에서 이 방식이 재현되거나 활용되는 건 전혀 이상하지 않다. 누군가에게 종이 책의 죽음은 당연한 미래일지 모르지만, 종이 책에서 비롯한 이 방식만큼은 변함없으리라.

- 2016년 청담동의 COS 매장 3층에 마련된 프로젝트 스페이스에서 발표한 「보기」(더 북 소사이어티·김영나 기획)는 빨강 버튼을 누를 때마다 무작위로 조합된 경고나 행운의 메시지를 대형 스크린에 출력하는 제품이었습니다. 기억에 남는 것 가운데 가장 섬뜩한 메시지가 있다면?

-

귀하는 / 유니클로에서 / 느닷없이 / 친척 어른에게 / 귀하의 직업을 / 설명하게 될 것입니다. / 축하드립니다.

하지만 가장 섬뜩했던 건 메시지보다 음악가 김윤기의 오프닝 공연이었을 것이다.

- 좋아하는 과일 다섯 가지를 밝힌다면?

-

100그램당 칼로리와 함께 큰 것부터 작은 것 순으로.

- 수박, 30칼로리

- 멜론, 34칼로리

- 복숭아, 39칼로리

- 무화과, 74칼로리

- 체리, 63칼로리

- 30여 년이라는 시간 덕일까요? 디자인과는 무관해 보이지만 그 자체로 아우라가 느껴집니다.

-

바람직한 태도입니다. 어떤 대상에 아우라를 부여하는 건 디자인뿐이 아니죠. 그리고 1990년대 중반, 웹에서 움튼 새로운 공동체가 탄생했고, 특히 지오시티(GeoCities)는 이들의 커뮤니티이자 놀이터였습니다. 형광색 배경에 깜빡이는 GIF 이미지들, 방문자 카운터, 공사 중임을 드러내는 아이콘… 지금은 다소 우스꽝스럽게 보이지만 그때는 오늘날의 챗GTP(ChatGTP)처럼 최첨단이었죠. 태초의 인간이 동굴에 벽화를 그렸듯 그들은 HTML로 자신을 표현하는 법을 배운 셈입니다. 저 또한 그들 가운데 한 명이었고요.

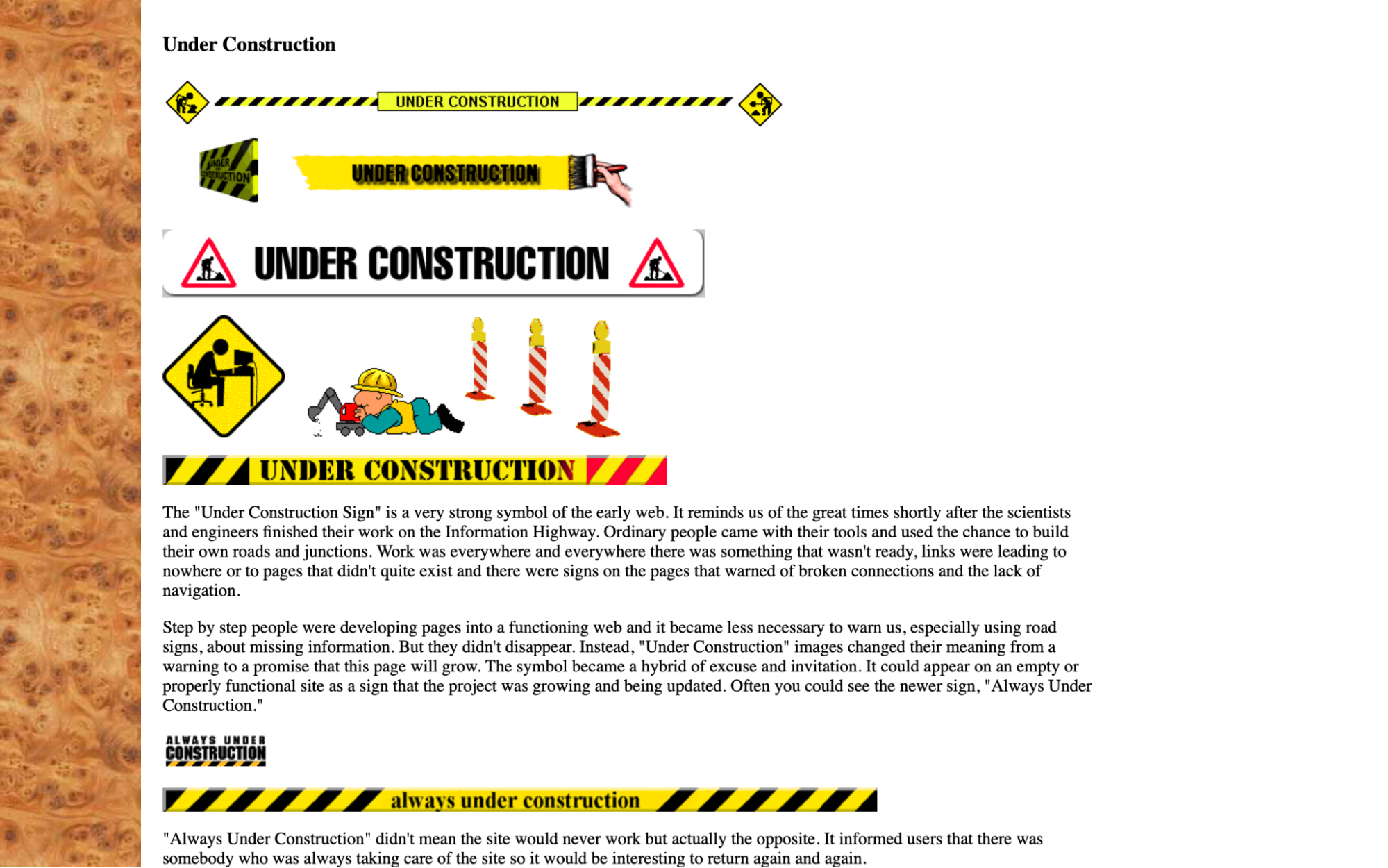

특히 올리아 리알리나는 「버내큘러 웹」(Vernacular Web)을 통해 오늘날 웹 디자이너가 곱씹어볼 만한 초창기 웹의 미학을 꾸준히 탐구해왔습니다. “‘공사 중’ 이미지는 단순한 경고에서 웹 페이지가 계속 성장하리라는 약속의 의미로 바뀌었다. 이 이미지에는 변명과 초대가 뒤섞여 있다.”

- 민구홍 매뉴팩처링에서 여러 방식으로 회사를 소개하는 데 주력하는 이유와 연결되는 것 같다.

-

정확하다. 소개는 반드시, 그리고 어차피 해야 하는 일이니 그 일만으로도 많은 이야기를 시작할 수 있다는 믿음이 있다.

- 이제껏 민구홍 매뉴팩처링의 기술을 거친 크고 작은 웹사이트를 가지런히 정렬해 열람하고 싶습니다.

-

저 또한 마찬가지입니다.

- 새해 소망이 있다면?

-

『빅이슈』가 독자에게 더욱 관심과 사랑을 받아 이번 호가 여느 때보다 많이 판매되기를 바랍니다. 일차적으로 그만큼 ‘빅판’의 수익이 늘고, 어느 정도는 회사를 홍보하는 데 도움이 될 테니까요. 이는 누군가 불행해지지 않으면서 누군가 행복해지는 일 가운데 하나입니다.

- COS에서 열리는 이번 행사의 콘셉트는 무엇인가요?

-

정지, 금지, 위험, 경고 등을 의미하는, 하지만 포춘 쿠키 속 메시지처럼 방문객에게 우연한 기쁨을 줄지 모를 빨강 문자들입니다.

- 스물다섯 살에 만든 웹사이트가 있나요?

-

너무 많아서 하나도 기억 나지 않아요. 열한살 무렵 처음 웹사이트를 만든 이래 웹사이트를 만드는 게 일종의 취미가 된 터라 사실 대학교 졸업 작품까지 웹사이트로 만들었죠. 물론 보기 좋게 반려당했지만요.

- 이 글은 꼭 이 웹사이트의 곁가지 같기도 하네요. 한데 웹사이트를 살펴보니 ‘새로운 질서’라는 말이 자주 눈에 띕니다. 얼핏 학교 같기도 하고, 한편으로는 신흥종교 같기도 한데요?

-

둘 다 맞거나 둘 다 틀립니다. 「새로운 질서」를 시작한 건 2016년, 미국 시적 연산 학교(School for Poetic Computation)에서 수학한 뒤 한국에 돌아온 뒤였죠. “어떤 대상을 좋아하고, 급기야 사랑하게 되면 그 아름다운 마음을 주위와 나누고 싶게 마련이다.” 「새로운 질서」에서는 웹을 이루는 기본적인 컴퓨터 언어를 익혀 자신의 관심사를 재료 삼아 자신만의 웹사이트를 만들어봅니다. 매주 금요일 열리는 「새로운 질서」에서는 국립현대미술관, 서울시립미술관, 파주타이포그라피배곳, 하자센터, 홍익대학교 등과 어깨동무하며 핸드메이드 웹의 정신으로 자신만의 웹사이트를 만드는 즐거움을 나눕니다. 어느덧 「새로운 질서」와 함께한 친구들이 어느덧 400여 명을 넘은 것도 모두 웹사이트 덕이죠. 웹사이트가 현실과 조금 더 가까워지거나 어떤 차원에서는 이미 현실을 대체한 오늘날, 「새로운 질서」가 새로운 문해력을 익히는 동시에 자신을 향한 사랑을 확장하는 시공간이 되기를 기대할 뿐입니다.

- 2018년에는 민간인의 첫 번째 달 여행이 시작된다고 합니다. 다가오는 우주 시대를 위한 대비책이 있다면?

-

루나 엠버시(Lunar Embassy)를 통해 달에 1에이커(약 1,224평)짜리 부동산을 마련해두긴 했습니다. 일론 머스크 관련 기사도 틈틈이 챙겨보죠. 최근(2021년 4월)에는 이런 말을 했더군요.

솔직히 초기엔 많은 사람들이 죽을지도 모른다. 이는 영광스러운 모험이자 놀라운 경험이 될 것이다. 불편하고 입맛에 안 맞게 들릴 수도 있지만, 당신도 죽을 수 있다.

- 민구홍 매뉴팩처링이 숙주를 떠나 독립할 가능성이 있을까?

-

없다. 민구홍 매뉴팩처링은 독립하는 순간 폐업할 수밖에 없는 운명이다. 이제껏 많은 요청에도 사업자 등록증을 발급받지 않은 까닭이기도 하다.

- 지금까지 아트선재센터의 ‹홈워크›(HOMEWORK, 2020), 국립현대미술관의 ‹프로젝트 해시태그›(2020–), ‹서울시립미술관 모두의 연구실 세마 코랄›(SeMA Coral, 2021), ‹타이포잔치 2021›(2021), ‹옵/신 페스티벌›(Ob/Scene Festival) 등 여러 크고 작은 웹사이트를 만들었다. 누군가는 과장을 보태 민구홍 매뉴팩처링을 ‘웹사이트 제작 공장’이라 표현하기도 했는데, 웹사이트를 글쓰기의 결과물이라 말한 게 특히 인상적이다.

-

약 2년 사이 일반에 공개하지 않는 것까지 헤아리면 100여 개는 될 것 같다. 처음 ‘민구홍 매뉴팩처링’이라는 회사명을 결정했을 때, 즉 내 이름 뒤에 ‘매뉴팩처링(manufacturing)’을 붙이는 게 좋겠다고 마음먹었을 때 막연히 회사가 글쓰기와 편집을 통해 이런저런 ‘제품’을 대량으로 생산하는 모습을 상상했다. 하지만 비즈니스가 이런 식으로 확장하리라고는 상상하지 못했다. 나는 이제껏 글의 내용뿐 아니라 글쓰기의 형식과 방법에 관해 고민해왔는데, 생각해 보면 이런 게 내게 적합한 글쓰기 방식 아닐까 싶다. 나는 웹사이트를 디자인한다기보다 그저 내가 좋아하고 잘하는 방식으로 글을 쓰고 편집한다고 생각한다. 그 결과물 가운데 하나가 웹사이트고, 그게 용케도 오늘날 누군가의 욕망에 적절하게 부합하는 거고. 여러 차례 밝혀왔듯 민구홍 매뉴팩처링은 웹 디자인 에이전시나 그래픽 디자인 스튜디오가 아니다.

- 바야흐로 ‘포스트 코로나 시대’다. 누군가는 2020년을 코로나 원년으로 삼기도 한다. 2020년 4월 11일 오전 11시에 열린 코로나바이러스감염증-19(이하 ‘코로나’) 대응 정례 브리핑에서 권준욱 중앙방역대책본부 부본부장은 이렇게 말했다. “거듭 말하지만 코로나 발생 이전의 세상은 이제 다시 오지 않는다.” 권 부본부장의 어조는 전날 브리핑과 크게 다르지 않았지만, 2016년 12월 25일 크리스마스에 전해진 조지 마이클(George Michael)이 세상을 떠났다는 보도 이후 근래에 접한 발언 가운데 가장 충격적이었다. 권 부본부장의 발표 이후 어느덧 3개월여가 지났다. 그 사이 변화한 현실을 어떻게 체감하는가?

-

가장 직접적인 것은 추가 소비가 늘고 신체에 변화가 생겼다는 점이다. 사람이 많이 모이는 곳을 피하다 보니 지하철이나 버스 같은 대중교통보다는 택시를 이용하게 됐고, 매주 일요일에 마스크를 구입한다. 비말이나 공기를 통한 감염을 방지하려는 목적도 있지만, 무엇보다 내가 무증상 감염자일 수 있다는 판단에서 집 밖에 있을 때는 식사 시간을 제외하고 항상 마스크를 착용한다. 그러다 보니 머리와 귀가 만나는 부분에 마스크 밴드의 너비만큼 골이 패였고, 특히 어릴 때 야구를 하다 다쳐서 수술한 오른쪽 귀 뒤쪽에 이따금 가벼운 통증을 느낀다. 앞으로 본격적인 여름이 시작되면 얼굴에서 마스크를 착용하지 않는 부분만 뙤약볕에 그을릴 게 뻔한데, 이를 어떻게 대비할지 고민하고 있다. 게다가 몸무게가 점점 줄고 있다. 손을 자주 씻으면서 전보다 더 몸을 움직이기 때문인 듯하다.

- 다시 첫 번째 질문으로 돌아와서 묻고 싶습니다. 워크룸과의 관계를 가리키기 위해 민구홍 매뉴팩처링을 소개할 때 ‘기생’한다는 표현을 하는데요. 워크룸이 출판사이기에 이 표현은 마치 웹/온라인과 실재/오프라인의 관계를 이해하는 민구홍 님의 용어처럼 들리기도 합니다. 워크룸이나 민구홍 님과 클라이언트와의 관계에서뿐 아니라 (본인의 작업을 지칭하는 단어로 말하자면) “제품/생산물”에서 웹/온라인과 실재/오프라인에 대한 이러한 이해가 어떻게 나타난다고 생각하나요?

-

‘제품’은 그저 ‘회사’를 표방하는 민구홍 매뉴팩처링의 기술을 거친 결과물을 가리키는 적당한 어휘를 고민한 결과입니다. 여러 제품을 통해 다뤄온 매체 가운데 민구홍 매뉴팩처링에서 특히 사랑하는 웹사이트는 특성상 그 자체로 대량으로 복제되고 소비되는 만큼 사명(社名)에 당당히 자리한 ‘매뉴팩처링’(manufacturing)의 본래 의미(물질 또는 구성 요소에 물리적이거나 화학적인 작용을 가해 새로운 제품을 대량 생산하는 일)와도 상통한다고 생각했습니다.

1인 회사인 민구홍 매뉴팩처링을 원활하게 운영하려면 결국 무언가에 기댈 수밖에 없는 만큼 ‘기생’이라는 어휘에서는 회사의 이런 운명이 가감 없이 드러납니다. 이는 웹사이트가 지닌 속성과도 무관하지 않습니다. 웹에서는 거의 모든 일이 웹 브라우저로 수렴하죠. 웹 브라우저를 거치지 않으면 웹사이트는 사용자에게 도달하지 않습니다. 요컨대 웹사이트는 태생적으로 웹 브라우저에 기생할 수밖에 없습니다. 이런 허약함과 불완전함이 웹사이트라는 매체를 계속 탐구해볼 가치를 만들어내고요.

한편, 민구홍 매뉴팩처링에서는 2022년 2월 22일 숙주를 워크룸에서 안그라픽스의 정체불명 독립 사업부 안그라픽스 랩(Ahn Graphics Lab, AG Lab)으로 옮겼습니다. 앞선 답변과 관련해 저에게는 ‘디렉터’라는 직함이 하나 더 추가됐죠. 숙주는 달라졌지만 『2022부산비엔날레』(Busan Biennale 2022)나 『거의 정보가 없는 전시』(An Exhibition with Little Information)처럼 민구홍 매뉴팩처링이 필요하다면 워크룸과도 언제나 함께입니다. 민구홍 매뉴팩처링의 기생 방식도 공생에 가깝게 진화하는 셈이고, 이는 ‘기생’이라는 어휘를 사용하기로 마음먹은 무렵부터 고려한 바이기도 합니다.

- 인스타그램 같은 소셜 미디어만으로 누구나 쉽게 콘텐츠를 생산할 수 있는 시대다. 그럼에도 왜 굳이 개인 웹사이트를 만들어봐야 할까? ‘새로운 질서’를 종교화하려는 속셈 아닌가?

-

“그래픽 디자이너라면 모름지기 제대로 된 책 한 권을 만들어봐야 한다.”라는 말이 있다. 책을 만드는 과정에서 마주하는 수많은 고민과 선택이 모든 종류의 생산에서 반복되는 까닭일 테다.

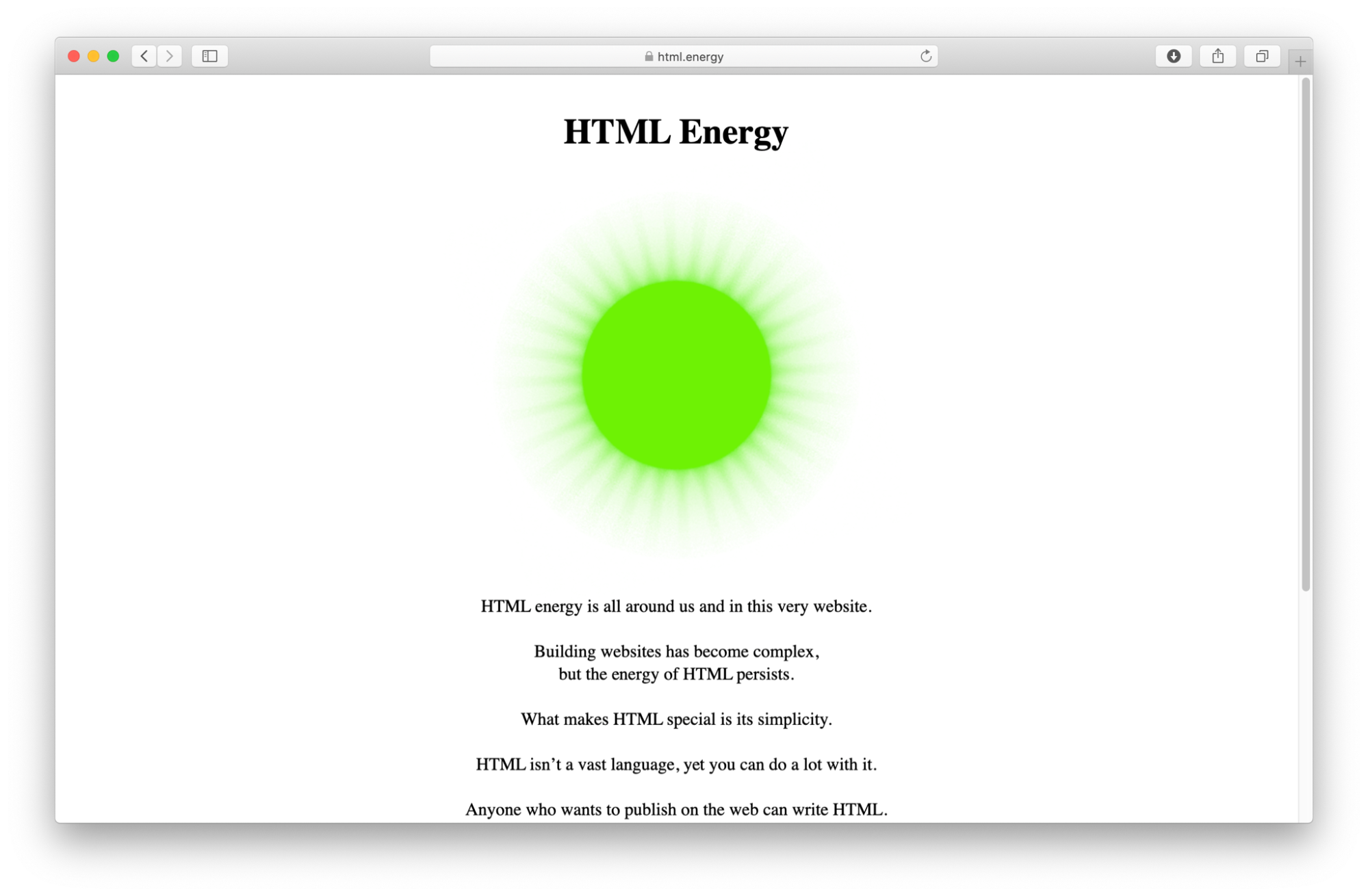

HTML 에너지(HTML Energy)를 운영하는 엘리엇 코스트(Elliott Cost)가 JR 카펜터가 주창한 ‘핸드메이드 웹(Handmade Web)’을 변주해 ‘핸드메이드 웹사이트’라는 용어를 제안한 적이 있다. 완전히 백지 상태에서 시작한, HTML과 CSS만으로 이뤄진, 자바스크립트가 최소한으로 사용된, 정적 웹사이트를 가리킨다. 제약이 분명한 만큼 콘텐츠와 콘텐츠를 둘러싼 국면을 편집하는 데 집중할 수 있고, 그 덕에 ‘실용적이고 개념적인 글쓰기’가 가능해진다. 여기에는 백엔드가 없으므로 관리하는 데 불편함이 따른다. 하지만 이렇게 웹사이트를 만들어보는 건 좋은 출발점이 된다. 내 경우에는 시간이 많이 걸리는 지루한 작업을 해보는 게 새로운 기술을 익히는 계기가 된 것 같다. 자연스럽게 작업을 자동화하려는 욕망이 일고, 그 욕망을 따라가보는 것이다.

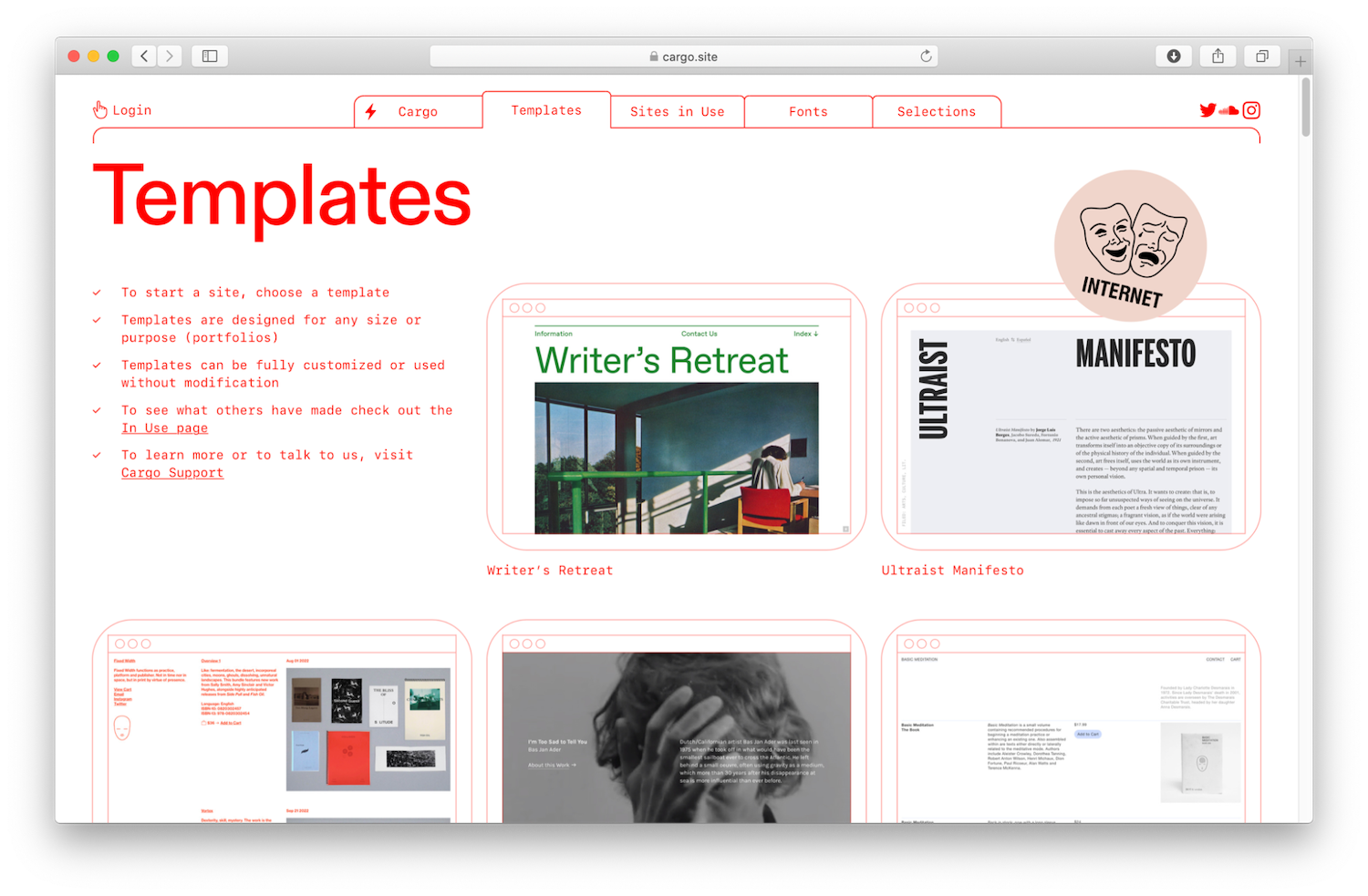

HTML 에너지 온라인 전시에는 초심자를 위한 카르고(Cargo) 같은 서비스를 이용할 수 있겠지만, 템플릿은 콘텐츠와 유리된 상태다. 템플릿에 콘텐츠를 억지로 맞출 수밖에 없고, 그러다 보면 결과물 또한 엇비슷해진다.

카르고에 진열된 수많은 템플릿은 그럴듯해 보이지만 사실 콘텐츠와 유리된 상태다. 템플릿에 콘텐츠를 끼워맞추기보다 다소 시간이 걸리더라도 백지 상태에서 시작해보는 건 어떨까? 자신의 관심사를 토대로 콘텐츠를 생산하고, 개인 웹사이트를 만들어보는 일은 결국 자신을 사랑하는 일과 다르지 않다. 자신을 도저하게 사랑하다 보면, 남도 도저하게 사랑할 수 있다. 콘텐츠를 다루는 능력을 기르고, 기술을 이해하고 주체적으로 이용할 수 있는 건 덤이다.

강의실에서는 수영 강사가 된 듯한 기분이 든다. 학생들을 물속으로 떠밀어 아무리 영법을 가르쳐도 결국 근육을 움직이는 건 자기 자신이다. 어떤 근육을 어떻게 얼마나 움직여야 할까? 결국 자신의 욕망에 달렸다. 욕망에 집중하고, 욕망을 따라가다 보면 자신도 모르게 새로운 기술을 익히게 된다. 하지만 누군가에게는 해밀톤 호텔 수영장에서 물장구만 쳐도 흡족할 테다.

- BEM에서 판매한 「민구홍 매뉴팩처링에 오신 것을 환영합니다」 롬 카트리지에는 무엇이 수록돼 있나요?

-

해당 게임뿐 아니라 게임을 마음껏 뜯어고칠 수 있도록 주석과 함께 소스 코드가 제공됩니다. 지금은 안타깝게도 품절됐다고 합니다.

- 인스타그램이나 트위터 같은 소셜 미디어는 사용하지 않는가?

-

설립 초반에 회사를 소개할 목적으로 호기 있게 사용해봤는데, 사용할수록 회사에는 맞지 않는다고 생각했다. 인스타그램에서는 글 한 줄을 게시하려 해도 이미지나 영상이 필요하고, 트위터에서는 글자 수에 제한이 있다. 소셜 미디어 플랫폼을 사용한다는 건 이런 제약에 암묵적으로 동의한다는 뜻이다.

특히, 인스타그램에서는 게시물 속 하이퍼링크가 작동하지 않는다. (일정 금액을 지불하면 해당 기능이 활성화한다고 알고 있다.) 이는 사용자가 되도록 오랫동안 ‘환상의 세계’에 머무르기를 바라는 인스타그램의 전략일 것이다. 또한 ‘좋아요’ 기능은 취지와 무관하게 자신의 게시물을, 나아가 자신을 현실에서 만날 일이 없는 불특정 다수의 사용자에게 평가받는 위치로 옮겨 놓는다. 그것을 눈으로, 게다가 깜찍한 하트 아이콘과 불과 몇백에 불과한 숫자로 확인하는 건 고역이다. 모든 사람이 ‘좋아요’ 개수가 많을 수는 없을 테니 누군가는 스스로 초라함을 느끼거나 자신의 삶 자체를 부정할지 모른다. 타임라인이 지닌 중독성 탓에 정신 없이 빠져들다 보면 거기서 벗어나기 두려워지는 현상은 일찍이 ‘PC 통신’ 시절부터 경험해왔다. 결국, 민구홍 매뉴팩처링에서는 소셜 미디어에서까지 워크룸의 계정에 기생하기로 했다.

- 집에 있는 시간이 늘면서 자연스럽게 고립에 익숙해진다. 집에서는 무엇을 하는가? 전과 달라진 점이 있는가?

-

10여 년 전 대학교 4학년 때 사회 생활을 시작하면서 “일이 곧 생활이 돼야 한다.”라는 가르침을 받은 이래 일과 생활을 철저히 구분하는 편이다. 주중에는 열심히 일하지만, 주말에는 웬만하면 약속도 잡지 않고 대부분 집에서 보낸다. 거실 소파에 누워 TV를 많이 보고, 그러다 나른해지면 잠에 빠지곤 한다. 발코니에서 공원을 오가는 사람들을 내려다보거나 함께 지내는 고양이에게 말을 건네며 하염없이 턱 주변을 쓰다듬기도 한다. 집밖에서는 나를 둘러싼 모든 것을 깔끔하게 편집, 즉 통제할 수 있다는 자신감과 강박에 휩싸이지만, 이런 감정은 집 현관문을 여는 순간 사라진다. 집은 관리비나 생활 요금 외에 아무것도 신경 쓸 필요가 없는 가장 편안하고 안전한 공간이다. 최근에 코로나 때문에 외국에서 돌아오신 어머니는 오랜 타향살이보다 2주 동안의 자가 격리 기간이 더욱 고통스러웠다고 말씀하셨지만, 사실 나는 집밖에서 이 답변을 쓰는 지금 이 순간에도 집에 가고 싶은 생각뿐이다. 영화 「새벽의 저주」(Dawn of the Dead)나 「미스트」(The Mist)처럼 좀비나 외계 생명체가 창궐하더라도 피난처로는 쇼핑몰이나 슈퍼마켓보다 집을 택할 것 같다.

- 회사답게 인턴도 있었다고 들었어요. 저도 지원할 수 있을까요?

-

지금까지 총 세 명이 거쳐갔죠. 특히 첫 번째 인턴이었던 송예환 씨는 하루 만에 퇴사했어요. 회사와 인턴이 서로 원하는 걸 얻는 데 시간은 별로 중요하지 않아요. 예환 씨 덕에 회사에서는 인턴을 둘 만큼 건실하다는 사실을 증명할 수 있게 됐고, 저는 편하게 차를 마실 수 있는 친구도 생겼죠. 지원 방법을 비롯해 민구홍 매뉴팩처링 인턴에 관한 자세한 이야기는 다음 글을 참고해주세요.

- 런던 골드스미스 대학교에서 순수 미술을 전공하는 학생입니다. 제가 왜 이 이메일을 쓰고 있는지 분명하지 않지만, 학생 신분으로 사무실에 방문할 수 있을까요? 이번 여름 한국에 돌아가 (물론 자가 격리를 마친 뒤) 견학해보고 싶습니다.

-

민구홍 매뉴팩처링은 ‘워크룸’이라는 그래픽 디자인 스튜디오 겸 출판사에 기생하고 있습니다. 견학에 관해서는 먼저 워크룸 구성원 분들에게 여쭤봐야겠지만, 무리가 없다면 가능할 듯합니다. 그런데 회사라는 게 그렇듯 실제로는 별것 없을지도 몰라요. 중요한 건 회사에 기생하는 회사라는 국면 아닐까요? 어쨌든 한국에 오신다면 (그런데 오직 견학 때문은 아니겠죠?) 편하게 연락 주세요.

- COS에서 열리는 이번 행사와 관련된 책을 몇 권 꼽아주세요.

-

- 『시청각 문서 1-[80]』

- 『인덱스카드 인덱스 1』

- 『감옥에서 쇼핑하기』

- 『문예 비창작』

- 『스페인 연극』

- 『포스트 인터넷』

- 『이제껏 배운 그래픽 디자인 규칙은 다 잊어라. 이 책에 실린 것까지.』

- 『자습서』

- 『BIC 카탈로그』

- 『3M 카탈로그』

- 『유라인 카탈로그』

- 온라인 전시에서 큐레이터는 과연 무엇을 할 수 있을까? 또는 무엇을 해야 할까?

-

또 다른 형태의 전시장을 활용할 수 있는 셈이니 큐레이터의 역할은 더욱 확대될 게 분명하다. 이를 위해 단순하더라도 직접 웹사이트를 만들어보는 걸 추천한다. 웹의 수많은 가능성뿐 아니라 구체적으로 어떤 제약이 있는지 파악하기 위해서다. ‘느낌’을 동원하는 데는 분명히 한계가 있다. 웹 기술을 다뤄본 큐레이터가 쓴 온라인 전시 서문은 더욱 읽을 만하고, 전시는 더욱 감상할 만할 것이다. 그 뒤에는 전시장, 즉 웹사이트를 무엇으로 규정하는지가 중요하겠다. 로럴 슐스트(Laurel Schwulst)가 「내게 웹사이트는 지식의 강을 따라 흐르는 집이다. 당신은?」(My Website is a Shifting House Next to a River of Knowledge. What Could Yours Be?, 2018)에서 말했듯 웹사이트는 가깝게는 단행본에서 아무도 생각지 못한 무엇까지 무엇이든 될 수 있다.

- 웹 디자인에 관심을 갖게 된 계기가 궁금합니다.

-